Как же меня порадовала новая серия «Азбуки», появившаяся в 2018 году, с новыми иллюстрациями повестей Чарской! Тут и «Сибирочка», и «Смелая жизнь», «Княжна Джаваха». «На всю жизнь»… Художник-иллюстратор чешский – знаменитый Венцеслав Черны.

Опять сравнение? А зачем, ведь Полное собрание сочинений с кошмарной редактурой уже не издаётся?

Но новое переиздание автобиографической повести опять серьёзно отредактировано. Что ли нам теперь «на всю жизнь» такой текст получать? И дальше никаких изменений?

Вот чем оказалась опасна, вредна редактура, которую нам дала издательская деятельность православного издательства (Сестричество во имя свт. Игнатия Ставропольского, Приход храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище). Казалось, ну закончилось издание ПСС, этой убогой работы недоредакторов, тираж закончится – продавать не будут, и наконец природа очистится от псевдоработы О.и В.Зобернов и всей их компании…

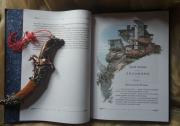

Но, к сожалению, вышло в другом издательстве произведение Лидии Чарской "На всю жизнь" с тем же резаным, изуродованным текстом, изменённым в угоду якобы православным правилам. При том, что издание необыкновенно красивое, вот что обидно! Оформление обложки, красивая серия, невероятно аутентичные иллюстрации Венцеслава Черны! Прекрасная аннотация на обложке. Даже шрифт и вёрстка книги меня радовали. Но как только я начала читать текст..., я всё поняла.

Текст для издания «Азбука» взяла тот же, отредактированный. Из ПСС.

Теперь у книги даже нет подзаголовка – Юность Лиды Воронской.

Главное же изменение во всей книге – выхолащивание самой повести. С одной стороны, убирание по максимуму эмоций, с другой стороны – кардинальное изменение писательского языка, уникальной писательской манеры, так как тут ТЕПЕРЬ выглядит текст – может написать просто кто-то, неважно кто. Выглядит это больше, как текст для школьного диктанта. Сюжет есть, герои те же…

Но есть такое понятие, которое сейчас глубоко исследуется, стало мегапопулярным и безусловно является важной частью развития человека. Особенно человека растущего, ребёнка, подростка, к которому обращена эта книга. Это – эмоциональный интеллект.

Эмоциона́льный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Относится к гибким навыкам.

Понятие эмоционального (социального) интеллекта появилось как реакция на частую неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не оценивали эти способности.

По менее распространённому определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, «является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным».

Предполагается, что именно эмоциональный интеллект в современном его понимании был ключевым для выживания человека в доисторические времена, поскольку он проявляется в способности адаптироваться в окружающей среде, уживаться и находить общий язык с соплеменниками и соседними племенами.

Эмоциональный интеллект — способность выражать и понимать эмоции, как собственные, так и других людей, а также управлять ими. Не поддаться общей истерике, вовремя сосредоточиться, мотивировать себя на забег, распознать опасность, суметь утешить плачущего товарища — лишь некоторые примеры владения эмоциональным интеллектом.

Стать специалистом по чувствам означает освоить несколько навыков. Во-первых, признавать эмоции в себе и других («Да, я действительно огорчен!»). Во-вторых, понимать причины и последствия эмоций («Эта хандра из-за погоды или из-за курса валют?»). В-третьих, точно маркировать происходящее («Моя досада обусловлена растерянностью»). В-четвертых, выражать эмоции социально приемлемым способом («В этом племени уволенные рвут на себе волосы»). В-пятых, управлять своими эмоциями («Я постою на голове и все пройдет»), а также помогать другим людям справиться с чувствами («Я принес тебе чай и готов тебя выслушать»).

Зачем же это детям? Родители, как правило, стараются сосредоточиться на развитии академических навыков. Считается, что детям важнее уметь производить арифметические операции с грибочками, чем вовремя догадаться, что кто-то сейчас заплачет. С этим готовы поспорить американские ученые, которые уверяют, что эмоциональная компетентность играет решающую роль в академическом успехе. И это объяснимо. Почти тридцать лет назад первопроходцы в изучении эмоционального интеллекта — Майер и Саловей — доказали, что чувственная сфера прямо влияет на внимание, память, способность к обучению, на умение общаться и даже на физическое и умственное здоровье.

Психологи из Орегонского университета добавляют, что школьники с развитым эмоциональным интеллектом лучше концентрируют внимание, легче налаживают отношения в школе и более эмпатичны, чем их неподкованные товарищи.

И именно этот эмоциональный интеллект часто формируется у подростков через фильмы и книги. Они видят описания эмоций, видят к чему они ведут, сравнивают со своими и с эмоциями своего окружения – и учатся.

От искреннего, живого описания в этой повести и будет польза при чтении. Без каких-то усилий, специальных уроков и нотаций человек будет сопереживать книжным героям, а потом – своим близким. Будет узнавать себя в персонажах и учиться понимать себя.

Православные издатели так боятся слов «закричал», «воскликнул», и тем более «разрыдался»! Как нудная классная дама, они постоянно останавливают слишком яркие описания, как одёргивала бы какая-нибудь мадемуазель проявления чувств молоденькой институтки: «Taisez-vous, m-lle!»

Например:

Оригинал. «Я делаю страшное усилие над собою, чтобы не кинуться ему на шею и не расцеловать милое, чудное, оживлённое лицо моего дорогого папы».

Редактура. «Я делаю усилие над собой, чтобы не кинуться ему на шею и не расцеловать».

Чем мешают эти несколько слов восприятию современного читателя? Но без них – это не Лида Воронская.

Если я приведу все урезанные фразы, мой пост лопнет.

К примеру ещё два отрывка повести - можно даже не понять сначала, что это один и тот же текст.

Так может хватит кромсать несчастную Лидию Алексеевну, делать из её героини Лидии Воронской светскую барышню, «куклу на пружинах», не смеющую ни «вскрикнуть», ни «захохотать», ни «залиться слезами».

Обедняя такие книги, мы обедняем свои души и становимся чёрствыми и хладнокровными, нечувствительными к чужому горю, чужой радости. Как важно сейчас, в наши страшные дни не потерять умение сострадать…

) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).

) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).