disk.yandex.ru/d/c_IjzZGf4lhANg часть первая. Продолжение будет.

Это рассказы из дореволюционных детских журналов: сентиментальный о маленькой девочке и просто милый о котенке.

Это рассказы из дореволюционных детских журналов: сентиментальный о маленькой девочке и просто милый о котенке.

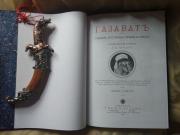

преимущественно взрослых, но в конце будет и немного детского.

преимущественно взрослых, но в конце будет и немного детского.