Это грустно, потому что там много чего интересного.

Кстати, никто не знает как с этим бороться?

Но есть список тем, и по ним можно попасть почти на любое сообщение.

www.diary.ru/~charskaya/?tags

И не забывайте про ссылки в эпиграфе.

UPD.

Заработало!

.Нет их в журнале.

.Нет их в журнале.

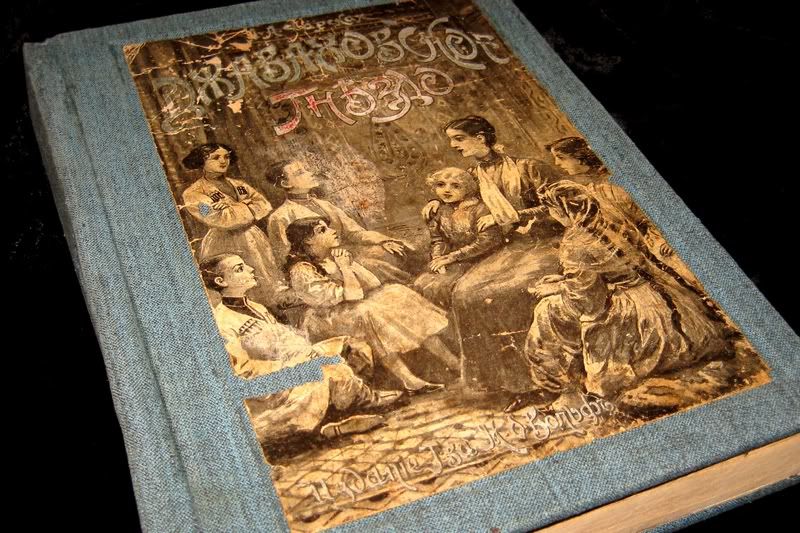

это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка, читать дальше

это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка, читать дальше Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС.

Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС. Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть

Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть