...Вот, вы знаете, мне везет в жизни, потому что архив Сологуба разбирала очень большой ученый, в рукописном отделе РГБИ и она попала на раздел Чарской и мне позвонила. Вот. И мне сказала, приезжайте, Евгения Оскаровна. Я приехала, ну я вообще работала в рукописном отделе. Она мне говорит: «Вот тут огромный раздел Чарской и я этим заниматься не буду, мне не выпутаться из того, что мне надо сделать». И там сотрудница стояла и говорит: «Как? Вы ей отдаете, и она имеет право на публикацию и всё под своим именем?» Да, отвечает та, а ты что хочешь, чтобы я бросила свою работу и занялась Чарской? Да я в гробу ее не видела! Я ее имени не знаю! Она же ученая, доктор наук.Что же, я должна читать Чарскую?! – это же надо прокомментировать всё… Пускай Путилова этим занимается…»

Е. О. Путилова. Детское чтение — для сердца и разума: Очерки по истории детской литературы / Под ред. доктора филологических наук, проф. С. А. Гончарова. СПб: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2005

Имя Л. Чарской все чаще появляется в нашей печати. Переизданы главные ее повести: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Смелая жизнь», «Сибирочка» и многие другие. Делаются попытки обратиться к ее творчеству, биографии, судьбе. И здесь сразу надо отметить одну существенную особенность: факты, относящиеся к жизни, биографии Чарской, почти полностью переходят из статьи в статью, из одной заметки в другую. Объясняется это просто: все пишущие о Чарской пользуются в основном одним источником — ее автобиографическими книгами «За что?» (1909), «Большой Джон» (1910), «Цель достигнута» (1911), «На всю жизнь» (1911).

Описывая в этих книгах свою жизнь, Чарская, видимо, меньше всего думала о том, чтобы дать достоверный материал будущим биографам. Ее мало интересовали даты, точные факты, гораздо больше — чувства, переживания, люди и все, что с ними связано: радости и печали, ссоры и примирения, первые восторги выхода на театральную сцену, первая незабываемая строчка на листе чистой бумаги.читать дальше

Если вычленить из множества ярких событий и лиц одну жизнь, одно лицо, то получится та биография, которая стала уже чуть ли не канонической. Итак, состоятельный дом военного инженера, раннее сиротство, полная воли жизнь необузданной, экзальтированной девочки рядом с обожающими ее четырьмя тетками (вот их как раз не было в той биографии), давний привычный уклад дома, протест и побег девочки, чуть не стоивший ей жизни; семь лет в Павловском институте (1866-1893); замужество, рождение сына и последовавший отъезд мужа на службу со своим полком в Сибирь; выбор для себя цели и пути — учеба на театральных курсах при Императорском театре. И, наконец, ослепительная удача: на одно вакантное женское место выбор падает на нее. Она становится Л. Чарской, артисткой прославленного театра России. Все, казалось, было счастливым и удачным.

На самом деле жизнь была гораздо более жестокой для молодой женщины. Не случайно, оценивая более трезво себя и свои обстоятельства после окончания театральных курсов, Чарская писала: началась жизнь «с ее борьбой, лишениями, частыми ударами, потерями и разочарованиями, с неуверенностью в завтрашнем дне»1.

Именно за последние несколько лет усилиями разных исследователей стали выявляться более точные, основанные на документах и личных воспоминаниях факты, проливающие свет на жизнь Чарской в дореволюционное время и в гораздо большей степени на годы 1920-1930-е.

Совсем недавно стало известно, что ни в какую Сибирь по долгу службы муж Чарской не уезжал, все оказалось жестче и проще: вскоре после рождения сына они развелись. Совсем иначе выглядит и материальное положение юной матери в свете ее поздних признаний Елизавете Полонской. Из автобиографических повестей мы знаем о благополучном, обеспеченном доме отца Лиды, о том, как после отъезда мужа молодой женщине великодушно и настойчиво предлагают вернуться в родительский дом, быть полностью обеспеченной. И только потому, что ей хочется быть самостоятельной, похожей на товарищей по театральным курсам, она отказывается. А вот как об этом же, со слов Чарской, говорится в воспоминаниях Е. Полонской: только успела она окончить институт, «и сразу же начались все несчастья. Разорился и умер отец, заболела мать. Девочка стала искать работу — переписку, уроки...»2 Совсем по-разному в повестях и рассказе Чарской выглядит и начало ее творчества. В повестях все обставлено довольно романтично: ночами, после театральных штудий, когда спят ребенок и няня, ей грезятся образы будущих героинь, фантазия уносит ее то в далекие горы Кавказа, то к событиям недавнего времени, за институтские стены.

На самом деле все было проще и обыденнее. В поисках средств существования, проходя как-то раз мимо издательства «Вольф и сыновья», она решила зайти и спросить, не найдется ли какой-нибудь работы. По счастливой случайности ее принял сам хозяин. Желая убедить его в том, что у нее хороший почерк, она предложила принести и показать ему свой дневник, который вела в институте ежедневно. Так в кабинете Вольфа оказалось десять переплетенных тетрадей, исписанных крупным, аккуратным почерком. Через неделю Лидия получила телеграмму: «Печатаю, даю вам сто рублей гонорара. Книга будет называться "Записки институтки"»2.. Деньги были сразу же отвезены больной матери.

Книга имела ошеломляющий успех, вслед за первым изданием Вольф пустил второе и третье, уже ничего не заплатив автору. Так началась литературная карьера Чарской. Следом за первой повестью из года в год «Задушевное слово» печатало ее книги «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Белые пелеринки», «Сибирочка», «Лесовичка», «Газават» и т. д.

На вопрос Е. Полонской о сыне Чарская дала совершенно определенный ответ: «Он на военной службе, на Дальнем Востоке. Пишет редко: — у них столько работы! Если бы он получал жалованье, то посылал бы мне конечно»1. Слова Чарской полностью подтвердились. Петербургский врач и экскурсовод Л. В. Барон сумел связаться с нашими соотечественниками за рубежом, с проживающей в США харбинской диаспорой. В статье «Потерянная страница» 3 он подробно описал встречу с двоюродной сестрой Георгия Чурилова Ольгой Борисовной Беленковой, племянницей Чарской по второму браку отца. Он получил от нее самые достоверные сведения о смерти Г. Чурилова, случившейся от сердечной болезни в Харбине, где он служил на Китайско-Восточной железной дороге, они оба, мать и сын, умерли почти одновременно, ничего, конечно, не зная друг о друге.

Новый и совершенно неожиданный материал открылся о жизни Л. Чарской в последние два десятилетия — с 1917 по 1937 год. Уже много раз писали о том, как с начала 1920-х годов было принято адресовать писательнице все те резкие характеристики, которые дал в статье «Лидия Чарская» К. Чуковский 4. К ее имени точно прилипли парные эпитеты: «буржуазно-мещанская», «сентиментально-монархическая», «пошло-слащавая» и т. д. Много раз в современных статьях цитировалось и выступление С. Маршака, где было сказано: «"Убить" Чарскую, несмотря на ее мнимую хрупкость и воздушность, было не так-то легко. Ведь она до сих пор продолжает... жить в детской среде, хотя и на подпольном положении» 5. Кстати, хрупкость Чарской была не мнимой, а реальной: «Худая, бледная, в соломенной шляпке с цветами, из-под которой смотрели серые детские глаза» 2 — такой ее увидела Е. Полонская в 1924 году.

А вот о «подпольном положении» следует сказать подробнее. В 1920 году вышла в свет «Инструкция политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек» 6. Согласно этому документу, предлагалось изъять из обращения книги, восхваляющие монархию, Церковь, внушающие религиозные представления о мире, книги с чуждыми философскими и историческими взглядами, не удовлетворяющие современным идейным и педагогическим требованиям, сентиментальные и эмоциональные по своей направленности. Один только список книг, подлежащих изъятию, составлял целую книгу: здесь было все, начиная от Аксакова и Андерсена и кончая Флобером и Шекспиром. В последующих изданиях «инструкции» (их было несколько) список претерпевал изменения, случались послабления, что-то возвращалось к читателю. Но это не относилось к книгам Чарской. В каждом издании «инструкции» это имя подлежало изъятию — полностью, навсегда. Особенно строгие требования предъявлялись школьной и пионерской организациям. Для устрашения детей на уроках в школах проводились «суды» над Чарской и ее книгами.

И, однако, ее читали. Читали тайно, «подпольно», несмотря на угрозы специальных рейдов: об одном из таких рейдов написал рассказ «Княжна Джаваха» В. Шкловский7. Больше того, Чарская попробовала и печататься, конечно, под псевдонимом (Н. Иванова), но ничего из этого не вышло. А могло, может быть, и выйти. В книге Н. Полетики «Виденное и пережитое» есть два объяснения, почему Чарская не могла печататься. Когда она пришла получать гонорар, псевдоним ее открыли, а «имя было столь одиозным в партийных кругах», что в конце концов после четырех маленьких книжечек все и закончилось. Но дальше Полетика сообщает факт удивительный. Он решил помочь ей: ведь не умирать же человеку с голоду? Но как? «В молодые годы, — пишет он, — я был начитан в детективе, а в 20-е годы — в "детективе дипломатических документов"». И он подал Чарской совет: «Пусть имя Чарской номинально умрет. Ей следует найти родственника или друга, который будет печатать ее рассказы под своим именем и, может быть, станет иметь "славу" и, конечно, часть гонорара, а настоящий автор — Л. Чарская — не будет нуждаться. Иного выхода я не вижу» 8. По всей видимости, Чарская этому совету не последовала.

Но не только дети поддерживали Чарскую, продолжая любить ее книги и тайно приходя к ней домой. Из публикаций в биографическом сборнике «Лица» уже доподлинно известно, какую заботу и внимание оказывали Чарской члены детской секции Союза писателей. На одном из заседаний 1926 года В. П. Калицкая9. рассказала о бедственном положении Чарской, которую она посетила: больная туберкулезом, писательница находилась в тяжелом состоянии. Быть может, этот рассказ стал поводом для Ф. Сологуба, решившего морально поддержать больную писательницу: он написал о ней статью. Принесенная в «Звезду» В. П. Калицкой, статья Сологуба вызвала самую гневную реакцию Л. Сейфуллиной и, естественно, была отвергнута10.

Но надо представить себе те чувства, которые испытала Л. Чарская, получив от Калицкой рукопись статьи. О ней впервые писал Мастер, писатель особо любимый и почитаемый ею.

Статья Ф. Сологуба интересна не только его позицией по отношению ко всеми гонимой писательнице. Она содержит в себе ряд острых положений, касающихся и русской литературы в целом, и ее критики.

В ответ на статью Сологуба Чарская написала три письма, на последнее Ф. Сологуб, уже совсем больной, незадолго до смерти ответил ей, и ответ этот, всего из нескольких строк, необычайно важен. Нет, отнюдь не из жалости или из сочувствия дал он определенную оценку творчества Чарской: это была его позиция, его твердое убеждение.

«13 декабря 1926 г.

Лидия Чарская — автор многих книг для юношества и для детей. В течение последней четверти века она была очень любима, ее книги оказывали на юных чрезвычайно большое и весьма полезное влияние. Многих подростков, особенно девочек, книги Л. Чарской приохотили к чтению и к серьезным размышлениям о наиболее значительных жизненных вопросах, в ярких картинах ставили перед ними освобождающуюся человеческую личность, стремящуюся к достойной жизни, полную негодования на всякое проявление произвола и находящую в себе верную и крепкую опору в тесно сплоченном товарищеском коллективе.

На всем протяжении русской детской литературы (а быть может, и всемирной) не было писателя, столь популярного среди подростков, как Л. Чарская. Популярность Крылова в России и Андерсена в Дании не достигала такой напряженности и пылкости. И эта популярность была вполне заслужена Чарской. Дети, как и взрослые, любят смешное, но Чарская пришла к ним не для того, чтобы забавлять их, не за тем, чтобы их поучать, не затем, чтобы занимать их праздное воображение никчемными и маловыразительными робинзонадами. Чарская заговорила с ними как с совершенно равными и равноценными ей людьми, заговорила очень серьезно и очень убежденно о людях и событиях, близких им, как и каждому сознательному человеку, обратилась к их совести и самосознанию. С необычайной яркостью, убедительностью и увлекательною страстностью Чарская каждой страницей своих превосходных книг будила в подростках бодрую жизнерадостную уверенность в том, что перед совестью и разумом человека нет разницы между ребенком и взрослыми, слабым и сильным, богатым и бедным, нет национальных преград и тщетны сословные неправые преимущества. Дети и подростки, по самому возрасту своему поставленные, особенно в дореволюционное время, в стесненное и подчиненное положение, не могли не отозваться, со свойственной им чуткостью, на эту пламенную проповедь человеческого достоинства, и, конечно, почему эти книги особенно нравились девочкам: равнозначительность их с представителями более сильного и грубого пола очень ярко демонстрируется Чарской.

Дети и подростки с горячим сочувствием усваивали светлую веру Чарской в наилучшие качества человека, хотя бы и задавленные неправильным воспитанием в семье и школе, рутиной школьного и житейского. Книги Чарской давали им часто возможность следить, как эти наилучшие и наиценнейшие в социальном отношении свойства под влиянием тяжелых потрясений освобождаются и показывают человека в новом, неожиданном свете, во весь рост освобожденной личности. Отзывчивые дети не могли не разделить восторга Чарской перед каждым доблестным и самоотверженным поступком, выводящим человека из свойственного ему эгоизма на путь бескорыстного служения коллективу.

Литературные достоинства книг Л. Чарской, не оцененные, к сожалению, русской критикой, очень велики. Русским художественным языком она владеет с уверенностью большого мастера, и надо обладать чрезмерно большой придирчивостью, чтобы выискать кое-где кое-какую сомнительную неправильность, которая, однако, для внимательного читателя всегда оправдывается эмоциональной насыщенностью ее стремительной речи. Можно даже удивляться тому, как мало заметно в ее книгах, что их писала женщина, столь энергичен и тверд ее стиль, совершенно чуждый свойственной почти всем писательницам нерешительной расплывчатости.

Построение ее рассказов превосходно. И в этом отношении Чарская отошла от разбросанности и неконструктивности большинства писательниц. Течение рассказа развивается естественно, живо, стремительно и не загромождено ничем лишним. Приемы торможения этого стремительного рассказа всегда художественно оправданы и целесообразны. Торможения описанием, воспоминанием, лирическим отступлением, психологическим анализом всегда очень скупы и кратки и даются в меру совершенной необходимости, с точным учетом внимания читателя. Торможения побочными эпизодами всегда совершенно необходимы для наилучшей подготовки внимания к заключительному эффекту того или иного приключения как части целого рассказа. К концу каждой книги приемы торможения, как уже ненужные, оставляются. Поэтому в книгах Чарской нет "пустых" мест, и у читателя, все равно юного или старого, не является соблазна пропускать страницы или строчки.

Чарская обладает большим умением изображать характеры людей и внешние их приметы. При этом она соблюдает истинно художественную экономию средств. Не расточая лишних слов, она заставляет отчетливо видеть, и каждое изображенное ею лицо с чрезвычайной силой врезается в память. И здесь, как в области языка в конструкции, она показала себя мастером исключительной силы и творческой напряженности.

По условиям дореволюционной цензуры и по требованию алчных до наживы эксплуататоров-издателей, Чарской приходилось иногда портить свои книги кое-какими патриотическими и шовинистическими ненужностями. Но ведь эти пятна легко отпадают, не на них шла к этим книгам юная отзывчивая читательская масса, не они заражали ее пафосом борьбы и освобождения. Показательна в этом отношении историческая повесть "Газават". Никакие пятна не могут при чтении этой книги затмить горячего сочувствия русских людей к маленьким кавказским народностям, героически боровшимся против царского военного могущества. Книги Чарской, что бы о них ни говорили критики, педагоги и родители, рождали в подростках высокие гражданские чувства и готовность их к приятию нового строя. Можно с большим убеждением сказать, что Чарская была одним из лучших предвестников надвигающейся революции. Книги Чарской, если бы они были разрешены к печатанию и распространению, были бы и теперь наилучшим чтением для подростков.

Понятно недоброжелательное отношение русской критики к Лидии Чарской. Уж слишком не подходила она к унылому, ноющему тону русской интеллигентской литературы. Чеховские настроения, упадочные фантазии, декадентские и футуристические странности, болезненные уклоны, свойственные дореволюционной буржуазии и интеллигенции, — от всего этого было далеко жизнерадостному, энергичному творчеству Чарской. Русская художественная литература на все лады тянула одну и ту же волынку: "Мы с тараканами", а Чарская уверенно говорила подросткам: "А мы хотим великих дел, подвигов, опасностей, катастроф во имя высшей социальной справедливости". Критика не поняла Чарскую, увидела в ней только восторженность, не угадала смысла этой восторженности и легкомысленно осудила одно из лучших явлений русской литературы.

Понятно такое отрицательное отношение педагогов и родителей к сочинениям Чарской. Каковы бы ни были убеждения взрослых людей в области социальных отношений и какие бы просвещенные и превосходные мысли ни высказывали они о детях, на деле почти всегда дети и взрослые — два лагеря, находящиеся или в открыто враждебных или, по меньшей мере, не вполне дружеских отношениях, и это было неоднократно показано Чарской. Взрослые, что бы они ни говорили о детях, про себя смотрят на детей как на существа подозрительные, нуждающиеся в воспитании, а нередко и в исправлении. Чарская имела большую дерзость сказать, что дети не нуждаются ни в воспитании, ни в исправлении от взрослых, что настоящее воспитание и, в случае надобности, исправление они получат в другом, более надежном месте, получат только в товарищеском единении. И еще большую дерзость — хотя, конечно, после Льва Толстого и не новую — учинила Чарская, показавши, как и сами взрослые воспитываются и исправляются детьми. Кроме благонравных и милых родителям и педагогам словечек вроде: "Прости, мамочка!" — эти взрослые люди могли вычитать у Чарской и такие словечки: "Прости, деточка!" — этих двух дерзостей педагоги и родители не могли и не могут простить Чарской.

А сами дети все это воспринимали, конечно, по милой наивности своей не как дерзости, а как высокую и житейскую правду. Ни лицемерию, ни хулиганству они у Чарской не учились» 11.

10.ХII.26 г.

Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.

Позвольте мне от всего сердца поблагодарить Вас за Ваше внимание ко мне, за Вашу заботу, за присланную мне с Верой Павловной помощь12..

Я до такой степени тронута и смущена ею, что не сумела выразить словами того чувства глубокой, искренней признательности, которое охватывает все мое существо. Большое, большое, сердечное Вам спасибо, глубокоуважаемый Федор Кузьмич!

Меня особенно тронуло то, что в настоящее время материальные обстоятельства даже такого большого, мирового писателя, каким являетесь Вы, не могут быть блестящими, и Вы урываете от себя, чтобы помочь нуждающемуся скромному товарищу по перу.

А кого так чтишь и любишь, чье перо, чей талант так страстно вдохновлял, направлял к творчеству, того так хочется видеть довольным, здоровым, счастливым и никогда не нуждающимся ни в чем, ни в чем.

Получив Ваш подарок, я в буквальном смысле этого слова ошалела. Думала ли я когда-нибудь, влюбленная в Ваш исключительный талант, черпавшая в нем свое вдохновение и не смевшая подумать даже о знакомстве с Вами — своим любимым автором, что получу от него поддержку в виде съестных припасов в самое тяжелое для меня время?

Спасибо Вам еще раз за все.

И за то, что дали возможность повидать Вас у Веры Павловны, и за то, что так сердечно отнеслись к моему наболевшему вопросу о персональной пенсии в связи с письмом к А. В. Л-му13.. Наверно, тогда у В. П., в субботу, я, по своей одичалости и застенчивости, наговорила того, что не следует, но прошу Вас верить мне, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, что я всегда искренна, пусть даже и во вред себе.

И в письме к Л-му осталась такою же, написала всю правду о себе. Если бы только он захотел меня понять.

Шлю Вам мой горячий привет с таким же пожеланием здоровья, благополучия, всего самого приятного и радостного.

С глубоким почтением и преданностью

17.1.1927 г.

Глубокоуважаемый и горячо почитаемый Федор Кузьмич.

Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Вас за Вашу гениально-мудро-талантливую статью обо мне, переданную мне вчера В. П. Калицкой для прочтения. У меня не хватает слов, которыми я смогла бы выразить Вам мою искреннюю горячую благодарность.

Я прочла эти для меня ни с чем не сравнимые страницы несколько раз подряд, переписала их и опять читала без конца. Я — религиозный человек и от души говорю, как буду говорить до самого моего последнего вздоха: награди Вас Господь за все, за все, сделанное Вами для меня.

Я понимаю отлично, что, движимый великодушием и желанием спасти меня из когтей нужды, Вы Вашим великолепным пером умышленно сгустили краски и выделили мое скромное дарование. Но дай же Вам Бог всего лучшего за это. М. б., эти чудные строки ни с чем не сравнимого для меня, как и для целой громадной аудитории Ваших почитателей, дошли бы до сердца тех, от кого зависит мое благополучие.

Господи, я даже не верила своим глазам, читая Вашу чудесную статью обо мне, заживо замурованной и растерявшей за годы нужды и болезни все свои скромные ценности. Если бы статью обо мне написал кто-либо из обыкновенных писателей, даже крупных, клянусь Вам, я бы не была так счастлива.

Но написали Вы, тот, кому я обязана своими лучшими книгами, своим былым вдохновением, тою бессмертной красотой, которую Вы бросили в мою душу Вашими Навьими чарами, Мелким Бесом, Вашими классическими сказками, всем Вашим исключительным высокоталантливым творчеством, давшим Вам такое огромное, мировое имя.

Для меня, как и для большинства, Федор Сологуб — гений, наша гордость, наша слава. И я твердо верю в то, что Ваше невольное молчание, вынужденное, очень тяжелое для нас, разрешится в конце концов с такой потрясающей силой, с таким ослепительным блеском, которые поражают нас, Ваших читателей (а нам нет ни числа, ни счета!), как это было в эпоху Ваших несравненных периодов вдохновения.

Простите меня за то, что так смело пишу Вам, но дети и обреченные, говорят, должны говорить правду. Обладая детской, наивной душой и смертельным недугом, ведущим меня медленным, но верным шагом к могиле, я разрешила себе позволить эту радость сказать обожаемому автору то, что не решалась, не смела выразить, когда зачитывалась Вашими дивными книгами.

Сейчас у меня активный процесс в легких, из-за которого я не могу даже лично поблагодарить Вас за Вашу изумительную статью. Да и дикая застенчивость помешала бы мне сделать это. Верите ли, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, что горела от восторга и стыда, читая Ваши драгоценные для меня строки.

Вы поймете почему, Вы — насквозь видящий душу человека. Спасибо Вам бесконечное, никогда неиссякаемое в моей душе спасибо за то, что Вы дали мне этот сказочный, волшебный сон, эту ни с чем не сравнимую радость, такую блаженно-острую, такую прекрасную, врезающуюся ярким ослепительным светом в кошмарно-темный сумбур моих последних лет.

Всем моим существом желаю Вам здоровья, благополучия, счастья.

Всегда искренне преданная, признательная без конца и глубоко почитающая Вас

(на полях с правой стороны)

Если когда-нибудь напечатается что-нибудь из моих рукописей для подростков, с Вашего разрешения беру псевдоним Луначарская

2.VII.27.

Глубокоуважаемый и бесконечно дорогой нам Федор Кузьмич.

Вчера получила грустную для меня весть о Вашем недомогании и спешу выразить мое искреннее и глубокое сожаление по поводу Вашей болезни. Не сочтите меня неискренней и сентиментальной, глубокочтимый мною Федор Кузьмич, но я горячо молю Бога о Вашем скорейшем и полном выздоровлении. Сейчас, тоже больная (я вскоре после нашей встречи у В. П. Калицкой слегла с обычным активом в легких и пролежала до поздней весны) и только сейчас начала подкрепляться на чистом деревенском воздухе в глуши псковских лесов, куда попала благодаря О. И. Капица 15, устроившей мне при помощи друзей и читателей эту поездку.

Как я была бы счастлива, если бы знала, что Вы, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, чувствуете себя лучше в данное время и отдыхаете в Вашем любимом Детском Селе (чуть-чуть не написала его по-прежнему). Я много, много думаю и говорю о Вас с мужем16, таким же горячим Вашим почитателем, оба мы от всей души желаем Вам поскорее поправляться и шлем наш искренний, горячий привет.

С глубоким почтением всегда признательная Вам

Глубокоуважаемая Лидия Алексеевна.

Я получил Ваше письмо от 2.VII с. г. и наконец собрался ответить Вам на него, равно как и на другое письмо, мною ранее от Вас полученное.

Мне хочется Вам сказать, что мой отзыв является вполне искренним и правдивым выражением моего мнения о Вас и Вашей литературной работе: именно Вы и есть такая писательница, о какой я говорю в своей статье, — прошу принять это без ограничения,[приношу Вам глубокую]

Благодарю Вас и Вашего мужа за теплые чувства симпатии ко мне и за заботу о состоянии моего здоровья. К сожалению, оно оставляет желать многого: до сих пор болезнь держит меня в постели и лишает возможности работать.

С дружеским приветом

Когда эта статья была уже написана, произошла встреча, о которой невозможно не рассказать. Прочитав статью Льва Барона о его разысканиях, касающихся сына Чарской Георгия Чурилова, с нами захотели встретиться две женщины: у них были важные сведения о Чарской, вернее, о ее могиле. Уже теперь всем известно, что могила писательницы находится на Смоленском кладбище, неподалеку от часовни Ксении Блаженной. В предисловии к публикации воспоминаний Е. Полонской В. Бахтин указал на то, что Чарскую хоронил Литфонд. В это трудно было поверить: в 1937 году поставить на могиле отвергнутой властью писательницы большой ажурный посеребренный крест, соорудить прекрасную ограду, разместить медные дощечки с выгравированными ее стихами?.. Естественно, возникло убеждение, что эту последнюю дань писательнице отдали ее друзья, среди которых были Калицкая, Е. Данько, М. Зощенко, его жена, О. И. Капица. Так казалось нам.

И вот все оказывается совсем не так. По рассказам Клавдии Ефимовны Калабиной, она знает эту могилу с 1938 года. Там был только небольшой холмик, деревянный крест и скамеечка. На Смоленское кладбище Клавдия Ефимовна ходила часто, и пришлось ей быть там весной 1942 года. У могилы Чарской сидел мужчина, представительный, высокий, и, обнаружив рядом слушательницу, стал говорить о Чарской: какая она была женщина, какой чудный человек. Его удручало, что могила Л. А. Чарской без ограды. С человеком этим больше Клавдия Ефимовна не встречалась, но в 1943 году появилась ограда. Крест установлен после войны. Тогда чистили кладбище, и была там замечательная уборщица — Вера Ивановна. По ее просьбе подобранный где-то крест сбросили с машины около могилы Чарской и установили его. А позже и все остальное сделали: стол, и стихи на дощечках, но это уже было делом рук Елены Евгеньевны Меделяевой, второй нашей собеседницы. Она ненамного позже присоединилась к постоянным посетителям могилы Чарской, но свою прекрасную лепту внесла.

И еще одну историю рассказала Клавдия Ефимовна. В середине 60-х годов она встретилась на могиле Чарской с «чужой» по внешнему виду, женщиной. Это оказалась подруга Тани Суровой, жены Георгия Чурилова. Уже тогда, намного раньше, чем мы, Клавдия Ефимовна узнала из рассказа американки о судьбе сына Чарской, работавшего на КВЖД и умершего в Харбине. Вероятно, поэтому так откликнулись приятельницы на статью Льва Барона.

1. Чарская Л. Для чего я пишу // Задушевное слово (для старшего возраста). 1911 .№ 48. С. 757. 92

2. Полонская Е.Из литературных воспоминаний // Час пик. 1994. 21 сентября.

3. Барон Е. Потерянная страница //Вечерний Петербург.1995.17 апреля.

4. Чуковский К. Собр. соч. М., 1969. Т. 6. С. 155, 157.

5. Маршак С. Я. О большой литературе для маленьких // Маршак С. Я. Собр. соч. М, 1971. Т. 6. С. 198.

6. Инструкция библиотечной секции Отдела народного образования. О пересмотре каталогов и изъятии негодной литературы. М.1920.

7. Шкловский В. Княжна Джаваха // Звезда. 1933. № 3.

8. Полетика Н.П. Виденное и пережитое.Иерусалим 1982г.С.332-333

9. Калицкая Вера Павловна (1982-1951) — в первом браке Гриневская, жена А.Грина, принимала большое участие в судьбе Л.Чарской

10. Об этом подробно см.: Лица: Биографический альманах. М.;СПб.,1992.Т.1.С.193-197

11. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 571; в рукописи названия у статьи нет.

12. Речь идет о посылке с продуктами, переданной через Калицкую.

13. Речь идет об А.В.Луначарском

14. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 725; эти же сведения относятся к двум следующим письмам Чарской.

15.Капица Ольга Иеронимовна (1866-1937)— выдающийся знаток и исследователь детского фольклора, педагог, создатель уникальной научной библиотеки детской литературы при Педагогическом институте им. А. И. Герцена; мать академика Петра Капицы.

16. О своем втором муже Чарская рассказала Е. Полонской. «Немного стесняясь, Лидия Алексеевна призналась, что он моложе ее». Ему так нрави¬лись ее книги, что он нашел адрес писательницы через адресный стол и при¬шел к ней, «стал ходить постоянно, и они обвенчались». Муж Чарской был где-то мелким служащим, зарплата его была ничтожна, да и сам он тяжело болел. Однако из многих источников известно, что последние долгие годы Чарская была одна. Это подтверждается и воспоминанием жительницы Пе¬тербурга Нины Николаевны Сиверкиной. Они жили в одном доме и были знакомы. Сиверкина хорошо помнит, что в маленькой квартирке Чарской, кроме нее, никого не было. Помнит она и скромные похороны писательни¬цы. Нине Николаевне было тогда тринадцать лет, но память ее сохранила и внешность Чарской, и подробности ее жизни.

17. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 2. Ед. хр. 14.

Из беседы с Е.О.Путиловой

Набирала текст с диктофонной записи change-ange

Е. О. Путилова. Детское чтение — для сердца и разума: Очерки по истории детской литературы / Под ред. доктора филологических наук, проф. С. А. Гончарова. СПб: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2005

Ф. Сологуб и Л. Чарская: конец биографии

Имя Л. Чарской все чаще появляется в нашей печати. Переизданы главные ее повести: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Смелая жизнь», «Сибирочка» и многие другие. Делаются попытки обратиться к ее творчеству, биографии, судьбе. И здесь сразу надо отметить одну существенную особенность: факты, относящиеся к жизни, биографии Чарской, почти полностью переходят из статьи в статью, из одной заметки в другую. Объясняется это просто: все пишущие о Чарской пользуются в основном одним источником — ее автобиографическими книгами «За что?» (1909), «Большой Джон» (1910), «Цель достигнута» (1911), «На всю жизнь» (1911).

Описывая в этих книгах свою жизнь, Чарская, видимо, меньше всего думала о том, чтобы дать достоверный материал будущим биографам. Ее мало интересовали даты, точные факты, гораздо больше — чувства, переживания, люди и все, что с ними связано: радости и печали, ссоры и примирения, первые восторги выхода на театральную сцену, первая незабываемая строчка на листе чистой бумаги.читать дальше

Если вычленить из множества ярких событий и лиц одну жизнь, одно лицо, то получится та биография, которая стала уже чуть ли не канонической. Итак, состоятельный дом военного инженера, раннее сиротство, полная воли жизнь необузданной, экзальтированной девочки рядом с обожающими ее четырьмя тетками (вот их как раз не было в той биографии), давний привычный уклад дома, протест и побег девочки, чуть не стоивший ей жизни; семь лет в Павловском институте (1866-1893); замужество, рождение сына и последовавший отъезд мужа на службу со своим полком в Сибирь; выбор для себя цели и пути — учеба на театральных курсах при Императорском театре. И, наконец, ослепительная удача: на одно вакантное женское место выбор падает на нее. Она становится Л. Чарской, артисткой прославленного театра России. Все, казалось, было счастливым и удачным.

На самом деле жизнь была гораздо более жестокой для молодой женщины. Не случайно, оценивая более трезво себя и свои обстоятельства после окончания театральных курсов, Чарская писала: началась жизнь «с ее борьбой, лишениями, частыми ударами, потерями и разочарованиями, с неуверенностью в завтрашнем дне»1.

Именно за последние несколько лет усилиями разных исследователей стали выявляться более точные, основанные на документах и личных воспоминаниях факты, проливающие свет на жизнь Чарской в дореволюционное время и в гораздо большей степени на годы 1920-1930-е.

Совсем недавно стало известно, что ни в какую Сибирь по долгу службы муж Чарской не уезжал, все оказалось жестче и проще: вскоре после рождения сына они развелись. Совсем иначе выглядит и материальное положение юной матери в свете ее поздних признаний Елизавете Полонской. Из автобиографических повестей мы знаем о благополучном, обеспеченном доме отца Лиды, о том, как после отъезда мужа молодой женщине великодушно и настойчиво предлагают вернуться в родительский дом, быть полностью обеспеченной. И только потому, что ей хочется быть самостоятельной, похожей на товарищей по театральным курсам, она отказывается. А вот как об этом же, со слов Чарской, говорится в воспоминаниях Е. Полонской: только успела она окончить институт, «и сразу же начались все несчастья. Разорился и умер отец, заболела мать. Девочка стала искать работу — переписку, уроки...»2 Совсем по-разному в повестях и рассказе Чарской выглядит и начало ее творчества. В повестях все обставлено довольно романтично: ночами, после театральных штудий, когда спят ребенок и няня, ей грезятся образы будущих героинь, фантазия уносит ее то в далекие горы Кавказа, то к событиям недавнего времени, за институтские стены.

На самом деле все было проще и обыденнее. В поисках средств существования, проходя как-то раз мимо издательства «Вольф и сыновья», она решила зайти и спросить, не найдется ли какой-нибудь работы. По счастливой случайности ее принял сам хозяин. Желая убедить его в том, что у нее хороший почерк, она предложила принести и показать ему свой дневник, который вела в институте ежедневно. Так в кабинете Вольфа оказалось десять переплетенных тетрадей, исписанных крупным, аккуратным почерком. Через неделю Лидия получила телеграмму: «Печатаю, даю вам сто рублей гонорара. Книга будет называться "Записки институтки"»2.. Деньги были сразу же отвезены больной матери.

Книга имела ошеломляющий успех, вслед за первым изданием Вольф пустил второе и третье, уже ничего не заплатив автору. Так началась литературная карьера Чарской. Следом за первой повестью из года в год «Задушевное слово» печатало ее книги «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Белые пелеринки», «Сибирочка», «Лесовичка», «Газават» и т. д.

На вопрос Е. Полонской о сыне Чарская дала совершенно определенный ответ: «Он на военной службе, на Дальнем Востоке. Пишет редко: — у них столько работы! Если бы он получал жалованье, то посылал бы мне конечно»1. Слова Чарской полностью подтвердились. Петербургский врач и экскурсовод Л. В. Барон сумел связаться с нашими соотечественниками за рубежом, с проживающей в США харбинской диаспорой. В статье «Потерянная страница» 3 он подробно описал встречу с двоюродной сестрой Георгия Чурилова Ольгой Борисовной Беленковой, племянницей Чарской по второму браку отца. Он получил от нее самые достоверные сведения о смерти Г. Чурилова, случившейся от сердечной болезни в Харбине, где он служил на Китайско-Восточной железной дороге, они оба, мать и сын, умерли почти одновременно, ничего, конечно, не зная друг о друге.

Новый и совершенно неожиданный материал открылся о жизни Л. Чарской в последние два десятилетия — с 1917 по 1937 год. Уже много раз писали о том, как с начала 1920-х годов было принято адресовать писательнице все те резкие характеристики, которые дал в статье «Лидия Чарская» К. Чуковский 4. К ее имени точно прилипли парные эпитеты: «буржуазно-мещанская», «сентиментально-монархическая», «пошло-слащавая» и т. д. Много раз в современных статьях цитировалось и выступление С. Маршака, где было сказано: «"Убить" Чарскую, несмотря на ее мнимую хрупкость и воздушность, было не так-то легко. Ведь она до сих пор продолжает... жить в детской среде, хотя и на подпольном положении» 5. Кстати, хрупкость Чарской была не мнимой, а реальной: «Худая, бледная, в соломенной шляпке с цветами, из-под которой смотрели серые детские глаза» 2 — такой ее увидела Е. Полонская в 1924 году.

А вот о «подпольном положении» следует сказать подробнее. В 1920 году вышла в свет «Инструкция политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек» 6. Согласно этому документу, предлагалось изъять из обращения книги, восхваляющие монархию, Церковь, внушающие религиозные представления о мире, книги с чуждыми философскими и историческими взглядами, не удовлетворяющие современным идейным и педагогическим требованиям, сентиментальные и эмоциональные по своей направленности. Один только список книг, подлежащих изъятию, составлял целую книгу: здесь было все, начиная от Аксакова и Андерсена и кончая Флобером и Шекспиром. В последующих изданиях «инструкции» (их было несколько) список претерпевал изменения, случались послабления, что-то возвращалось к читателю. Но это не относилось к книгам Чарской. В каждом издании «инструкции» это имя подлежало изъятию — полностью, навсегда. Особенно строгие требования предъявлялись школьной и пионерской организациям. Для устрашения детей на уроках в школах проводились «суды» над Чарской и ее книгами.

И, однако, ее читали. Читали тайно, «подпольно», несмотря на угрозы специальных рейдов: об одном из таких рейдов написал рассказ «Княжна Джаваха» В. Шкловский7. Больше того, Чарская попробовала и печататься, конечно, под псевдонимом (Н. Иванова), но ничего из этого не вышло. А могло, может быть, и выйти. В книге Н. Полетики «Виденное и пережитое» есть два объяснения, почему Чарская не могла печататься. Когда она пришла получать гонорар, псевдоним ее открыли, а «имя было столь одиозным в партийных кругах», что в конце концов после четырех маленьких книжечек все и закончилось. Но дальше Полетика сообщает факт удивительный. Он решил помочь ей: ведь не умирать же человеку с голоду? Но как? «В молодые годы, — пишет он, — я был начитан в детективе, а в 20-е годы — в "детективе дипломатических документов"». И он подал Чарской совет: «Пусть имя Чарской номинально умрет. Ей следует найти родственника или друга, который будет печатать ее рассказы под своим именем и, может быть, станет иметь "славу" и, конечно, часть гонорара, а настоящий автор — Л. Чарская — не будет нуждаться. Иного выхода я не вижу» 8. По всей видимости, Чарская этому совету не последовала.

Но не только дети поддерживали Чарскую, продолжая любить ее книги и тайно приходя к ней домой. Из публикаций в биографическом сборнике «Лица» уже доподлинно известно, какую заботу и внимание оказывали Чарской члены детской секции Союза писателей. На одном из заседаний 1926 года В. П. Калицкая9. рассказала о бедственном положении Чарской, которую она посетила: больная туберкулезом, писательница находилась в тяжелом состоянии. Быть может, этот рассказ стал поводом для Ф. Сологуба, решившего морально поддержать больную писательницу: он написал о ней статью. Принесенная в «Звезду» В. П. Калицкой, статья Сологуба вызвала самую гневную реакцию Л. Сейфуллиной и, естественно, была отвергнута10.

Но надо представить себе те чувства, которые испытала Л. Чарская, получив от Калицкой рукопись статьи. О ней впервые писал Мастер, писатель особо любимый и почитаемый ею.

Статья Ф. Сологуба интересна не только его позицией по отношению ко всеми гонимой писательнице. Она содержит в себе ряд острых положений, касающихся и русской литературы в целом, и ее критики.

В ответ на статью Сологуба Чарская написала три письма, на последнее Ф. Сологуб, уже совсем больной, незадолго до смерти ответил ей, и ответ этот, всего из нескольких строк, необычайно важен. Нет, отнюдь не из жалости или из сочувствия дал он определенную оценку творчества Чарской: это была его позиция, его твердое убеждение.

«13 декабря 1926 г.

Лидия Чарская — автор многих книг для юношества и для детей. В течение последней четверти века она была очень любима, ее книги оказывали на юных чрезвычайно большое и весьма полезное влияние. Многих подростков, особенно девочек, книги Л. Чарской приохотили к чтению и к серьезным размышлениям о наиболее значительных жизненных вопросах, в ярких картинах ставили перед ними освобождающуюся человеческую личность, стремящуюся к достойной жизни, полную негодования на всякое проявление произвола и находящую в себе верную и крепкую опору в тесно сплоченном товарищеском коллективе.

На всем протяжении русской детской литературы (а быть может, и всемирной) не было писателя, столь популярного среди подростков, как Л. Чарская. Популярность Крылова в России и Андерсена в Дании не достигала такой напряженности и пылкости. И эта популярность была вполне заслужена Чарской. Дети, как и взрослые, любят смешное, но Чарская пришла к ним не для того, чтобы забавлять их, не за тем, чтобы их поучать, не затем, чтобы занимать их праздное воображение никчемными и маловыразительными робинзонадами. Чарская заговорила с ними как с совершенно равными и равноценными ей людьми, заговорила очень серьезно и очень убежденно о людях и событиях, близких им, как и каждому сознательному человеку, обратилась к их совести и самосознанию. С необычайной яркостью, убедительностью и увлекательною страстностью Чарская каждой страницей своих превосходных книг будила в подростках бодрую жизнерадостную уверенность в том, что перед совестью и разумом человека нет разницы между ребенком и взрослыми, слабым и сильным, богатым и бедным, нет национальных преград и тщетны сословные неправые преимущества. Дети и подростки, по самому возрасту своему поставленные, особенно в дореволюционное время, в стесненное и подчиненное положение, не могли не отозваться, со свойственной им чуткостью, на эту пламенную проповедь человеческого достоинства, и, конечно, почему эти книги особенно нравились девочкам: равнозначительность их с представителями более сильного и грубого пола очень ярко демонстрируется Чарской.

Дети и подростки с горячим сочувствием усваивали светлую веру Чарской в наилучшие качества человека, хотя бы и задавленные неправильным воспитанием в семье и школе, рутиной школьного и житейского. Книги Чарской давали им часто возможность следить, как эти наилучшие и наиценнейшие в социальном отношении свойства под влиянием тяжелых потрясений освобождаются и показывают человека в новом, неожиданном свете, во весь рост освобожденной личности. Отзывчивые дети не могли не разделить восторга Чарской перед каждым доблестным и самоотверженным поступком, выводящим человека из свойственного ему эгоизма на путь бескорыстного служения коллективу.

Литературные достоинства книг Л. Чарской, не оцененные, к сожалению, русской критикой, очень велики. Русским художественным языком она владеет с уверенностью большого мастера, и надо обладать чрезмерно большой придирчивостью, чтобы выискать кое-где кое-какую сомнительную неправильность, которая, однако, для внимательного читателя всегда оправдывается эмоциональной насыщенностью ее стремительной речи. Можно даже удивляться тому, как мало заметно в ее книгах, что их писала женщина, столь энергичен и тверд ее стиль, совершенно чуждый свойственной почти всем писательницам нерешительной расплывчатости.

Построение ее рассказов превосходно. И в этом отношении Чарская отошла от разбросанности и неконструктивности большинства писательниц. Течение рассказа развивается естественно, живо, стремительно и не загромождено ничем лишним. Приемы торможения этого стремительного рассказа всегда художественно оправданы и целесообразны. Торможения описанием, воспоминанием, лирическим отступлением, психологическим анализом всегда очень скупы и кратки и даются в меру совершенной необходимости, с точным учетом внимания читателя. Торможения побочными эпизодами всегда совершенно необходимы для наилучшей подготовки внимания к заключительному эффекту того или иного приключения как части целого рассказа. К концу каждой книги приемы торможения, как уже ненужные, оставляются. Поэтому в книгах Чарской нет "пустых" мест, и у читателя, все равно юного или старого, не является соблазна пропускать страницы или строчки.

Чарская обладает большим умением изображать характеры людей и внешние их приметы. При этом она соблюдает истинно художественную экономию средств. Не расточая лишних слов, она заставляет отчетливо видеть, и каждое изображенное ею лицо с чрезвычайной силой врезается в память. И здесь, как в области языка в конструкции, она показала себя мастером исключительной силы и творческой напряженности.

По условиям дореволюционной цензуры и по требованию алчных до наживы эксплуататоров-издателей, Чарской приходилось иногда портить свои книги кое-какими патриотическими и шовинистическими ненужностями. Но ведь эти пятна легко отпадают, не на них шла к этим книгам юная отзывчивая читательская масса, не они заражали ее пафосом борьбы и освобождения. Показательна в этом отношении историческая повесть "Газават". Никакие пятна не могут при чтении этой книги затмить горячего сочувствия русских людей к маленьким кавказским народностям, героически боровшимся против царского военного могущества. Книги Чарской, что бы о них ни говорили критики, педагоги и родители, рождали в подростках высокие гражданские чувства и готовность их к приятию нового строя. Можно с большим убеждением сказать, что Чарская была одним из лучших предвестников надвигающейся революции. Книги Чарской, если бы они были разрешены к печатанию и распространению, были бы и теперь наилучшим чтением для подростков.

Понятно недоброжелательное отношение русской критики к Лидии Чарской. Уж слишком не подходила она к унылому, ноющему тону русской интеллигентской литературы. Чеховские настроения, упадочные фантазии, декадентские и футуристические странности, болезненные уклоны, свойственные дореволюционной буржуазии и интеллигенции, — от всего этого было далеко жизнерадостному, энергичному творчеству Чарской. Русская художественная литература на все лады тянула одну и ту же волынку: "Мы с тараканами", а Чарская уверенно говорила подросткам: "А мы хотим великих дел, подвигов, опасностей, катастроф во имя высшей социальной справедливости". Критика не поняла Чарскую, увидела в ней только восторженность, не угадала смысла этой восторженности и легкомысленно осудила одно из лучших явлений русской литературы.

Понятно такое отрицательное отношение педагогов и родителей к сочинениям Чарской. Каковы бы ни были убеждения взрослых людей в области социальных отношений и какие бы просвещенные и превосходные мысли ни высказывали они о детях, на деле почти всегда дети и взрослые — два лагеря, находящиеся или в открыто враждебных или, по меньшей мере, не вполне дружеских отношениях, и это было неоднократно показано Чарской. Взрослые, что бы они ни говорили о детях, про себя смотрят на детей как на существа подозрительные, нуждающиеся в воспитании, а нередко и в исправлении. Чарская имела большую дерзость сказать, что дети не нуждаются ни в воспитании, ни в исправлении от взрослых, что настоящее воспитание и, в случае надобности, исправление они получат в другом, более надежном месте, получат только в товарищеском единении. И еще большую дерзость — хотя, конечно, после Льва Толстого и не новую — учинила Чарская, показавши, как и сами взрослые воспитываются и исправляются детьми. Кроме благонравных и милых родителям и педагогам словечек вроде: "Прости, мамочка!" — эти взрослые люди могли вычитать у Чарской и такие словечки: "Прости, деточка!" — этих двух дерзостей педагоги и родители не могли и не могут простить Чарской.

А сами дети все это воспринимали, конечно, по милой наивности своей не как дерзости, а как высокую и житейскую правду. Ни лицемерию, ни хулиганству они у Чарской не учились» 11.

Письма Л. Чарской Ф. К. Сологубу

10.ХII.26 г.

Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.

Позвольте мне от всего сердца поблагодарить Вас за Ваше внимание ко мне, за Вашу заботу, за присланную мне с Верой Павловной помощь12..

Я до такой степени тронута и смущена ею, что не сумела выразить словами того чувства глубокой, искренней признательности, которое охватывает все мое существо. Большое, большое, сердечное Вам спасибо, глубокоуважаемый Федор Кузьмич!

Меня особенно тронуло то, что в настоящее время материальные обстоятельства даже такого большого, мирового писателя, каким являетесь Вы, не могут быть блестящими, и Вы урываете от себя, чтобы помочь нуждающемуся скромному товарищу по перу.

А кого так чтишь и любишь, чье перо, чей талант так страстно вдохновлял, направлял к творчеству, того так хочется видеть довольным, здоровым, счастливым и никогда не нуждающимся ни в чем, ни в чем.

Получив Ваш подарок, я в буквальном смысле этого слова ошалела. Думала ли я когда-нибудь, влюбленная в Ваш исключительный талант, черпавшая в нем свое вдохновение и не смевшая подумать даже о знакомстве с Вами — своим любимым автором, что получу от него поддержку в виде съестных припасов в самое тяжелое для меня время?

Спасибо Вам еще раз за все.

И за то, что дали возможность повидать Вас у Веры Павловны, и за то, что так сердечно отнеслись к моему наболевшему вопросу о персональной пенсии в связи с письмом к А. В. Л-му13.. Наверно, тогда у В. П., в субботу, я, по своей одичалости и застенчивости, наговорила того, что не следует, но прошу Вас верить мне, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, что я всегда искренна, пусть даже и во вред себе.

И в письме к Л-му осталась такою же, написала всю правду о себе. Если бы только он захотел меня понять.

Шлю Вам мой горячий привет с таким же пожеланием здоровья, благополучия, всего самого приятного и радостного.

С глубоким почтением и преданностью

Лидия Чарская 14

17.1.1927 г.

Глубокоуважаемый и горячо почитаемый Федор Кузьмич.

Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Вас за Вашу гениально-мудро-талантливую статью обо мне, переданную мне вчера В. П. Калицкой для прочтения. У меня не хватает слов, которыми я смогла бы выразить Вам мою искреннюю горячую благодарность.

Я прочла эти для меня ни с чем не сравнимые страницы несколько раз подряд, переписала их и опять читала без конца. Я — религиозный человек и от души говорю, как буду говорить до самого моего последнего вздоха: награди Вас Господь за все, за все, сделанное Вами для меня.

Я понимаю отлично, что, движимый великодушием и желанием спасти меня из когтей нужды, Вы Вашим великолепным пером умышленно сгустили краски и выделили мое скромное дарование. Но дай же Вам Бог всего лучшего за это. М. б., эти чудные строки ни с чем не сравнимого для меня, как и для целой громадной аудитории Ваших почитателей, дошли бы до сердца тех, от кого зависит мое благополучие.

Господи, я даже не верила своим глазам, читая Вашу чудесную статью обо мне, заживо замурованной и растерявшей за годы нужды и болезни все свои скромные ценности. Если бы статью обо мне написал кто-либо из обыкновенных писателей, даже крупных, клянусь Вам, я бы не была так счастлива.

Но написали Вы, тот, кому я обязана своими лучшими книгами, своим былым вдохновением, тою бессмертной красотой, которую Вы бросили в мою душу Вашими Навьими чарами, Мелким Бесом, Вашими классическими сказками, всем Вашим исключительным высокоталантливым творчеством, давшим Вам такое огромное, мировое имя.

Для меня, как и для большинства, Федор Сологуб — гений, наша гордость, наша слава. И я твердо верю в то, что Ваше невольное молчание, вынужденное, очень тяжелое для нас, разрешится в конце концов с такой потрясающей силой, с таким ослепительным блеском, которые поражают нас, Ваших читателей (а нам нет ни числа, ни счета!), как это было в эпоху Ваших несравненных периодов вдохновения.

Простите меня за то, что так смело пишу Вам, но дети и обреченные, говорят, должны говорить правду. Обладая детской, наивной душой и смертельным недугом, ведущим меня медленным, но верным шагом к могиле, я разрешила себе позволить эту радость сказать обожаемому автору то, что не решалась, не смела выразить, когда зачитывалась Вашими дивными книгами.

Сейчас у меня активный процесс в легких, из-за которого я не могу даже лично поблагодарить Вас за Вашу изумительную статью. Да и дикая застенчивость помешала бы мне сделать это. Верите ли, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, что горела от восторга и стыда, читая Ваши драгоценные для меня строки.

Вы поймете почему, Вы — насквозь видящий душу человека. Спасибо Вам бесконечное, никогда неиссякаемое в моей душе спасибо за то, что Вы дали мне этот сказочный, волшебный сон, эту ни с чем не сравнимую радость, такую блаженно-острую, такую прекрасную, врезающуюся ярким ослепительным светом в кошмарно-темный сумбур моих последних лет.

Всем моим существом желаю Вам здоровья, благополучия, счастья.

Всегда искренне преданная, признательная без конца и глубоко почитающая Вас

Лидия Чарская.

(на полях с правой стороны)

Если когда-нибудь напечатается что-нибудь из моих рукописей для подростков, с Вашего разрешения беру псевдоним Луначарская

2.VII.27.

Глубокоуважаемый и бесконечно дорогой нам Федор Кузьмич.

Вчера получила грустную для меня весть о Вашем недомогании и спешу выразить мое искреннее и глубокое сожаление по поводу Вашей болезни. Не сочтите меня неискренней и сентиментальной, глубокочтимый мною Федор Кузьмич, но я горячо молю Бога о Вашем скорейшем и полном выздоровлении. Сейчас, тоже больная (я вскоре после нашей встречи у В. П. Калицкой слегла с обычным активом в легких и пролежала до поздней весны) и только сейчас начала подкрепляться на чистом деревенском воздухе в глуши псковских лесов, куда попала благодаря О. И. Капица 15, устроившей мне при помощи друзей и читателей эту поездку.

Как я была бы счастлива, если бы знала, что Вы, глубокоуважаемый Федор Кузьмич, чувствуете себя лучше в данное время и отдыхаете в Вашем любимом Детском Селе (чуть-чуть не написала его по-прежнему). Я много, много думаю и говорю о Вас с мужем16, таким же горячим Вашим почитателем, оба мы от всей души желаем Вам поскорее поправляться и шлем наш искренний, горячий привет.

С глубоким почтением всегда признательная Вам

Лидия Чарская.

Письмо Ф. К. Сологуба Л. Чарской 29.VII.1927 г.

Глубокоуважаемая Лидия Алексеевна.

Я получил Ваше письмо от 2.VII с. г. и наконец собрался ответить Вам на него, равно как и на другое письмо, мною ранее от Вас полученное.

Мне хочется Вам сказать, что мой отзыв является вполне искренним и правдивым выражением моего мнения о Вас и Вашей литературной работе: именно Вы и есть такая писательница, о какой я говорю в своей статье, — прошу принять это без ограничения,

Благодарю Вас и Вашего мужа за теплые чувства симпатии ко мне и за заботу о состоянии моего здоровья. К сожалению, оно оставляет желать многого: до сих пор болезнь держит меня в постели и лишает возможности работать.

С дружеским приветом

Ф. Сологуб 17.

Когда эта статья была уже написана, произошла встреча, о которой невозможно не рассказать. Прочитав статью Льва Барона о его разысканиях, касающихся сына Чарской Георгия Чурилова, с нами захотели встретиться две женщины: у них были важные сведения о Чарской, вернее, о ее могиле. Уже теперь всем известно, что могила писательницы находится на Смоленском кладбище, неподалеку от часовни Ксении Блаженной. В предисловии к публикации воспоминаний Е. Полонской В. Бахтин указал на то, что Чарскую хоронил Литфонд. В это трудно было поверить: в 1937 году поставить на могиле отвергнутой властью писательницы большой ажурный посеребренный крест, соорудить прекрасную ограду, разместить медные дощечки с выгравированными ее стихами?.. Естественно, возникло убеждение, что эту последнюю дань писательнице отдали ее друзья, среди которых были Калицкая, Е. Данько, М. Зощенко, его жена, О. И. Капица. Так казалось нам.

И вот все оказывается совсем не так. По рассказам Клавдии Ефимовны Калабиной, она знает эту могилу с 1938 года. Там был только небольшой холмик, деревянный крест и скамеечка. На Смоленское кладбище Клавдия Ефимовна ходила часто, и пришлось ей быть там весной 1942 года. У могилы Чарской сидел мужчина, представительный, высокий, и, обнаружив рядом слушательницу, стал говорить о Чарской: какая она была женщина, какой чудный человек. Его удручало, что могила Л. А. Чарской без ограды. С человеком этим больше Клавдия Ефимовна не встречалась, но в 1943 году появилась ограда. Крест установлен после войны. Тогда чистили кладбище, и была там замечательная уборщица — Вера Ивановна. По ее просьбе подобранный где-то крест сбросили с машины около могилы Чарской и установили его. А позже и все остальное сделали: стол, и стихи на дощечках, но это уже было делом рук Елены Евгеньевны Меделяевой, второй нашей собеседницы. Она ненамного позже присоединилась к постоянным посетителям могилы Чарской, но свою прекрасную лепту внесла.

И еще одну историю рассказала Клавдия Ефимовна. В середине 60-х годов она встретилась на могиле Чарской с «чужой» по внешнему виду, женщиной. Это оказалась подруга Тани Суровой, жены Георгия Чурилова. Уже тогда, намного раньше, чем мы, Клавдия Ефимовна узнала из рассказа американки о судьбе сына Чарской, работавшего на КВЖД и умершего в Харбине. Вероятно, поэтому так откликнулись приятельницы на статью Льва Барона.

1. Чарская Л. Для чего я пишу // Задушевное слово (для старшего возраста). 1911 .№ 48. С. 757. 92

2. Полонская Е.Из литературных воспоминаний // Час пик. 1994. 21 сентября.

3. Барон Е. Потерянная страница //Вечерний Петербург.1995.17 апреля.

4. Чуковский К. Собр. соч. М., 1969. Т. 6. С. 155, 157.

5. Маршак С. Я. О большой литературе для маленьких // Маршак С. Я. Собр. соч. М, 1971. Т. 6. С. 198.

6. Инструкция библиотечной секции Отдела народного образования. О пересмотре каталогов и изъятии негодной литературы. М.1920.

7. Шкловский В. Княжна Джаваха // Звезда. 1933. № 3.

8. Полетика Н.П. Виденное и пережитое.Иерусалим 1982г.С.332-333

9. Калицкая Вера Павловна (1982-1951) — в первом браке Гриневская, жена А.Грина, принимала большое участие в судьбе Л.Чарской

10. Об этом подробно см.: Лица: Биографический альманах. М.;СПб.,1992.Т.1.С.193-197

11. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 571; в рукописи названия у статьи нет.

12. Речь идет о посылке с продуктами, переданной через Калицкую.

13. Речь идет об А.В.Луначарском

14. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 725; эти же сведения относятся к двум следующим письмам Чарской.

15.Капица Ольга Иеронимовна (1866-1937)— выдающийся знаток и исследователь детского фольклора, педагог, создатель уникальной научной библиотеки детской литературы при Педагогическом институте им. А. И. Герцена; мать академика Петра Капицы.

16. О своем втором муже Чарская рассказала Е. Полонской. «Немного стесняясь, Лидия Алексеевна призналась, что он моложе ее». Ему так нрави¬лись ее книги, что он нашел адрес писательницы через адресный стол и при¬шел к ней, «стал ходить постоянно, и они обвенчались». Муж Чарской был где-то мелким служащим, зарплата его была ничтожна, да и сам он тяжело болел. Однако из многих источников известно, что последние долгие годы Чарская была одна. Это подтверждается и воспоминанием жительницы Пе¬тербурга Нины Николаевны Сиверкиной. Они жили в одном доме и были знакомы. Сиверкина хорошо помнит, что в маленькой квартирке Чарской, кроме нее, никого не было. Помнит она и скромные похороны писательни¬цы. Нине Николаевне было тогда тринадцать лет, но память ее сохранила и внешность Чарской, и подробности ее жизни.

17. ИРЛИ. Архив Ф. К. Сологуба (Тетерникова). Ф. 289. Оп. 2. Ед. хр. 14.

.Нет их в журнале.

.Нет их в журнале.

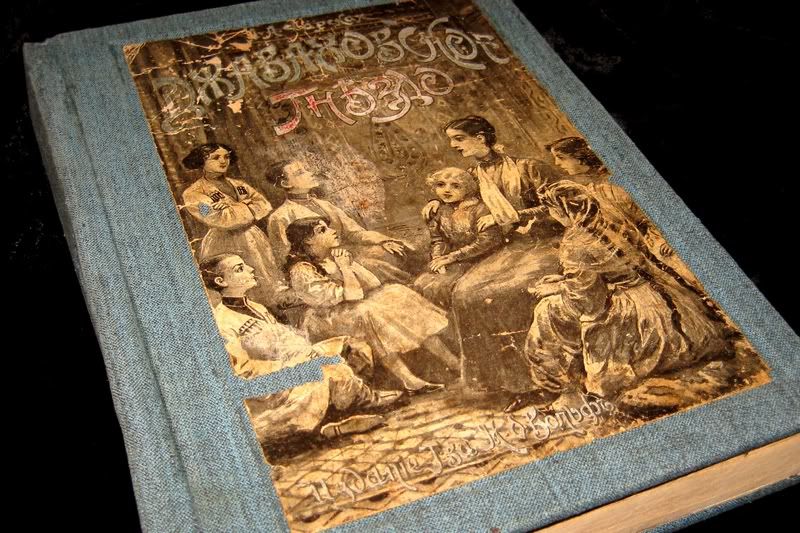

это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка,

это "Вторая Нина" издания 90-х. Первое - родная картинка,