«Если ты рожден без крыльев, то не мешай им вырасти».

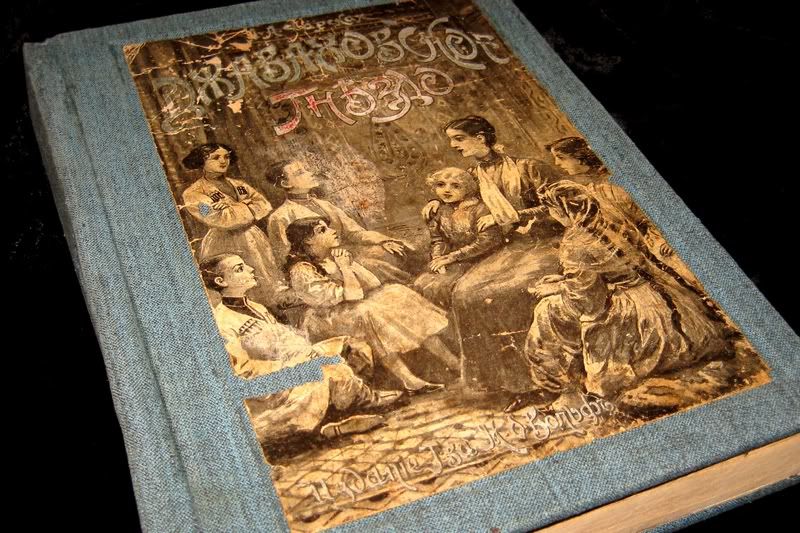

Повесть «На всю жизнь» — вторая часть автобиографической трилогии Л. А. Чарской, популярнейшей дореволюционной писательницы.

читать дальшеЕсли в первой части — в повести «За что?» — рассказывалось о детстве Лиды Воронской, то из этой книги читатель узнает о юности, о взрослении, о замужестве Лидии.

Начало самостоятельной жизни для русской девушки конца XIX века было непростым этапом. И причина этого не только эмоциональная или материальная, связанная с необходимостью получения средств к существованию. Даже те, для кого денежная проблема не имела решающего значения, вынуждены были задумываться о способах самоопределения и самовыражения в частной и общественной сферах.

С такими мыслями, в такой атмосфере переступила порог взрослой жизни наша героиня. Позади институтская жизнь, впереди — неизвестность, неопределённость, неясность. Эта книга завершается на драматической ноте, идиллия подходит к концу, на последних страницах явственен тревожащий мотив: «Что-то даст мне оно, это "вскоре", такое пленительное и жуткое... от которого не уклониться, не уйти!..»

«Гордая и смелая мечта» Лидии Воронской

Окончен институт. Отгремели звуки выпускного бала и напутственных речей. Отслужена последняя торжественная служба в институтской церкви Петра и Павла, Закончились наполненные драматическими событиями детство и отрочество Лидюши Воронской, о которых читатель смог узнать в первой части трилогии,читать дальше в повести «За что?» (издательство «Паломник», 2007). Предчувствие значимости всего этого в жизни выразилось и в том, что выпускницы воспринимают прощальную литургию как приобщение Святых Тайн в Великую субботу.

Начало самостоятельной жизни для русской девушки конца XIX века было непростым этапом. И причина тому не только эмоциональная или материальная, связанная с необходимостью получения средств к существованию. Даже те, для кого денежная проблема не имела решающего значения, вынуждены были задумываться о способах самоопределения и самовыражения в частной и общественной сферах.

Если в начале XIX века место женщины ограничивалось семейным кругом и в общем сводилось к роли супруги и матери, то в середине столетия ситуация значительно изменяется. Будоражащий общественное сознание «женский вопрос» отражал объективную и насущную потребность вовлечения женщин в общественную и культурную жизнь, предоставление им права на полноценное образование, на применение своих способностей в практической и творческой областях. «Тургеневские девушки» стремились вылететь из тихих «дворянских гнезд» в раскрывающийся под грохот паровых машин новый мир.

К концу столетия эти тенденции заметно усилились: большинство женщин не хотели, да и не могли замыкаться в семейном кругу. Так или иначе приходилось соприкасаться с социальными институтами, участвовать в общественном производстве. Эта объективная тенденция нередко сталкивалась с отстающими от неё консервативными взглядами. Вспомним хотя бы чеховских сестёр с их мучительным, почти истерическим рефреном «Надо работать!». Русский мир быстро стал наполняться не только курсистками, медичками, стенографистками, машинистками, телеграфистками и телефонными барышнями, но и выдающимися писательницами, поэтессами, художницами, общественными деятельницами.

В этой атмосфере и переступила порог взрослой жизни Лидия Воронская. Позади - институтская жизнь с её подчас весьма бурным, но налаженным ритмом. Впереди — неизвестность, неопределённость и неясность... Для большинства девушек той эпохи, особенно принадлежащих к дворянскому сословию, поиск своего собственного жизненного пути был весьма сложной задачей. Прежде всего — психологической. В обществе только начинали создаваться реальные механизмы, предоставлявшие женщине возможность получить образование, профессию, работу. Зачастую прекрасные

идеи оставались абстрактными, неоформленными побуждениями. Характерен в этом отношении диалог между мамой Нэлли и Лидией. На вопрос, в чём состоит идеал жизни падчерицы, та отвечает: «Не знаю, но мне кажется, что я не смогу довольствоваться обыденной, простой долей... какою живут все... Я должна сделать, исполнить что-то крупное, огромное, но что — я еще не знаю и сама». Стоит обратить внимание на автобиографичность трилогии Чарской. Конечно, Лидия Чарская и Лидюша Воронская — это не одно и то же. Природа литературного повествования, основанного даже на конкретных фактах, требует известной толики фантазии, додумывания того, что мы называем художественным вымыслом, Но описание внутреннего состояния своей героини, ее побуждений и мыслей не являются плодом воображения писательницы, некими отвлечёнными конструкциями. Текст выражает то, что было реально пережито, прочувствовано и продумано Чарской.

По выходе из Павловского института её судьба пошла казалось бы, по традиционной колее: Лидия Воронова быстро выходит замуж за офицера Бориса Чурилова. Есть основания полагать, что со стороны Лидии Алексеевны это были не всепоглощающая страсть, и не холодный расчёт, а, скорее, увлечение с некоей долей жалости. По весьма кратким сведениям жених представляется нам человеком романтического толка, но с несколько демонической, «печоринской» натурой. Трудно судить, было ли это действительным характером Чурилова или только маской, но на невесту, несомненно, могло производить достаточно сильное впечатление. Тем более что её молодая и творческая натура не была лишена - как мы видим из текста книги — романтической тяги ко всему необычному и странному. (Кстати, родителей Чарской, видимо, настораживал «печоринский акцент» жениха, и они не одобряли выбора Лидюши.)

Не стоит сбрасывать со счетов и культурный контекст того времени. Наряду с позитивистскими и материалистическими концепциями в литературе, живописи, архитектуре, музыке, моде нарастает волна позднего романтизма. В поэзии и прозе всё явственнее проявляется влияние символизма в изобразительном искусстве и зодчестве формируется стиль «модерн». При всём разнообразии стилевых и формальных тенденций объединяющим было внутреннее минорное настроение увядания, тоски, упадка, неясных, но грозных предчувствий. Недаром представителей этих движений нарекли декадентами. Понятно, что «печоринские» типажи были востребованы в такой атмосфере и оказывали сильное влияние на юные сердца. (Жёлчной карикатурой на подобный тип был образ Василия Солёного из пьесы А. П.Чехова «Три Сестры».) И не случайно упомянутый писательницей институтский словесник Чудицкий характеризуется как декламатор, «божественно читающий вслух лермонтовские поэмы».

Все эти предположения находят прямое подтверждение в книге. Романтизм с самого момента своего зарождения в конце XVIII века очень высоко оценивал культуру Средневековья с её иррационализмом, религиозной экзальтацией, культом чудесного и таинственного, с рыцарским поклонением Прекрасной Даме. Поэтому и семейная жизнь молодой четы облечена в некую готическую оболочку. Лидия именуется прекрасной принцессой Брандегильдой, Борис мнится благородным рыцарем Трумвилем, квартира в Царском Селе превращается в таинственный замок. По прошествии времени под его вображаемыми готическими сводами появляется и маленький принц. Несомненно, подобный романтический настрой влиял и на язык людей той эпохи, и иногда он кажется для современного слуха несколько экзальтированным и мелодраматичным. Но следует понимать, что это стиль эпохи, её лексический эквивалент, доносящий до нас аромат культуры последних десятилетий существования Российской империи. Можно предположить, что на первых порах «средневековая пьеса» молодых супругов была увлекательной куртуазной игрой, в которой находили выход и буйная фантазия Лидии, и романтический пафос Бориса. Возникшее пространство их совместной жизни наполнялось мечтами и фантазиями, образами и грёзами Что в значительной мере способствовало развитию заложенных в Чарской литературных и артистических способностей. Тяга к выражению чувств и переживаний в поэтической форме, обнаружившаяся ещё во время пребывания в институте, теперь приобретает черты глубокого увлечения. Постоянно пополняются две толстые тетради — одна с записками, другая со стихами. Лидия начинает серьёзно относиться к своему таланту, литературный труд постепенно превращается в насущную и осознанную внутреннюю потребность.

Хочется сказать несколько слов о языке произведений Лидии Чарской. Часто приходится слышать упреки, что в её текстах много сентиментальщины, пафоса, восторженности и даже слащавости, но об этом следует сказать подобнее. Каждая культурная эпоха вырабатывает свои литературные стилистики, которые в совокупности составляют общий «большой» художественный стиль эпохи. Однако каждая из этих стилистик заключает в себе свойства живой речи своего времени, а через это — формы восприятия мира, способы его осмысления и познания, присущие людям того или иного культурного периода. К примеру, читая «Повесть временных лет» мы как бы проникаем в мысли человека Древней Руси. Своеобразный язык Сумарокова и Радищева позволяет нам прикоснуться к мыслеформам русского ХVIII века. Книги Чернышевского, Тургенева и Достоевского доносят до нас звуки разночинного периода истории России. И здесь важны не только великие и знаменитые: литераторы среднего звена, нередко незаслуженно забываемые, вносили вклад в многосложную симфонию отечественной словесности. Нас не должны смущать присутствующие в этих произведениях странно звучащие, иногда сегодняшнему уху малопонятные слова и обороту. Для современников они были понятны и не странны! Более того, мы должны ценить эти особенности, потому что именно они позволяют глубже понять и осознать необычность и самобытность цивилизации нашей великой страны — России.

Всё сказанное полностью относится и к произведениям Лидии Чарской. Благодаря её перу сохранилась одна из стилистик родной речи конца XIX - начала XX века, одна из сторон русской культуры последних десятилетий существования Российской империи. И будем благодарны писательнице за этот бесценный дар.

Литературный талант как самой Лидии Чарской, так и двойника-героини сочетался с увлеченностью театром. Здесь стоит упомянуть о таком заметном культурном явлении в России того периода, каковым являлись любительские спектакли. Они были достаточно широко распространены в образованных слоях общества. Не только разночинцев и мелких дворян манила Мельпомена, но и в офицерских сообществах и даже императорских дворцах царило дилетантское увлечение сценой. Любительский театр отражал многие особенности русскoii культуры того времени: громадный пиетет к искусству, возросшее понимание ценности художественного слова, восприятие артиста (в самом широком понимании) как одного из важнейших действующих элементов культуры. В общем, любительский спектакль виделся не только развлечением, но и чем-то большим, важным, общественно полезным.

Поэтому неудивительно, что героиня Чарской так серьезно и ответственно относится к Участию в салонной пьесе «Из-за мышонка» (русское переложение французского оригинала «La Souriciere») которую готовят к постановке в офицерском собрании. И первый опыт игры не прошёл даром: Лидия почувствовала в себе дар драматической актрисы, манящую атмосферу театральных подмостков. Ей открылись таинство, магия театрального действа. «С той минуты, как ноги мои переступили порог сцены, какая-то волна, точно морской тёплый вал, накатилась на меня, с разбегу подняла меня на свой гребень и понесла, понесла и закрутила где-то в кипящем море иного бытия. Мой голос звучит уверенно, твёрдо. Мой смех весел и искренен. Движения мои свободны, точно крылья выросли у меня за спиною». Думается, что слова об ином бытии, о крыльях за спиной заставят читателя вспомнить о таком же восторженном восприятии театра, что было присуще героине знаменитой пьесы А. П. Чехова «Чайка» — Нине Заречной. Однако эти высокие переживания для Лидии значили и другое: открытие следственного актёрского таланта, предчувствие своей будущей судьбы, которая надолго будет связана с русским театром.

* * *

Православная Церковь в той или иной ипостаси является устойчивой частью «литературного ландшафта» книги. В начале повествования мы присутствуем на прощальном богослужении в институтской церкви Павловского женского института, где священник отец Василий читает напутственную проповедь юным выпускницам. Позже перед нами проходит сцена венчания Лидии с Борисом Чермиловым. В конце книги Чарская, описывая новое место своего жительства в Петербурге, не забывает упомянуть и лампаду в комнате маленького сына, и праздничный звон колоколов, и белую церковь с золотыми куполами. Однако наиболее проникновенна и красочна картина православной России конца XIX века в описании крестного хода в праздник Казанской Богоматери в Шлиссельбурге. Мы отчётливо видим и синий купол собора с разорванными белыми облаками над ним, и праздничную шумную толпу на улицах города, и полчища нищих, калек, убогих. «Кликуши выкрикивают на разные голоса, блаженные и слепые выпевают дрожащими голосами мольбы о подаянии». Мы слышим голос черного, худого монаха, высоким фальцетом рассказывающего народу о явлении чудотворной иконы — во время осады крепости шведскими войсками — в разломе крепостной стены. Вот показывается голова процессии. Читатель как бы воочию видит горящее на солнце золото икон, хоругвей, сверкающие ризы священнослужителей и белый клобук архиерея. И проплывающий надо всем образ Казанской Богородицы. Тонко и глубоко описывает писательница чувства, охватывающие Лидию Воронскую при приближении почитаемой святыни. «Вмиг голубой туман застилает от меня и головы народа, и золото икон и хоругвей, и блестящие ризы духовенства... и я вижу одни глаза... только глаза Светлой и Прекрасной Девы, затуманенные слезами... Что-то подкатывается к горлу, что-то душит... А глаза всё ближе, всё яснее... Кружится голова... Запах ладана туманит мысль... Я почти лишаюсь сознания от волнения, переполнившего всё моё существо».

Во время крестного хода совершается небольшое чудо: Варя исцеляется от долго её мучивших сильных головных болей. Чарская показывает две причины этого избавления. Прежде всего — искренняя вера Варвары в заступничество и помощь Пресвятой Богородицы. А также сила христианкой молитвы о ближнем — ведь и Лида молила Матерь Божию о помощи Варе. Воистину, по вере дается человеку!

При всём многообразии сюжетных линий основная тема книги «процесс перехода от одного возрастного состояния к другому, превращение юной девушки, почти ещё ребенка в молодую женщину, уже не отгороженную любовью и заботами близких от взрослой жизни.

По окончании института, как мы видим, Лидия Воронская ещё остаётся подросшим, но всё же ребёнком. Она всё так же по-детски бойка, непоседлива, любопытна. Не исчезла и склонность к озорству и всякого рода эскападам: то она пляской трепака нарушает чинную атмосферу званого вечера, то в ночь под Иванов день с подругами отправляется на кладбище рвать травы для гадания или до полусмерти пугает девиц английского семейства Вильканг, отправившихся в лес на пикник.

Однако одновременно происходят события, порой весьма драматичные и даже трагические, которые, несомненно, оказывают сильное воздействие на психологию девочки. Не детским, а уже созревающим умом она постигает наличие в жизни боли, страдания и смерти. Она видит, как страдает дворовый мальчишка Лёвка, как гибнет, спасая пассажиров тонущего на Ладоге корабля, её старший друг Большой Джон, она скорбит безмерно об ушедших в мир иной любимых тётушках. Даже «фоновое», но, очевидно, тревожащее присутствие в тексте безымянных шлиссельбургских ссыльных свидетельствует о появлении в Лидиной душе ощущений неблагополучия окружающего мира.

Пробуждение её «внутреннего человека» выражается и в более серьёзном отношении к своему таланту, в стремлении более чётко определить область его применения. И, наконец, к ней приходит любовь, которая

знаменует окончательное расставание с детством, с теми невинными радостями и печалями, о которых со вздохом потом вспоминается во взрослой жизни.

Выйдя замуж, родив ребёнка, Лидия начинает постигать ещё одну сторону жизни: понимание ответственности за себя, за своих любимых и близких, за выбор путей и дорог своей судьбы.

* * *

Завершается книга на драматической ноте. Не только внешние обстоятельства, но и логика внутреннего развития подсказывают нашей героине, что необходимо сделать решительный шаг. Идиллия подходит к концу. Муж далеко — в Восточной Сибири. Отец, при всей его любви к Лидюше, сам обременён семейством и вряд ли — при всём желании — сможет материально поддерживать дочь и внука. Да и что-то внутри молодой женщины говорит ей, что самой нужно искать собственный путь в этой земной жизни, обретать самостоятельность, воплотить данные ей способности и таланты.

Героиня выбирает сцену, расстаётся с привычной уютной жизнью, с родным и милым окружением, прощается с Царским Селом и переезжает в Петербург. Однако ничего ещё не ясно, всё ещё зыбко и неопределённо, впереди — неизвестность. Потому-то явственно и звучит на последних страницах книги тревожный мотив: «Что-то даст мне оно, это "вскоре", такое пленительное и жуткое, такое роковое и страшное, от которого не уклониться уже, не уйти!..»

Елена Трофимова

читать дальшеЕсли в первой части — в повести «За что?» — рассказывалось о детстве Лиды Воронской, то из этой книги читатель узнает о юности, о взрослении, о замужестве Лидии.

Начало самостоятельной жизни для русской девушки конца XIX века было непростым этапом. И причина этого не только эмоциональная или материальная, связанная с необходимостью получения средств к существованию. Даже те, для кого денежная проблема не имела решающего значения, вынуждены были задумываться о способах самоопределения и самовыражения в частной и общественной сферах.

С такими мыслями, в такой атмосфере переступила порог взрослой жизни наша героиня. Позади институтская жизнь, впереди — неизвестность, неопределённость, неясность. Эта книга завершается на драматической ноте, идиллия подходит к концу, на последних страницах явственен тревожащий мотив: «Что-то даст мне оно, это "вскоре", такое пленительное и жуткое... от которого не уклониться, не уйти!..»

«Гордая и смелая мечта» Лидии Воронской

Окончен институт. Отгремели звуки выпускного бала и напутственных речей. Отслужена последняя торжественная служба в институтской церкви Петра и Павла, Закончились наполненные драматическими событиями детство и отрочество Лидюши Воронской, о которых читатель смог узнать в первой части трилогии,читать дальше в повести «За что?» (издательство «Паломник», 2007). Предчувствие значимости всего этого в жизни выразилось и в том, что выпускницы воспринимают прощальную литургию как приобщение Святых Тайн в Великую субботу.

Начало самостоятельной жизни для русской девушки конца XIX века было непростым этапом. И причина тому не только эмоциональная или материальная, связанная с необходимостью получения средств к существованию. Даже те, для кого денежная проблема не имела решающего значения, вынуждены были задумываться о способах самоопределения и самовыражения в частной и общественной сферах.

Если в начале XIX века место женщины ограничивалось семейным кругом и в общем сводилось к роли супруги и матери, то в середине столетия ситуация значительно изменяется. Будоражащий общественное сознание «женский вопрос» отражал объективную и насущную потребность вовлечения женщин в общественную и культурную жизнь, предоставление им права на полноценное образование, на применение своих способностей в практической и творческой областях. «Тургеневские девушки» стремились вылететь из тихих «дворянских гнезд» в раскрывающийся под грохот паровых машин новый мир.

К концу столетия эти тенденции заметно усилились: большинство женщин не хотели, да и не могли замыкаться в семейном кругу. Так или иначе приходилось соприкасаться с социальными институтами, участвовать в общественном производстве. Эта объективная тенденция нередко сталкивалась с отстающими от неё консервативными взглядами. Вспомним хотя бы чеховских сестёр с их мучительным, почти истерическим рефреном «Надо работать!». Русский мир быстро стал наполняться не только курсистками, медичками, стенографистками, машинистками, телеграфистками и телефонными барышнями, но и выдающимися писательницами, поэтессами, художницами, общественными деятельницами.

В этой атмосфере и переступила порог взрослой жизни Лидия Воронская. Позади - институтская жизнь с её подчас весьма бурным, но налаженным ритмом. Впереди — неизвестность, неопределённость и неясность... Для большинства девушек той эпохи, особенно принадлежащих к дворянскому сословию, поиск своего собственного жизненного пути был весьма сложной задачей. Прежде всего — психологической. В обществе только начинали создаваться реальные механизмы, предоставлявшие женщине возможность получить образование, профессию, работу. Зачастую прекрасные

идеи оставались абстрактными, неоформленными побуждениями. Характерен в этом отношении диалог между мамой Нэлли и Лидией. На вопрос, в чём состоит идеал жизни падчерицы, та отвечает: «Не знаю, но мне кажется, что я не смогу довольствоваться обыденной, простой долей... какою живут все... Я должна сделать, исполнить что-то крупное, огромное, но что — я еще не знаю и сама». Стоит обратить внимание на автобиографичность трилогии Чарской. Конечно, Лидия Чарская и Лидюша Воронская — это не одно и то же. Природа литературного повествования, основанного даже на конкретных фактах, требует известной толики фантазии, додумывания того, что мы называем художественным вымыслом, Но описание внутреннего состояния своей героини, ее побуждений и мыслей не являются плодом воображения писательницы, некими отвлечёнными конструкциями. Текст выражает то, что было реально пережито, прочувствовано и продумано Чарской.

По выходе из Павловского института её судьба пошла казалось бы, по традиционной колее: Лидия Воронова быстро выходит замуж за офицера Бориса Чурилова. Есть основания полагать, что со стороны Лидии Алексеевны это были не всепоглощающая страсть, и не холодный расчёт, а, скорее, увлечение с некоей долей жалости. По весьма кратким сведениям жених представляется нам человеком романтического толка, но с несколько демонической, «печоринской» натурой. Трудно судить, было ли это действительным характером Чурилова или только маской, но на невесту, несомненно, могло производить достаточно сильное впечатление. Тем более что её молодая и творческая натура не была лишена - как мы видим из текста книги — романтической тяги ко всему необычному и странному. (Кстати, родителей Чарской, видимо, настораживал «печоринский акцент» жениха, и они не одобряли выбора Лидюши.)

Не стоит сбрасывать со счетов и культурный контекст того времени. Наряду с позитивистскими и материалистическими концепциями в литературе, живописи, архитектуре, музыке, моде нарастает волна позднего романтизма. В поэзии и прозе всё явственнее проявляется влияние символизма в изобразительном искусстве и зодчестве формируется стиль «модерн». При всём разнообразии стилевых и формальных тенденций объединяющим было внутреннее минорное настроение увядания, тоски, упадка, неясных, но грозных предчувствий. Недаром представителей этих движений нарекли декадентами. Понятно, что «печоринские» типажи были востребованы в такой атмосфере и оказывали сильное влияние на юные сердца. (Жёлчной карикатурой на подобный тип был образ Василия Солёного из пьесы А. П.Чехова «Три Сестры».) И не случайно упомянутый писательницей институтский словесник Чудицкий характеризуется как декламатор, «божественно читающий вслух лермонтовские поэмы».

Все эти предположения находят прямое подтверждение в книге. Романтизм с самого момента своего зарождения в конце XVIII века очень высоко оценивал культуру Средневековья с её иррационализмом, религиозной экзальтацией, культом чудесного и таинственного, с рыцарским поклонением Прекрасной Даме. Поэтому и семейная жизнь молодой четы облечена в некую готическую оболочку. Лидия именуется прекрасной принцессой Брандегильдой, Борис мнится благородным рыцарем Трумвилем, квартира в Царском Селе превращается в таинственный замок. По прошествии времени под его вображаемыми готическими сводами появляется и маленький принц. Несомненно, подобный романтический настрой влиял и на язык людей той эпохи, и иногда он кажется для современного слуха несколько экзальтированным и мелодраматичным. Но следует понимать, что это стиль эпохи, её лексический эквивалент, доносящий до нас аромат культуры последних десятилетий существования Российской империи. Можно предположить, что на первых порах «средневековая пьеса» молодых супругов была увлекательной куртуазной игрой, в которой находили выход и буйная фантазия Лидии, и романтический пафос Бориса. Возникшее пространство их совместной жизни наполнялось мечтами и фантазиями, образами и грёзами Что в значительной мере способствовало развитию заложенных в Чарской литературных и артистических способностей. Тяга к выражению чувств и переживаний в поэтической форме, обнаружившаяся ещё во время пребывания в институте, теперь приобретает черты глубокого увлечения. Постоянно пополняются две толстые тетради — одна с записками, другая со стихами. Лидия начинает серьёзно относиться к своему таланту, литературный труд постепенно превращается в насущную и осознанную внутреннюю потребность.

Хочется сказать несколько слов о языке произведений Лидии Чарской. Часто приходится слышать упреки, что в её текстах много сентиментальщины, пафоса, восторженности и даже слащавости, но об этом следует сказать подобнее. Каждая культурная эпоха вырабатывает свои литературные стилистики, которые в совокупности составляют общий «большой» художественный стиль эпохи. Однако каждая из этих стилистик заключает в себе свойства живой речи своего времени, а через это — формы восприятия мира, способы его осмысления и познания, присущие людям того или иного культурного периода. К примеру, читая «Повесть временных лет» мы как бы проникаем в мысли человека Древней Руси. Своеобразный язык Сумарокова и Радищева позволяет нам прикоснуться к мыслеформам русского ХVIII века. Книги Чернышевского, Тургенева и Достоевского доносят до нас звуки разночинного периода истории России. И здесь важны не только великие и знаменитые: литераторы среднего звена, нередко незаслуженно забываемые, вносили вклад в многосложную симфонию отечественной словесности. Нас не должны смущать присутствующие в этих произведениях странно звучащие, иногда сегодняшнему уху малопонятные слова и обороту. Для современников они были понятны и не странны! Более того, мы должны ценить эти особенности, потому что именно они позволяют глубже понять и осознать необычность и самобытность цивилизации нашей великой страны — России.

Всё сказанное полностью относится и к произведениям Лидии Чарской. Благодаря её перу сохранилась одна из стилистик родной речи конца XIX - начала XX века, одна из сторон русской культуры последних десятилетий существования Российской империи. И будем благодарны писательнице за этот бесценный дар.

Литературный талант как самой Лидии Чарской, так и двойника-героини сочетался с увлеченностью театром. Здесь стоит упомянуть о таком заметном культурном явлении в России того периода, каковым являлись любительские спектакли. Они были достаточно широко распространены в образованных слоях общества. Не только разночинцев и мелких дворян манила Мельпомена, но и в офицерских сообществах и даже императорских дворцах царило дилетантское увлечение сценой. Любительский театр отражал многие особенности русскoii культуры того времени: громадный пиетет к искусству, возросшее понимание ценности художественного слова, восприятие артиста (в самом широком понимании) как одного из важнейших действующих элементов культуры. В общем, любительский спектакль виделся не только развлечением, но и чем-то большим, важным, общественно полезным.

Поэтому неудивительно, что героиня Чарской так серьезно и ответственно относится к Участию в салонной пьесе «Из-за мышонка» (русское переложение французского оригинала «La Souriciere») которую готовят к постановке в офицерском собрании. И первый опыт игры не прошёл даром: Лидия почувствовала в себе дар драматической актрисы, манящую атмосферу театральных подмостков. Ей открылись таинство, магия театрального действа. «С той минуты, как ноги мои переступили порог сцены, какая-то волна, точно морской тёплый вал, накатилась на меня, с разбегу подняла меня на свой гребень и понесла, понесла и закрутила где-то в кипящем море иного бытия. Мой голос звучит уверенно, твёрдо. Мой смех весел и искренен. Движения мои свободны, точно крылья выросли у меня за спиною». Думается, что слова об ином бытии, о крыльях за спиной заставят читателя вспомнить о таком же восторженном восприятии театра, что было присуще героине знаменитой пьесы А. П. Чехова «Чайка» — Нине Заречной. Однако эти высокие переживания для Лидии значили и другое: открытие следственного актёрского таланта, предчувствие своей будущей судьбы, которая надолго будет связана с русским театром.

* * *

Православная Церковь в той или иной ипостаси является устойчивой частью «литературного ландшафта» книги. В начале повествования мы присутствуем на прощальном богослужении в институтской церкви Павловского женского института, где священник отец Василий читает напутственную проповедь юным выпускницам. Позже перед нами проходит сцена венчания Лидии с Борисом Чермиловым. В конце книги Чарская, описывая новое место своего жительства в Петербурге, не забывает упомянуть и лампаду в комнате маленького сына, и праздничный звон колоколов, и белую церковь с золотыми куполами. Однако наиболее проникновенна и красочна картина православной России конца XIX века в описании крестного хода в праздник Казанской Богоматери в Шлиссельбурге. Мы отчётливо видим и синий купол собора с разорванными белыми облаками над ним, и праздничную шумную толпу на улицах города, и полчища нищих, калек, убогих. «Кликуши выкрикивают на разные голоса, блаженные и слепые выпевают дрожащими голосами мольбы о подаянии». Мы слышим голос черного, худого монаха, высоким фальцетом рассказывающего народу о явлении чудотворной иконы — во время осады крепости шведскими войсками — в разломе крепостной стены. Вот показывается голова процессии. Читатель как бы воочию видит горящее на солнце золото икон, хоругвей, сверкающие ризы священнослужителей и белый клобук архиерея. И проплывающий надо всем образ Казанской Богородицы. Тонко и глубоко описывает писательница чувства, охватывающие Лидию Воронскую при приближении почитаемой святыни. «Вмиг голубой туман застилает от меня и головы народа, и золото икон и хоругвей, и блестящие ризы духовенства... и я вижу одни глаза... только глаза Светлой и Прекрасной Девы, затуманенные слезами... Что-то подкатывается к горлу, что-то душит... А глаза всё ближе, всё яснее... Кружится голова... Запах ладана туманит мысль... Я почти лишаюсь сознания от волнения, переполнившего всё моё существо».

Во время крестного хода совершается небольшое чудо: Варя исцеляется от долго её мучивших сильных головных болей. Чарская показывает две причины этого избавления. Прежде всего — искренняя вера Варвары в заступничество и помощь Пресвятой Богородицы. А также сила христианкой молитвы о ближнем — ведь и Лида молила Матерь Божию о помощи Варе. Воистину, по вере дается человеку!

При всём многообразии сюжетных линий основная тема книги «процесс перехода от одного возрастного состояния к другому, превращение юной девушки, почти ещё ребенка в молодую женщину, уже не отгороженную любовью и заботами близких от взрослой жизни.

По окончании института, как мы видим, Лидия Воронская ещё остаётся подросшим, но всё же ребёнком. Она всё так же по-детски бойка, непоседлива, любопытна. Не исчезла и склонность к озорству и всякого рода эскападам: то она пляской трепака нарушает чинную атмосферу званого вечера, то в ночь под Иванов день с подругами отправляется на кладбище рвать травы для гадания или до полусмерти пугает девиц английского семейства Вильканг, отправившихся в лес на пикник.

Однако одновременно происходят события, порой весьма драматичные и даже трагические, которые, несомненно, оказывают сильное воздействие на психологию девочки. Не детским, а уже созревающим умом она постигает наличие в жизни боли, страдания и смерти. Она видит, как страдает дворовый мальчишка Лёвка, как гибнет, спасая пассажиров тонущего на Ладоге корабля, её старший друг Большой Джон, она скорбит безмерно об ушедших в мир иной любимых тётушках. Даже «фоновое», но, очевидно, тревожащее присутствие в тексте безымянных шлиссельбургских ссыльных свидетельствует о появлении в Лидиной душе ощущений неблагополучия окружающего мира.

Пробуждение её «внутреннего человека» выражается и в более серьёзном отношении к своему таланту, в стремлении более чётко определить область его применения. И, наконец, к ней приходит любовь, которая

знаменует окончательное расставание с детством, с теми невинными радостями и печалями, о которых со вздохом потом вспоминается во взрослой жизни.

Выйдя замуж, родив ребёнка, Лидия начинает постигать ещё одну сторону жизни: понимание ответственности за себя, за своих любимых и близких, за выбор путей и дорог своей судьбы.

* * *

Завершается книга на драматической ноте. Не только внешние обстоятельства, но и логика внутреннего развития подсказывают нашей героине, что необходимо сделать решительный шаг. Идиллия подходит к концу. Муж далеко — в Восточной Сибири. Отец, при всей его любви к Лидюше, сам обременён семейством и вряд ли — при всём желании — сможет материально поддерживать дочь и внука. Да и что-то внутри молодой женщины говорит ей, что самой нужно искать собственный путь в этой земной жизни, обретать самостоятельность, воплотить данные ей способности и таланты.

Героиня выбирает сцену, расстаётся с привычной уютной жизнью, с родным и милым окружением, прощается с Царским Селом и переезжает в Петербург. Однако ничего ещё не ясно, всё ещё зыбко и неопределённо, впереди — неизвестность. Потому-то явственно и звучит на последних страницах книги тревожный мотив: «Что-то даст мне оно, это "вскоре", такое пленительное и жуткое, такое роковое и страшное, от которого не уклониться уже, не уйти!..»

Елена Трофимова

@темы: статьи, творчество, Чарская, биография

.Нет их в журнале.

.Нет их в журнале.