Хочу рассказать немного о книге, с которой познакомилась совершенно случайно – повести "Без корiння" ("Без корней") авторства Наталены Королевой (1888-1966), женщины с удивительной биографией: польской графини по отцу, испанской аристократки по матери, историка, археолога, театральной актрисы, оперной певицы, художницы, во время Первой мировой войны – сестры милосердия, за отвагу награжденной Георгиевским крестом, затем – учительницы, переводчицы и, конечно, писательницы.

А до всего этого в ее жизни были монастырский пансион во Франции и Киевский институт благородных девиц, куда пришлось перейти по настоянию мачехи. "Без корiння" – своего рода воспоминания о двух годах (по другим данным – одном годе), проведенных в институте. Главную героиню здесь зовут Ноэль де Лячерда и Медина-Чели (фамилия матери Королевой), но в остальном повествование автобиографично: у Ноэль та же история и то же окружение, что были у Наталены.

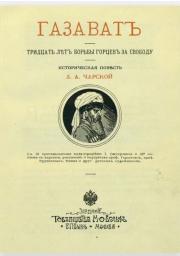

Институтка Наталена Дунин-Борковская (девичья фамилия писательницы) и обложка третьего издания "Без корiння", выпущенного в 1968 году в Америке

Сразу скажу, что определенные моменты вызывают как минимум недоумение – например, напутствие графа, отца Ноэль, о чистоте крови (в произведении 1936 года!) или учитель, подбирающий учениц не по таланту или прилежанию, а по "правильной" фамилии. Но очень любопытно сравнить картины институтского быта с тем, что описано у других авторов. Вот некоторые детали, которые мне показались примечательными:

- наряду с немецким и французским изучался английский язык.

- об институтском языке: классных дам называют не только "синявками", но и "синицами", учениц младшего класса – и "седьмушками", и "семачками", институтская прислуга носит прозвище "кариатиды", а ламповщик – "Танатос". Некоторые слова позаимствованы из латыни, то ли напрямую, то ли через польский, например, лазарет называют инфирмарием, а служанок в бане – бальнеарами.

- почти не упоминается знаменитое "обожание" учителей и подруг – возможно, потому что речь идет о выпускном классе, а возможно, к 1906 году (ориентировочное время действия) этот обычай уже начал уходить в прошлое.

- в институте существовал так называемый "индекс" – официальный список запрещенных для воспитанниц произведений, наряду с книгами туда входили также романсы и песни.

- в последней главе раскрывается такая подробность институтского досуга: по окончании курса выпускницы не уезжают домой до тех пор, пока не будут улажены все формальности. Занятий в эти дни уже нет, вместо них устраиваются экскурсии по киевским святым местам. В одном из монастырей институтки встречают группу епархиалок и с удивлением замечают, что на тех точно такая же форма, но вишневого цвета. Устраивается общий обед, где девушек рассаживают так, чтобы воспитанницы разных заведений могли познакомиться и поговорить друг с другом.

На русском языке повесть, насколько мне известно, не выходила никогда. Привожу здесь перевод отдельных отрывков (полностью в оригинале – на украинском – ее можно прочитать, например, здесь).

читать дальше

Вот несколько портретов одноклассниц Ноэль:

читать дальше

– Где же циркуль? – кричит уже со стула стройная, как тополь, Катя. – "Светлейшая", подай его сюда!

Красивая серебристая блондинка княжна Каратова протягивает Кате нужное орудие – большой деревянный циркуль, которым чертят геометрические фигуры на классной доске. Каратова не обижается, когда ее называют "светлейшей": у нее действительно самые светлые волосы в целом институте. Свое прозвище она принимает как комплимент, не обращая внимания на иронию над ее титулом – также единственным на весь институт, ведь Каратова из рода бывших грузинских властителей и по-русски зовется "светлейшая княжна".

***

Помимо всего прочего, Ноэль очень мешало сблизиться с подругами незнание русского языка. А тех, что "думали" по-французски, во всем классе, кроме нее, было только три: кавказская княжна Каратова и две украинки – Марина Данильчук (ее мать была француженка) и Маюша Тарновская, потомок известного украинского рода. Однако и они не отвечали характеру Ноэль. Княжна – прелестная, как тонкая английская гравюра, обожала собственную красоту, свой титул "светлейшей" и словно жила в своем собственном мирке, целиком отрезанном от мира внешнего. Марина, скромная, тихая, опрятно-хорошенькая французская "агнесса" с мелкими чертами лица, не имела ни собственного взгляда ни на что, ни какого-то определенного желания. Это была типичная "благовоспитанная барышня", которая только и умеет, что приятно улыбаться, слушать старших и соглашаться с общим мнением.

Маюша же, умная, развитая, с острым и довольно злым языком, умышленно подчеркивала, что она некрасива, заставляя других сочувствовать ей. Было видно, впрочем, что эта психологическая игра мало радовала бедную девушку. День ото дня она становилась все более язвительной, раздражительной и часто даже смеялась над самой собой. И все же Маюша была одной из ближайших подруг Ноэль.

Кроме того, что они говорили на одном языке, сближало их и другое обстоятельство. Маюша была "шифристка", то есть воспитанница, отмеченная за успехи в науках, а кроме того, и лучшая математичка в целом классе. Ноэль, в свою очередь, никак не могла справиться с русскими математическими терминами. Когда она в первый раз вышла к доске, учитель математики слушал ее ответ с большим удивлением, а потом не выдержал и расхохотался:

– Простите, мадемуазель. Я сначала думал, что вы ничего не понимаете, теперь же признаюсь вам прямо: ничего не понимаю я.

Необходимо было как-то найти общий язык, и на помощь пришла Маюша, взявшаяся переводить для Ноэль французские термины на русский.

***

Учительницам “эстетики” дали в помощь самых способных к этой работе девушек. Безуспешно пытались уговорить дочь известного на всю Российскую империю художника М. В. Нестерова... Ольга Нестерова была исключительно красивая, высокая, стройная девушка, с огромными черными глазами на жемчужно-бледном лице. Она почти всегда была моделью для своего отца, писавшего с нее ангелов, св. Екатерину, св. Варвару, св. Нину, героиню знаменитого "Великого пострига" и т.д. Увы, на этом и заканчивалась связь Ольги с искусством, ведь краски, кисти, все, что имело отношение к рисованию и живописи, она ненавидела всем сердцем и слышать не желала о том, чтобы заняться художеством самой. Причины тому не мог понять никто – ни учителя, ни институтки, разве что единственная "подруга" – если бы Ольга снизошла до того, чтобы с ней дружить! – Лара Ходоровская. Это была дочь профессора музыки, известного концертирующего пианиста. Киевляне любили Ходоровского, некоторые почитали его, как и он сам себя, за выдающегося композитора. Лара же, когда была вынуждена идти на отцовский концерт (обычно в праздничные дни), соглашалась на это только за "взятку", то есть какой-нибудь ценный подарок. По музыке она была, кажется, последней в целом институте.

***

Была ли она виновна или нет?

Сердце клокотало: оно еще не остыло, и невозможно было думать спокойно. Перед глазами еще стояли колючие, враждебные взгляды подруг, в один миг предавших ее. Большой обиды на Варю Ноэль не чувствовала: та была совсем чудачка. Никто не знал, действительно ли она такой наивный ребенок – по выражению мадам Рапне, “dans la lune” (на луне) – или только притворяется. Варя знала, что ее должны держать в институте семь лет, независимо от успехов в науках. Матери у нее не было, а отец, директор мужской гимназии где-то в средней России, не хотел, чтобы дочь росла в окружении одних мальчиков (кроме Вари он имел еще трех сыновей). Оттого-то и отдал он ее в лучший институт, прося лишь об одном: воспитать девочку среди подруг.

Варя это знала и потому особенно не пыталась набираться мудрости. Она была убеждена, что "всякие науки созданы для муки", и почти любой ее ответ в классе превращался в сплошной, долго памятный всем анекдот. Так, например, она с лёгкостью переселяла древних греков из дорийских времен в исторические, а в Англии нашла короля "Иоанна Безработного". На это класс взорвался смехом, а учитель запротестовал:

– Бог с вами, госпожа Шейковская! Ведь это вам не повар, а король, и на работу наниматься ему без надобности. Вы, верно, хотели сказать "Безземельный"?

Но Варя была глуха к любым замечаниям: все связанное с наукой было ей безразлично. Из книг она признавала разве что "Домби и сын" – но и ту читала строго с пяти до шести часов после обеда, закусывая мягкий юмор Диккенса шоколадом. Близких подруг у Вари не было, и она разговаривала по душам только со своим дневником. На первой его странице было нарисовано сердце, расчерченное на множество клеток. В каждой клетке красовалось имя того, кого любила в данный момент Варя. Среди прочих здесь были Диккенс, Надсон, романс "Под душистою веткой сирени", шоколад "Миньон", Оля Хоменко, Дагмар Дегнер и еще несколько институток. Иногда, поссорившись, например, с Хоменко, Варя стирала ее имя резинкой, а вместо него вписывала имя той девочки, с которой Хоменко больше всего враждовала. Такова была Варя. Неудивительно, что она сделалась доносчицей и передавала начальству размолвки, происходившие между подругами. Но остальные…

Немного об институтской форме:

читать дальше

Энергичная, стриженая после недавно перенесенного тифа Надя выкрикивала номера плащей с пелеринками, прозванных "ливреями", и круглых шапочек – "арестантских беретов", раздавая их подругам. Наконец весь класс, шаркая галошами, длинной "гусеницей" выдвинулся из институтских ворот.

***

На прогулку ходили в другом порядке, нежели в институтских стенах: там первыми шли меньшие по росту, а на улице, напротив, впереди становились самые высокие девушки, и с ними рядом шла классная дама. Заканчивалась процессия двумя "кариатидами" в бело-синих сарпинковых платьях, в белых передниках, черных коротких жакетах и черных шерстяных платках. За ними – на шесть шагов от них, то есть на том же расстоянии, что сами "кариатиды" от институток, – выступал младший швейцар – Жозеф, не в парадной, а в черной, будничной ливрее.

***

И они нетерпеливо ждали и пылко верили, что за пределами несносного института исполнятся все мечты и все, что пока может лишь сниться. Только бы дождаться выпуска! Сдать экзамены, сбросить осточертевшее зеленое камлотовое платье, твердое, как жесть, и переодеться в свое, белое или нежно-розовое, мягкое, благоухающее "собственными" духами и родным домом, – милый, приятный аромат, словно вновь обретенный после семилетнего изгнания рай…

***

Известное дело, “что русскому хорошо, то немцу смерть”. Но ведь верно и обратное. Посмотрите сами… – и врач принялся перечислять характерные особенности институтской жизни. Вспомнил одежду: тяжелые камлотовые платья с таким декольте, что из него должны выступать плечи на два сантиметра, – прикрыты же они только батистовой пелеринкой. Между тем в классах на каждом уроке открываются все окна, независимо от того, сколько на улице градусов мороза. То и дело проветривают и другие помещения, в том числе спальни, которые потом никак нельзя обогреть. Вероятно, все это было бы хорошо для Франции, особенно для более теплых ее краев.

***

Зеленое платье, белую пелеринку, прюнелевые ботинки институтки сбросили навсегда, безвозвратно. Одетые в элегантные визитные туалеты, в сопровождении родителей одна за другой выходили они из институтского вестибюля. Все вздыхали довольно, будто покидали не alma mater, а тюрьму для малолетних.

О питании институток:

читать дальше

Жизнь – это же полное радости будущее… Без скучных лекций, без назойливых, ни на миг не умолкающих классных дам, без неизбежного паштета из печени каждый четверг, без черно-гнедого киселя каждую пятницу…

***

В эту тайну были посвящены только два человека на весь институт. Первый – так называемый "солдат", старый военный инвалид, настоящее имя которого было известно одному Господу Богу. Его скромная обязанность заключалась в растопке институтских печей. Второй – управляющий хозяйственной частью, отставной кирасирский полковник Артур Александрович Унгер. Из Петербурга дали ему возможность – так говорили его враги – заведовать государственным имуществом, чтобы поправить и собственные дела. Со звонкими шпорами, в сверкающем мундире, полковник завоевал симпатии институток, ликвидировав ненавистный красный кисель, чай в глиняных кружках и даже противные до тошноты котлеты. На институтских столах появилась дичь, запеченные цыплята, овощи и, вместо "дурацкого" чая, кофе с молоком, подаваемый в приличных чашечках.

***

Ноэль посмотрела на принесенный обед. В фарфоровой миске, обернутые салфеткой и прикрытые крышкой, лежали блины. К ним – топленое масло, сметана и несколько сухих, черных ужасных рыбок в темно-золотистой шкурке, которые институтки называли "чертиками" или "капчушками". В супнице – бульон и огромные вареники с творогом. На сладкое – пирожное с кремом из взбитых белков.

... – И кому могло прийти в голову давать девушкам эти "капчушки"! Ну кто же, скажите на милость, может их проглотить без хорошей рюмки водки? Нет, я положу этому конец! С завтрашнего дня утверждаю меню лично. Пусть девушки едят как следует, чтобы быть в духе и хорошо учиться…

***

Ноэль уже знала от "сестры" Алины Михайловны об обыкновении есть с блинами всякие соленые рыбные закуски и попросила Катерину принести жестянку с икрой. Как больной ей позволяли лучше питаться и дополнительно привозить еду из дома. Можно было иметь у себя самые разные лакомства, только не домашнего изготовления. Из последних разрешалось одно варенье.

***

С каждым днем школьная жизнь все теснее сплеталась с православным обрядом. В институтской столовой строго соблюдали пост и не позволяли употреблять ничего скоромного, то есть не только мяса и животных жиров, но также и молока или яиц. А поскольку киевский дедушка Днепр уже давно был основательно разграблен и не мог побаловать свежей рыбой, по институтским коридорам носился подозрительный "аромат" соленой трески, жареной в масле, и – что для институток было еще отвратительнее – селедки. В связи с этим беспрестанно возникали конфликты, то и дело упоминался брат Камбиза, царя персидского, – Смердис, чьим именем называли кислую капусту.

***

Наряду с духовным постом держали и пост телесный. Потому-то эконом редко появлялся в столовой, особенно по средам и пятницам: в эти дни подавали жидкий теплый кисель, который одни институтки ловко наливали ему прямо в карман, пока другие жаловались на червей, обнаруженных в постном борще с соленой или сушеной рыбой.

В классы приносили просвирки. Это были белые, сдвоенные, лежащие одна на другой кругленькие булочки, пахнущие кипарисом, то есть каким-то неуловимо "святым" запахом, и вызывающие в воображении образы пустынников, их убогих келий с чистыми, белыми, некрашеными полами. Просвирки приносили в больших, как бельевые, корзинах, и воспитанницы могли покупать их себе, но не более трех, причем классная дама отмечала в реестрах, кто и сколько покупает. На подрумяненной нижней части просвирок их обладательницы писали перьями имена своих родителей и близких, на одной – живых, на другой – умерших. Третья оставалась чистой, и ее съедали с чаем и красным вином, которое бокалами раздавали в столовой после причастия.

Варя неотступно "торговалась", чтобы ей разрешили купить хотя бы четыре просвирки. Получив все же только три положенных по правилам, она очень долго думала и высчитывала что-то, а потом принялась за писание. Дело не ладилось, так что пришлось выскребать строчки и писать заново. Наконец Варя решила, что трудиться над списком – пустое дело, потому что все ее живые родственники – "нестоящие", то есть не то что молитв, а совсем ничего не стоят. Лучше и проще съесть просвирку сразу, "пока еще мяконькая". Она ломала кусочками белый, приятный на вкус пресный хлеб, понемногу разжевывала его и размышляла над второй просвиркой, где должна была записать мертвых.

– Зачем же ты, Варя, ее ломаешь? – спросила татарка Шах-Гирей, – только крошки разлетаются.

– А ты и в самом деле глупая, – удивленно ответила та. – Да разве ты не знаешь, что просвирку нельзя резать ножом, потому что от грешного ножа может потечь на руки кровь?!

С этими словами Варя очень осторожно собрала крошки, высыпала их себе в рот, а самые мелкие слизала языком со стола. Еще некоторое время она просидела молча, задумавшись, а потом вздохнула и сказала соседке:

– А в конце концов, чем поможет умершим молитва отца Феодора? Да и вообще мертвые и есть мертвые, и если бы даже сам петербургский митрополит за них помолился, они уже не воскреснут. Лучше я съем и эту просвирку, а помолюсь за них сама.

С третьей просвиркой уже не было связано никаких мистических препятствий. Таким образом Варе стало гораздо легче готовиться к исповеди. Она взяла листок бумаги и начала записывать свои грехи. Закончив же, тщательно проверила, а потом принялась заучивать их наизусть.

О порядках в институте:

читать дальше

Это – свободное время. В рекреацию, между пятью и шестью часами каждый вечер, можно громко кричать, как в лесу, можно прыгать через скамейки, есть халву и даже лузгать подсолнухи – то есть делать все то, что строже всего запрещают институтские предписания и что именно поэтому так непобедимо влечет.

***

"Час раздачи писем" в действительности длился десять или пятнадцать минут, отнимаемых от времени прогулки.

Швейцар (привратник) Иосиф, для большей изысканности именуемый Жозефом, еще до обеда доставлял всю почту на квартиру инспектрисе. Любовь Петровна разбирала ее с помощью библиотекарши мадмуазель Дероденко (на институтском жаргоне – "Маркиза де Руденька"), складывая письма для каждого класса в отдельную стопку, после чего "кариатиды" разносили эти письма по столам классных дам.

Каждый класс получал почту, отправляясь в гардеробные комнаты одеваться на прогулку. Впрочем, немедленно приниматься за чтение разрешалось только в том случае, если воспитанницы гуляли в институтском саду. Если же предстояла прогулка по городу, читать письма можно было только по возвращении.

Раздаче почты предшествовала "исповедь".

– Мадмуазель Мальчевская, кто это вам пишет? – спокойно спрашивает мадам Рапне, разрезая костяным ножом продолговатый конверт.

– Мама… сестричка Тамара… – невинно вскидывает брови смуглая, как цыганка, Нина Мальчевская.

Классная дама, развернув письмо, пробегает глазами подпись:

– Вы ошибаетесь. Здесь значится: "Не забывающий тебя Володя". Кто это?

В группе девушек, ожидающих почты, кто-то довольно двусмысленно кашляет. Раздается и легкий смешок. Нина заливается густым румянцем до самого воротничка белой пелеринки. Однако ее брови поднимаются еще выше, выражение лица становится еще более ангельски-невинным:

– Володя?.. Да это же… это же мой дядя… Ну конечно, дядя!..

Нина немного невнятно произносит звук "л", а волнуясь, говорит вместо "Володя" – "Воводя". Это вызывает уже вполне откровенный смех и выразительный крепкий кашель.

– Voyons, Mesdemoiselles, – краснеет не меньше Нины и мадам Рапне, – что это вы задумали? Кроме того, что за манера откашливаться, как, извините, простуженные торговки на базаре? Стыдитесь!

Тем временем Нина протягивает руку к письму.

– Что вы хотите? – недоумевает мадам Рапне.

– Я бы желала получить адресованное мне…

– Не торопитесь, мадмуазель. На это письмо сначала должна взглянуть я, чтобы знать, о чем именно пишет вам ваш дядя, – и классная дама откладывает его на край стола, где уже лежит письмо к Изе Метингер от "кузена".

***

Разговаривать на улице разрешали, но потихоньку. Зато строго-настрого запрещалось смеяться или смотреть на прохожих. А уж не дай Бог заговорить с кем-нибудь из знакомых при встрече – будь то даже родители! За такое "преступление" оставляли в институте до трех дней, в то время как других отпускали на рождественские, пасхальные или летние каникулы.

***

Едва за фройляйн Оттилией неслышно захлопнулась дверь, класс сразу загудел. В потолок полетело несколько книг. Кто-то потянулся, зевая, как кот на лежанке. Откуда-то из угла раздался вполголоса очень популярный этой зимой романс Денца "Торна!" (“Вернись!”), видимо, включенный в институтский индекс и оттого особенно любимый.

***

Ноэль завернулась в мягкий, пушистый платок, подошла к полке и протянула руку к томику Гонгоры "Полифем и Галатея". Стихи этого автора были бы преданы вечному проклятию в институте, если бы кто-то, конечно, мог их прочесть. Читая каждую печатную страницу "из вторых рук", после проверки и цензуры, Ноэль то и дело испытывала такое чувство, будто ее заставляют есть из уже использованной кем-то тарелки. Единственным способом обойти этот невыносимый обычай было читать на языках, которых в институте не знали – одним из таких и был испанский, почему-то слишком экзотический для этой страны.

В домашней библиотеке Ноэль нашла несколько книг старых авторов и с разрешения отца привезла их в институт. Теперь на ее полках соседствовали св. Тереса, Гонгора, Сервантес и два томика Кальдерона. Только "Exercices" св. Игнатия Лойолы конфисковало институтское начальство – не потому, что считало их слишком неподходящими для восемнадцатилетней девушки, а потому, что имя Лойолы, как и само слово "иезуиты", вызывало самую настоящую панику в каждой православной душе.

***

Ноэль подала ей книгу и листок. Острый профиль мадам склонился над каллиграфически записанным стихотворением. Это была "Юнкерская молитва" Лермонтова, совсем не известная институткам. В их библиотеке были только "цензурные" издания классиков, даже русских, – те, где слово "любовь" заменялось каким-нибудь другим, более подходящим для девичьей скромности, как шутил инспектор Малинин.

***

Те, чьи родные жили в самом Киеве или поблизости, могли надеяться, что их отпустят на пасхальную неделю домой. Обычно за институткой приезжал кто-нибудь из ее семьи, отстаивал сперва пасхальную службу и разговлялся у директрисы. Отпускать воспитанниц из школьных стен с младшими сестрами или прислугой устав запрещал, то есть приехать должны были мать, тетя, старшая замужняя сестра или бабушка. Из мужчин эту привилегию имел только сам отец. Начальство не доверяло – не говоря о "кузенах" или "братьях" – даже дедушкам . Видимо, призрак Мазепы все еще пугал тех, кто воспитывал молодых девиц в Украине.

***

Это очень заинтересовало Ноэль. Ведь она с таким увлечением дочитала недавно "Таис" Анатоля Франса, которую принесла ей в институт мачеха. Сама belle-maman не ознакомилась с книгой предварительно, но, пролистав ее, увидела, что речь в ней о пустынниках в Тебаиде, решила: "Такое чтение в самый раз для Ноэль", – и принесла ее в институт, где таким образом оказалось не только запрещенное для институток произведение, но и книга, которая есть "в индексе". Однако набожная девушка, не понимая многих мест в книге, не увидела ничего дурного в эротическом произведении великого художника слова и сразу начала пересказывать содержание своей новой знакомой.

О взаимоотношениях между воспитанницами и не только:

читать дальше

– Василевская! Ольга Василевская!

Однако та словно не слышит. Василевская почти не участвует в жизни класса, потому что она старше годами. В классе четыре таких девятнадцатилетних "бабушки", как их дразнят остальные воспитанницы, за что получают в ответ презрительное название "бэби". Приятельствовать с "бэби" или даже интересоваться их жизнью "бабушки" считают ниже своего достоинства, но отказать классу в какой-то товарищеской услуге им, как и всем прочим, нельзя. На это не отважилась бы ни одна.

***

– Мадмуазель Богданова... Кто еще?... Кажется, я слышала ваш голос, мадмуазель Витовская?

Катя сразу же встала рядом с ни в чем не повинной Ольгой. Кодекс институтского товарищества не позволял оправдываться. Протест после того, как кто-то уже был наказан, считали за непристойное малодушие. Следовало с достоинством и гордостью принять и отбыть пусть даже и незаслуженное – как это по большей части бывало – наказание.

Наказывать прежде всех Ольгу Богданову уже вошло в привычку у классных дам, знавших ее веселый, неугомонный, мальчишеский нрав. Невозможно было вообразить такое происшествие, в котором Богданова не приняла бы деятельного участия. Вообще же отношения между институтским начальством и воспитанницами метко описывало давно данное им название: это была постоянная и неизменная "битва русских с кабардинцами", или "турецкие зверства". Любые мучения воспитанницам надлежало сносить без нареканий, без слез, геройски твердо. Но зато и мстили мучительницам-наставницам от души, с бесконечной изобретательностью.

***

Украшением зал занялись учительницы живописи и рисования. Их было две: старая – Ольга Иннокентьевна, за глаза называемая “Охра”, всегда в гнедоватого цвета одежде и в таком же парике, и молодая – Юлия Викторовна, очевидно, только что окончившая курс в Академии искусств, красивая девушка с огненно-рыжими волосами и ослепительно белым лицом. Институтки обожали Юлию Викторовну и за то, что она была молода и красива, и за товарищеское поведение с воспитанницами, и за своеобразные мальчишеские манеры. Все это, однако, не помешало приклеить к ней насмешливое прозвище "клячка" – слово, которым Юлия Викторовна называла липкую резинку, употребляемую при рисовании.

***

Лара могла бы понять Ольгу, но о дружбе между ними не могло быть и речи: они учились в разных классах. Когда одна из девочек шла классом или двумя старше или младше, понимание еще было возможно, но бóльшая разница уже совсем уничтожала возможность теснейшего приятельства. Для всех старших младшие были "мелюзгой", "детишками" или "младенцами", с которыми держались в лучшем случае покровительственно. Тому же способствовал и устав, запрещавший всякие отношения между классами, словно это были не части одного целого, а разные школы. Поэтому "зверята", то есть воспитанницы младших классов, не смели гулять в саду теми же аллеями, что старшеклассницы, а часы рекреации проводили в отдельном зале, который старшие свысока называли "детской" (“nursery”).

Пренебрежение к малышам перекидывалось и на классных дам седьмого, самого младшего, класса, за которыми закрепилось прозвище "мамок". Это наименование считалось очень обидным, и его носительницы бывали "смертельно" оскорблены, услышав его от кого-нибудь.

***

За все время, пока Ноэль была в институте, никогда не случалось такой позорной измены и доносительства. Предательницу или доносчицу институтки наказывали весьма строго – могли, например, сильно побить ее мокрыми полотенцами. Говорили, что такие случаи случались очень редко, но иногда экзекуция продолжалась вплоть до обморока виновной.

Так ли уж любили Катю в классе? Нет! Та же Богданова, повздорив с ней, с видимым удовольствием злила ее до слез. Катя никогда не могла удержаться от остроты или насмешки в адрес той или иной подруги. Удивительно меткие, ее шутки навечно прилипали к жертве, веселя тех, кого не задели в этот раз. Большинство следовало за Катей как за вожаком не по дружбе, а из стадного чувства: что сделала одна, делали, как правило, и все остальные. Ноэль же почти никогда не плыла по течению. К подругам она относилась без враждебности, но не сделала и шага, чтобы сблизиться с ними и стать на них похожей. Немалой смелости стоило ей идти против класса и сохранять свои убеждения и свой характер. К тому же иное воспитание, иные жизненные устои, незнание господствующего русского языка, наконец, религиозное мировоззрение – все отчуждало ее от той среды, в которую она попала не по своей воле. Ну а чужак – по большей части неприятель…

***

– Василий Николаевич! Позвольте попросить у вас вашу фотографию на память.

– И мне… И мне!..

Такова была традиция. По окончании занятий, перед последними экзаменами институтки просили фотографии у тех учителей, о ком хотели сохранить добрую память. Это не была ни пустая учтивость, ни подхалимство – лишь проявление искренней симпатии. Малинин, улыбаясь, записывал в книжечку имена просительниц.

***

– Позволь помечтать вместе с тобой! Si tu veux, faisons un reve!

Это сказала "светлейшая" и села рядом с Ноэль. Никогда они не были приятельницами, скорее – наоборот. Но весна, дышавшая нежностью и сладкой тревогой, наполняла девичьи сердца потребностью близости, понимания, ласки, дружбы, часто и с оттенком своеобразной влюбленности. Потому порой тянулись друг к другу совсем безотчетно и такие души, которым даже нечего было сказать друг другу...

И о богослужениях в институтской церкви:

читать дальше

На бесконечно долгих православных службах должны были присутствовать все институтки независимо от вероисповедания. Этим, так сказать, дополнялись "крепкие устои религиозного воспитания". Также вместо обязательных получасовых упражнений в языках с классными дамами в эти дни читали Евангелие, по экземпляру которого раздали всем ученицам.

***

То, что Ноэль не перекрестилась, не удивило мадам Рапне: девушку никак нельзя было принудить к этому ни в церкви, ни за обязательной молитвой.

– Не могу креститься при словах и порядках, которых я не понимаю.

А так как в классе были мусульманка и несколько протестанток, которые уверяли, что и в их религиях нет предписания креститься, "протест" ее не вызвал репрессий. Тем более что "иноверки" послушно вычитывали православные молитвы, когда приходила их очередь быть дежурными.

***

Долгую праздничную службу пели очень медленно: чтобы ясно была слышна каждая фраза, чтобы можно было разобрать каждое слово. Но именно поэтому почти никто из православных не выдерживал до конца в молитвенном настроении. К усталости от длинного богослужения примешивалось еще и утомление от того, что следовало стоять ровно, смирно, не опираться всем весом на одну ногу, не горбиться, не опускать ни, головы, ни рук, которые должны были быть сложены "коробочкой" на поясе.

Креститься разрешалось только в некоторых местах службы, не быстро и не размашисто, без аффектации и "в полной простоте". На колени также позволяли становиться лишь в некоторые моменты и ненадолго. Классы стояли стройными каре, рядами, которые классные дамы в продолжение всей службы выравнивали вдоль и поперек, словно заправские командиры. Как "иноверки" (потому что классные дамы в большинстве своем были чужестранки) эти "недреманные очи" имели счастливую привилегию сидеть в церкви, и у каждой был свой стул. Институткам, даже неправославного вероисповедания, такого права не давалось.

Впрочем, была у классных дам и другая обязанность: следить, не начинала ли вдруг какая-то из воспитанниц понемногу бледнеть, рискуя упасть в обморок. Такую брали за руки и осторожно выводили за дверь церкви, где передавали в руки дежурных девушек-служанок. Те же в случаях более тяжелых отводили ослабевшую в лазарет, а в легких - в пустую "пепиньерскую" комнату, где на столе уже стояли приготовленные графины с водой, раствор аммиака и эфиро-валериановые капли. В обычные воскресенья и субботы "иноверки" могли не приходить в церковь, но в большие праздники и в пост это было обязательно.

***

Всю третью (средокрестную) неделю поста воспитанницы задавались вопросом: что будет с "трио"? Хотя пение будто бы касалось только исполнительниц, в действительности в нем принимал участие почти весь институт. Уже одно то, что "трио" выходило на середину церкви во время Преждеосвященной службы, было необычным развлечением для всех уставших от бесконечного стояния, пытки и для ног, и для мыслей. Но волновало и другое: удастся ли всем трем, не отстав ни на секунду, одновременно встать на колени и поклониться сначала алтарю, а потом – направо и налево? По этому поводу устраивался даже род тотализатора со "ставками" в виде пирожного или булки с раннего завтрака. Также пристально следили, не собьется ли какая-то певица, выдержит ли темп, возьмет ли верную ноту и т.д. В этом году трио было тем более необычно, что петь его должны были Витовская, Шах-Гирей и Медина-Чели. Из них только одна Катя была православная и понимала (или должна была понимать), что именно будет петь и зачем. Айша Шах-Гирей – татарка и мусульманка, как и Медина-Чели – католичка, были для православных институток "поганками" и, казалось, им нечего было здесь делать. Но Шах-Гирей имела лучшее на целый институт сопрано, а Ноэль должна была срочно заменить заболевшую Ольгу Риман, потому что в классе не нашлось другого меццо-сопрано.

Кое-где ассоциации с произведениями Чарской (как главного автора институтской прозы ) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).

) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).

Например, несмотря на то, что у каждой из одноклассниц Ноэль был реальный прототип (в издании 1968 года даже указаны настоящие имена), некоторые из них легко "укладываются" в любимые типажи Чарской. Катя Витовская с ее шалостями и талантом к сочинению стихов похожа на свою тезку из "Лесовички" и на Краснушку из "джаваховского" цикла, а у лентяйки и лакомки Вари есть что-то общее с комическими героинями, такими, как Додошка – одноклассница Лиды Воронской.

А главная героиня – знатная иностранка, поступающая в выпускной класс, талантливая и образованная, но плохо владеющая русским языком – сразу вызывает в памяти Нору Трахтенберг из "Люды Влассовской". Вероятно, именно так, с неприязненным удивлением и тоской, воспринимала все происходящее вокруг "скандинавская дева". Впрочем, печаль Ноэль по Пиренеям, их теплу, праздникам и танцам скорее роднит ее с княжной Джавахой, томящейся вдали от родного Кавказа. Обе героини даже сравнивают себя с цветком, вырванным из родной почвы и не способным прижиться на новом месте – отсюда, кстати, и название повести Королевой. Сходство довершает независимость и принципиальность обеих, а также любовь к правде, которой однажды приходится поступиться, чтобы выручить из беды другого человека. Но самая неожиданная параллель – с повестью "За что?", где Лиде Воронской время от времени является таинственная Серая дама. У Ноэль тоже есть "свое" привидение – Дама в шелковом платье, в которой она узнает собственную прабабушку.

И все же даже по цитатам, приведенным выше, очевидно главное отличие "Без корiння", от других институтских повестей: если большинство авторов рассказывают историю дружбы, которая заставляет забыть о суровом быте и даже полюбить его, то у Королевой в центре сюжета – противостояние главной героини душному, лицемерному, грубому миру института и ее одиночество. И тон здесь взят совсем другой – гораздо более беспощадный и, за исключением пары небольших отступлений, чуждый сентиментальности.

Вот, к примеру, объяснение двух подруг, одна из которых оскорбила другую и стала причиной объявленного той бойкота:

читать дальше

Дверь медленно отворилась. На пороге стояла Катя, взволнованная и смущенная. Ноэль отодвинула книгу. Певучие ритмы, полные солнца и голубых теней, улетели в далекие страны.

– Прости меня…

Ноэль пожала плечами.

– Пойди исповедуйся, мне нечего тебе сказать.

Возможно, что Катя не приняла бы этот совет, и дело дошло бы до новой ссоры или скандала, но в ту же минуту в комнату вошла новая гостья – "гардеробная дама" София Ивановна.

Можно представить себе, насколько более эмоциональным был бы подобный эпизод у Чарской, и была бы прощена Катя или нет

А вот происшествие во время визита императрицы. Решение девочки взять на себя чужую вину – очень распространенный сюжетный ход в институтских повестях. За самоотверженным поступком обычно следует раскаяние и восхищение всего класса, героиня становится общей любимицей. Но не в случае Ноэль, благородный жест которой, кажется, оставляет подруг равнодушными.

читать дальше

Наконец наступил "великий день" визита царицы.

– Уже тут! В Киеве… Завтра – у нас!.. — электрической искрой пробежало по институту.

Этому "завтра" мало кто верил: ждали и надеялись, что императрица может появиться в любую минуту. И всё же все будто окаменели, когда утром в большой зале, куда воспитанницы собрались на молитву, внезапно распахнулись двери и вошла незнакомая группа.

Впереди ступала невысокая, скорее даже маленького роста дама, причесанная по-старомодному, "с гривкой", то есть с массой мелких кудряшек надо лбом, в очень скромном черном шелковом платье и с одним-единственным браслетом поверх рукава. За нею – два высоких, стройных и красивых молодых офицера в гвардейской форме, потом знакомый и любимый институтками старый, уже чуть сгорбленный, высокий и худой, как жердь, граф Протасов-Бахметьев, главный инспектор всех учреждений императрицы Марии, к которым принадлежали и женские институты.

Следом шелестела парадным шлейфом директриса института, звенел шпорами полковник Унгер, и только инспектор профессор Малинин шагал совсем как обычно, слегка нетвердо, словно направлялся в класс на свой ежедневный урок.

Процессия прошествовала между классами институток, церемонно “окунавшихся” в глубоком реверансе. Начатое звонкими голосками младших, волной понеслось до самого конца залы торжественное приветствие, скандируемое по слогам:

– Nous a-vons hon-neur de sa-lu-er Vo-tre Ma-jes-te Im-pe-ri-ale! (И-ме-ем честь при-вет-ство-вать Ва-ше Им-пе-ра-тор-ско-е Ве-ли-че-ство!)

Императрица ответила молчаливым кивком, остановилась под царскими портретами и тихо сказала несколько слов директрисе. Та подала знак:

– Commencez!! (Начинайте!)

Взволнованная дежурная начала утреннюю молитву.

Весеннее солнышко весело заглядывало в окна. Лучи его дрожали и перескакивали золотыми "зайчиками" по паркету. Это ли или что-то еще навело одну из девочек на мысль, но только среди солнечных "зайчиков" вдруг оказался белый, скрученный из платка, весело и бойко прыгнувший к самым ногам императрицы. Несмотря на ужас, охвативший всех институток, а еще больше – их начальство и воспитательниц, кто-то сдавленно засмеялся. Царица поднесла к близоруким глазам лорнет и, склонив голову набок, пригляделась к брошенному ей подарку. Стало еще смешнее, как это обычно бывает в таких случаях напряженной торжественности и серьёзности. Один из гвардейских офицеров, стоявших за нею, сделал пару шагов, нагнулся и поднял белый предмет. Добродушная улыбка расцвела на его лице. Вернувшись на свое место, он бросил ласковый взгляд на первый класс, откуда выскочил "зайчик". Дежурная, тяжело дыша, наконец окончила молитву. Императрица сказала несколько слов по-французски институткам, а потом заговорила с директрисой. Офицер – это был один из великих князей – подошел к первому классу, держа "зайчика" за "ушко" – кончик платка.

– Кому принадлежит этот предмет? – вежливо спросил он.

К нему сразу же подскочила классная дама, сладким голосом что-то объясняя и рассыпаясь в извинениях. Ноэль услышала приглушенный вздох и обернулась: ее соседка Варя Шиковская стояла белая, как мел, и уже была готова лишиться чувств; в отчаянии она крепко сжимала сложенные "коробочкой" руки, тоже белые, словно мрамор. Ноэль заметила, что Варины мизинцы были сложены крестом – этот каббалистический знак, как верили институтки, защищал от всякой беды и опасности. Увы, каббалистика сейчас была бессильна: вот-вот классная дама возьмет "зайчика", развернет платок и увидит номер, который принадлежит только одной воспитаннице и с 1-го по 365-й не повторяется ни разу...

Ноэль снова взглянула на Варю. В голове промелькнуло: “якоже и мы оставляем должником нашим”… – и она совершенно спокойно выступила вперед:

– Si Votre Altesse Imperiale veut me permettre… (С позволения Вашего императорского высочества…)

Великий князь элегантно подал платок Лячерде, звякнул шпорами и учтиво поклонился… Варя была спасена. Но не успела Ноэль сунуть платок в карман, как императрица со своей свитой приблизилась к ней и с ласковой улыбкой направила на нее лорнет.

– Я вижу, дитя мое, что вы в прекрасном настроении, – сказала она по-французски с легкой иронией.

Ноэль мгновенно парировала:

– Было бы невежливо, мадам, иметь дурное настроение, приветствуя императрицу.

Директриса задохнулась от негодования, услышав так дерзко прозвучавшее в адрес государыни "мадам". Кажется, и царица обратила на это внимание.

– Сколько лет вы в институте? – спросила она уже несколько суше.

– Первый и последний.

– А где учились до этого? В какой школе?

– В монастыре Notre-Dame-de-Sion на юге Франции.

– Вы россиянка?

– Нет, мадам!

Царица, по-видимому, немного успокоенная, указала ручкой лорнета на платок.

– А какое значение имеет у вас этот предмет? Игра или, может быть, какое-нибудь гадание?

Ноэль не пришлось ничего на это ответить: из-за спины высокой гостьи вынырнула графиня Муравьева и принялась "заговаривать зубы" последней.

– Ваше императорское величество, у наших детей много суеверий… принесенных в школу из дому. Эта игрушка из платка – нечто вроде porte-bonheur-a, с которым они часто забавляются… особенно приветствуя тех, кто впервые вступает в стены института.

Сказанное было явной бессмыслицей, но императрица удовлетворилась таким объяснением и, благосклонно кивнув, проследовала со своей свитой дальше.

Лишь великий князь, кажется, не поверил словам директрисы и, уходя, усмехнулся и погрозил пальцем Ноэль. Институтки приседали в низком реверансе: –Nous avons I’honneur de Vous saluer, Votre Majeste Imperiale! – летело вслед царице до самых дверей.

Едва затихло последнее слово официального приветствия, как две классные дамы, дежурная и не дежурная, уже набросились на Ноэль:

– Неслыханно!

– Бесстыдство!

Ноэль спокойно, не спеша, развернула платок, так же спокойно спрятала его под свой собственный, лежавший в кармане, и подняла глаза на классных дам.

– Что случилось? – спросила она как можно более невозмутимо, между тем как ее ноздри заметно трепетали и она едва владела собой.

В ответ классные дамы хором воскликнули:

– Что?.. И она еще спрашивает! Этому нет названия… Ваше поведение непристойно… Как вы посмели заговорить с великим князем? И потом – это "мадам". Невероятная грубость! Как можно, как можно?

Ноэль стиснула кулаки и сквозь зубы, начавшие было предательски стучать, проговорила:

– Мадам Рапне, вы совершенно напрасно волнуетесь: во-первых, госпожа директриса пояснила императрице, что я сделала это из уважения к ней; во-вторых, к королевам и императрицам Франции всегда обращались "мадам", так же, как и к самой Божией Матери. Вы же видели, что императрице это хорошо известно… Поэтому я и спросила вас: что случилось?

– Но ведь... но ведь это вам не Франция. А царица – Императрица Всероссийская.

– Однако мы говорили по-французски...

– "Мы"… "говорили"… Это просто неслыханно!..

Императрица, кстати, – Мария Федоровна, та же, что дважды появляется в повестях о Люде Влассовской, но как по-разному реагируют на нее героини

Еще подробнее о Наталене Королевой и ее книгах, в том числе "Без корiння", можно почитать здесь. А о Киевском институте в сообществе упоминали несколько лет назад:

diary.ru/~charskaya/p193174769_vospitannicy-kie...

А до всего этого в ее жизни были монастырский пансион во Франции и Киевский институт благородных девиц, куда пришлось перейти по настоянию мачехи. "Без корiння" – своего рода воспоминания о двух годах (по другим данным – одном годе), проведенных в институте. Главную героиню здесь зовут Ноэль де Лячерда и Медина-Чели (фамилия матери Королевой), но в остальном повествование автобиографично: у Ноэль та же история и то же окружение, что были у Наталены.

Институтка Наталена Дунин-Борковская (девичья фамилия писательницы) и обложка третьего издания "Без корiння", выпущенного в 1968 году в Америке

Сразу скажу, что определенные моменты вызывают как минимум недоумение – например, напутствие графа, отца Ноэль, о чистоте крови (в произведении 1936 года!) или учитель, подбирающий учениц не по таланту или прилежанию, а по "правильной" фамилии. Но очень любопытно сравнить картины институтского быта с тем, что описано у других авторов. Вот некоторые детали, которые мне показались примечательными:

- наряду с немецким и французским изучался английский язык.

- об институтском языке: классных дам называют не только "синявками", но и "синицами", учениц младшего класса – и "седьмушками", и "семачками", институтская прислуга носит прозвище "кариатиды", а ламповщик – "Танатос". Некоторые слова позаимствованы из латыни, то ли напрямую, то ли через польский, например, лазарет называют инфирмарием, а служанок в бане – бальнеарами.

- почти не упоминается знаменитое "обожание" учителей и подруг – возможно, потому что речь идет о выпускном классе, а возможно, к 1906 году (ориентировочное время действия) этот обычай уже начал уходить в прошлое.

- в институте существовал так называемый "индекс" – официальный список запрещенных для воспитанниц произведений, наряду с книгами туда входили также романсы и песни.

- в последней главе раскрывается такая подробность институтского досуга: по окончании курса выпускницы не уезжают домой до тех пор, пока не будут улажены все формальности. Занятий в эти дни уже нет, вместо них устраиваются экскурсии по киевским святым местам. В одном из монастырей институтки встречают группу епархиалок и с удивлением замечают, что на тех точно такая же форма, но вишневого цвета. Устраивается общий обед, где девушек рассаживают так, чтобы воспитанницы разных заведений могли познакомиться и поговорить друг с другом.

На русском языке повесть, насколько мне известно, не выходила никогда. Привожу здесь перевод отдельных отрывков (полностью в оригинале – на украинском – ее можно прочитать, например, здесь).

читать дальше

Вот несколько портретов одноклассниц Ноэль:

читать дальше

– Где же циркуль? – кричит уже со стула стройная, как тополь, Катя. – "Светлейшая", подай его сюда!

Красивая серебристая блондинка княжна Каратова протягивает Кате нужное орудие – большой деревянный циркуль, которым чертят геометрические фигуры на классной доске. Каратова не обижается, когда ее называют "светлейшей": у нее действительно самые светлые волосы в целом институте. Свое прозвище она принимает как комплимент, не обращая внимания на иронию над ее титулом – также единственным на весь институт, ведь Каратова из рода бывших грузинских властителей и по-русски зовется "светлейшая княжна".

***

Помимо всего прочего, Ноэль очень мешало сблизиться с подругами незнание русского языка. А тех, что "думали" по-французски, во всем классе, кроме нее, было только три: кавказская княжна Каратова и две украинки – Марина Данильчук (ее мать была француженка) и Маюша Тарновская, потомок известного украинского рода. Однако и они не отвечали характеру Ноэль. Княжна – прелестная, как тонкая английская гравюра, обожала собственную красоту, свой титул "светлейшей" и словно жила в своем собственном мирке, целиком отрезанном от мира внешнего. Марина, скромная, тихая, опрятно-хорошенькая французская "агнесса" с мелкими чертами лица, не имела ни собственного взгляда ни на что, ни какого-то определенного желания. Это была типичная "благовоспитанная барышня", которая только и умеет, что приятно улыбаться, слушать старших и соглашаться с общим мнением.

Маюша же, умная, развитая, с острым и довольно злым языком, умышленно подчеркивала, что она некрасива, заставляя других сочувствовать ей. Было видно, впрочем, что эта психологическая игра мало радовала бедную девушку. День ото дня она становилась все более язвительной, раздражительной и часто даже смеялась над самой собой. И все же Маюша была одной из ближайших подруг Ноэль.

Кроме того, что они говорили на одном языке, сближало их и другое обстоятельство. Маюша была "шифристка", то есть воспитанница, отмеченная за успехи в науках, а кроме того, и лучшая математичка в целом классе. Ноэль, в свою очередь, никак не могла справиться с русскими математическими терминами. Когда она в первый раз вышла к доске, учитель математики слушал ее ответ с большим удивлением, а потом не выдержал и расхохотался:

– Простите, мадемуазель. Я сначала думал, что вы ничего не понимаете, теперь же признаюсь вам прямо: ничего не понимаю я.

Необходимо было как-то найти общий язык, и на помощь пришла Маюша, взявшаяся переводить для Ноэль французские термины на русский.

***

Учительницам “эстетики” дали в помощь самых способных к этой работе девушек. Безуспешно пытались уговорить дочь известного на всю Российскую империю художника М. В. Нестерова... Ольга Нестерова была исключительно красивая, высокая, стройная девушка, с огромными черными глазами на жемчужно-бледном лице. Она почти всегда была моделью для своего отца, писавшего с нее ангелов, св. Екатерину, св. Варвару, св. Нину, героиню знаменитого "Великого пострига" и т.д. Увы, на этом и заканчивалась связь Ольги с искусством, ведь краски, кисти, все, что имело отношение к рисованию и живописи, она ненавидела всем сердцем и слышать не желала о том, чтобы заняться художеством самой. Причины тому не мог понять никто – ни учителя, ни институтки, разве что единственная "подруга" – если бы Ольга снизошла до того, чтобы с ней дружить! – Лара Ходоровская. Это была дочь профессора музыки, известного концертирующего пианиста. Киевляне любили Ходоровского, некоторые почитали его, как и он сам себя, за выдающегося композитора. Лара же, когда была вынуждена идти на отцовский концерт (обычно в праздничные дни), соглашалась на это только за "взятку", то есть какой-нибудь ценный подарок. По музыке она была, кажется, последней в целом институте.

***

Была ли она виновна или нет?

Сердце клокотало: оно еще не остыло, и невозможно было думать спокойно. Перед глазами еще стояли колючие, враждебные взгляды подруг, в один миг предавших ее. Большой обиды на Варю Ноэль не чувствовала: та была совсем чудачка. Никто не знал, действительно ли она такой наивный ребенок – по выражению мадам Рапне, “dans la lune” (на луне) – или только притворяется. Варя знала, что ее должны держать в институте семь лет, независимо от успехов в науках. Матери у нее не было, а отец, директор мужской гимназии где-то в средней России, не хотел, чтобы дочь росла в окружении одних мальчиков (кроме Вари он имел еще трех сыновей). Оттого-то и отдал он ее в лучший институт, прося лишь об одном: воспитать девочку среди подруг.

Варя это знала и потому особенно не пыталась набираться мудрости. Она была убеждена, что "всякие науки созданы для муки", и почти любой ее ответ в классе превращался в сплошной, долго памятный всем анекдот. Так, например, она с лёгкостью переселяла древних греков из дорийских времен в исторические, а в Англии нашла короля "Иоанна Безработного". На это класс взорвался смехом, а учитель запротестовал:

– Бог с вами, госпожа Шейковская! Ведь это вам не повар, а король, и на работу наниматься ему без надобности. Вы, верно, хотели сказать "Безземельный"?

Но Варя была глуха к любым замечаниям: все связанное с наукой было ей безразлично. Из книг она признавала разве что "Домби и сын" – но и ту читала строго с пяти до шести часов после обеда, закусывая мягкий юмор Диккенса шоколадом. Близких подруг у Вари не было, и она разговаривала по душам только со своим дневником. На первой его странице было нарисовано сердце, расчерченное на множество клеток. В каждой клетке красовалось имя того, кого любила в данный момент Варя. Среди прочих здесь были Диккенс, Надсон, романс "Под душистою веткой сирени", шоколад "Миньон", Оля Хоменко, Дагмар Дегнер и еще несколько институток. Иногда, поссорившись, например, с Хоменко, Варя стирала ее имя резинкой, а вместо него вписывала имя той девочки, с которой Хоменко больше всего враждовала. Такова была Варя. Неудивительно, что она сделалась доносчицей и передавала начальству размолвки, происходившие между подругами. Но остальные…

Немного об институтской форме:

читать дальше

Энергичная, стриженая после недавно перенесенного тифа Надя выкрикивала номера плащей с пелеринками, прозванных "ливреями", и круглых шапочек – "арестантских беретов", раздавая их подругам. Наконец весь класс, шаркая галошами, длинной "гусеницей" выдвинулся из институтских ворот.

***

На прогулку ходили в другом порядке, нежели в институтских стенах: там первыми шли меньшие по росту, а на улице, напротив, впереди становились самые высокие девушки, и с ними рядом шла классная дама. Заканчивалась процессия двумя "кариатидами" в бело-синих сарпинковых платьях, в белых передниках, черных коротких жакетах и черных шерстяных платках. За ними – на шесть шагов от них, то есть на том же расстоянии, что сами "кариатиды" от институток, – выступал младший швейцар – Жозеф, не в парадной, а в черной, будничной ливрее.

***

И они нетерпеливо ждали и пылко верили, что за пределами несносного института исполнятся все мечты и все, что пока может лишь сниться. Только бы дождаться выпуска! Сдать экзамены, сбросить осточертевшее зеленое камлотовое платье, твердое, как жесть, и переодеться в свое, белое или нежно-розовое, мягкое, благоухающее "собственными" духами и родным домом, – милый, приятный аромат, словно вновь обретенный после семилетнего изгнания рай…

***

Известное дело, “что русскому хорошо, то немцу смерть”. Но ведь верно и обратное. Посмотрите сами… – и врач принялся перечислять характерные особенности институтской жизни. Вспомнил одежду: тяжелые камлотовые платья с таким декольте, что из него должны выступать плечи на два сантиметра, – прикрыты же они только батистовой пелеринкой. Между тем в классах на каждом уроке открываются все окна, независимо от того, сколько на улице градусов мороза. То и дело проветривают и другие помещения, в том числе спальни, которые потом никак нельзя обогреть. Вероятно, все это было бы хорошо для Франции, особенно для более теплых ее краев.

***

Зеленое платье, белую пелеринку, прюнелевые ботинки институтки сбросили навсегда, безвозвратно. Одетые в элегантные визитные туалеты, в сопровождении родителей одна за другой выходили они из институтского вестибюля. Все вздыхали довольно, будто покидали не alma mater, а тюрьму для малолетних.

О питании институток:

читать дальше

Жизнь – это же полное радости будущее… Без скучных лекций, без назойливых, ни на миг не умолкающих классных дам, без неизбежного паштета из печени каждый четверг, без черно-гнедого киселя каждую пятницу…

***

В эту тайну были посвящены только два человека на весь институт. Первый – так называемый "солдат", старый военный инвалид, настоящее имя которого было известно одному Господу Богу. Его скромная обязанность заключалась в растопке институтских печей. Второй – управляющий хозяйственной частью, отставной кирасирский полковник Артур Александрович Унгер. Из Петербурга дали ему возможность – так говорили его враги – заведовать государственным имуществом, чтобы поправить и собственные дела. Со звонкими шпорами, в сверкающем мундире, полковник завоевал симпатии институток, ликвидировав ненавистный красный кисель, чай в глиняных кружках и даже противные до тошноты котлеты. На институтских столах появилась дичь, запеченные цыплята, овощи и, вместо "дурацкого" чая, кофе с молоком, подаваемый в приличных чашечках.

***

Ноэль посмотрела на принесенный обед. В фарфоровой миске, обернутые салфеткой и прикрытые крышкой, лежали блины. К ним – топленое масло, сметана и несколько сухих, черных ужасных рыбок в темно-золотистой шкурке, которые институтки называли "чертиками" или "капчушками". В супнице – бульон и огромные вареники с творогом. На сладкое – пирожное с кремом из взбитых белков.

... – И кому могло прийти в голову давать девушкам эти "капчушки"! Ну кто же, скажите на милость, может их проглотить без хорошей рюмки водки? Нет, я положу этому конец! С завтрашнего дня утверждаю меню лично. Пусть девушки едят как следует, чтобы быть в духе и хорошо учиться…

***

Ноэль уже знала от "сестры" Алины Михайловны об обыкновении есть с блинами всякие соленые рыбные закуски и попросила Катерину принести жестянку с икрой. Как больной ей позволяли лучше питаться и дополнительно привозить еду из дома. Можно было иметь у себя самые разные лакомства, только не домашнего изготовления. Из последних разрешалось одно варенье.

***

С каждым днем школьная жизнь все теснее сплеталась с православным обрядом. В институтской столовой строго соблюдали пост и не позволяли употреблять ничего скоромного, то есть не только мяса и животных жиров, но также и молока или яиц. А поскольку киевский дедушка Днепр уже давно был основательно разграблен и не мог побаловать свежей рыбой, по институтским коридорам носился подозрительный "аромат" соленой трески, жареной в масле, и – что для институток было еще отвратительнее – селедки. В связи с этим беспрестанно возникали конфликты, то и дело упоминался брат Камбиза, царя персидского, – Смердис, чьим именем называли кислую капусту.

***

Наряду с духовным постом держали и пост телесный. Потому-то эконом редко появлялся в столовой, особенно по средам и пятницам: в эти дни подавали жидкий теплый кисель, который одни институтки ловко наливали ему прямо в карман, пока другие жаловались на червей, обнаруженных в постном борще с соленой или сушеной рыбой.

В классы приносили просвирки. Это были белые, сдвоенные, лежащие одна на другой кругленькие булочки, пахнущие кипарисом, то есть каким-то неуловимо "святым" запахом, и вызывающие в воображении образы пустынников, их убогих келий с чистыми, белыми, некрашеными полами. Просвирки приносили в больших, как бельевые, корзинах, и воспитанницы могли покупать их себе, но не более трех, причем классная дама отмечала в реестрах, кто и сколько покупает. На подрумяненной нижней части просвирок их обладательницы писали перьями имена своих родителей и близких, на одной – живых, на другой – умерших. Третья оставалась чистой, и ее съедали с чаем и красным вином, которое бокалами раздавали в столовой после причастия.

Варя неотступно "торговалась", чтобы ей разрешили купить хотя бы четыре просвирки. Получив все же только три положенных по правилам, она очень долго думала и высчитывала что-то, а потом принялась за писание. Дело не ладилось, так что пришлось выскребать строчки и писать заново. Наконец Варя решила, что трудиться над списком – пустое дело, потому что все ее живые родственники – "нестоящие", то есть не то что молитв, а совсем ничего не стоят. Лучше и проще съесть просвирку сразу, "пока еще мяконькая". Она ломала кусочками белый, приятный на вкус пресный хлеб, понемногу разжевывала его и размышляла над второй просвиркой, где должна была записать мертвых.

– Зачем же ты, Варя, ее ломаешь? – спросила татарка Шах-Гирей, – только крошки разлетаются.

– А ты и в самом деле глупая, – удивленно ответила та. – Да разве ты не знаешь, что просвирку нельзя резать ножом, потому что от грешного ножа может потечь на руки кровь?!

С этими словами Варя очень осторожно собрала крошки, высыпала их себе в рот, а самые мелкие слизала языком со стола. Еще некоторое время она просидела молча, задумавшись, а потом вздохнула и сказала соседке:

– А в конце концов, чем поможет умершим молитва отца Феодора? Да и вообще мертвые и есть мертвые, и если бы даже сам петербургский митрополит за них помолился, они уже не воскреснут. Лучше я съем и эту просвирку, а помолюсь за них сама.

С третьей просвиркой уже не было связано никаких мистических препятствий. Таким образом Варе стало гораздо легче готовиться к исповеди. Она взяла листок бумаги и начала записывать свои грехи. Закончив же, тщательно проверила, а потом принялась заучивать их наизусть.

О порядках в институте:

читать дальше

Это – свободное время. В рекреацию, между пятью и шестью часами каждый вечер, можно громко кричать, как в лесу, можно прыгать через скамейки, есть халву и даже лузгать подсолнухи – то есть делать все то, что строже всего запрещают институтские предписания и что именно поэтому так непобедимо влечет.

***

"Час раздачи писем" в действительности длился десять или пятнадцать минут, отнимаемых от времени прогулки.

Швейцар (привратник) Иосиф, для большей изысканности именуемый Жозефом, еще до обеда доставлял всю почту на квартиру инспектрисе. Любовь Петровна разбирала ее с помощью библиотекарши мадмуазель Дероденко (на институтском жаргоне – "Маркиза де Руденька"), складывая письма для каждого класса в отдельную стопку, после чего "кариатиды" разносили эти письма по столам классных дам.

Каждый класс получал почту, отправляясь в гардеробные комнаты одеваться на прогулку. Впрочем, немедленно приниматься за чтение разрешалось только в том случае, если воспитанницы гуляли в институтском саду. Если же предстояла прогулка по городу, читать письма можно было только по возвращении.

Раздаче почты предшествовала "исповедь".

– Мадмуазель Мальчевская, кто это вам пишет? – спокойно спрашивает мадам Рапне, разрезая костяным ножом продолговатый конверт.

– Мама… сестричка Тамара… – невинно вскидывает брови смуглая, как цыганка, Нина Мальчевская.

Классная дама, развернув письмо, пробегает глазами подпись:

– Вы ошибаетесь. Здесь значится: "Не забывающий тебя Володя". Кто это?

В группе девушек, ожидающих почты, кто-то довольно двусмысленно кашляет. Раздается и легкий смешок. Нина заливается густым румянцем до самого воротничка белой пелеринки. Однако ее брови поднимаются еще выше, выражение лица становится еще более ангельски-невинным:

– Володя?.. Да это же… это же мой дядя… Ну конечно, дядя!..

Нина немного невнятно произносит звук "л", а волнуясь, говорит вместо "Володя" – "Воводя". Это вызывает уже вполне откровенный смех и выразительный крепкий кашель.

– Voyons, Mesdemoiselles, – краснеет не меньше Нины и мадам Рапне, – что это вы задумали? Кроме того, что за манера откашливаться, как, извините, простуженные торговки на базаре? Стыдитесь!

Тем временем Нина протягивает руку к письму.

– Что вы хотите? – недоумевает мадам Рапне.

– Я бы желала получить адресованное мне…

– Не торопитесь, мадмуазель. На это письмо сначала должна взглянуть я, чтобы знать, о чем именно пишет вам ваш дядя, – и классная дама откладывает его на край стола, где уже лежит письмо к Изе Метингер от "кузена".

***

Разговаривать на улице разрешали, но потихоньку. Зато строго-настрого запрещалось смеяться или смотреть на прохожих. А уж не дай Бог заговорить с кем-нибудь из знакомых при встрече – будь то даже родители! За такое "преступление" оставляли в институте до трех дней, в то время как других отпускали на рождественские, пасхальные или летние каникулы.

***

Едва за фройляйн Оттилией неслышно захлопнулась дверь, класс сразу загудел. В потолок полетело несколько книг. Кто-то потянулся, зевая, как кот на лежанке. Откуда-то из угла раздался вполголоса очень популярный этой зимой романс Денца "Торна!" (“Вернись!”), видимо, включенный в институтский индекс и оттого особенно любимый.

***

Ноэль завернулась в мягкий, пушистый платок, подошла к полке и протянула руку к томику Гонгоры "Полифем и Галатея". Стихи этого автора были бы преданы вечному проклятию в институте, если бы кто-то, конечно, мог их прочесть. Читая каждую печатную страницу "из вторых рук", после проверки и цензуры, Ноэль то и дело испытывала такое чувство, будто ее заставляют есть из уже использованной кем-то тарелки. Единственным способом обойти этот невыносимый обычай было читать на языках, которых в институте не знали – одним из таких и был испанский, почему-то слишком экзотический для этой страны.

В домашней библиотеке Ноэль нашла несколько книг старых авторов и с разрешения отца привезла их в институт. Теперь на ее полках соседствовали св. Тереса, Гонгора, Сервантес и два томика Кальдерона. Только "Exercices" св. Игнатия Лойолы конфисковало институтское начальство – не потому, что считало их слишком неподходящими для восемнадцатилетней девушки, а потому, что имя Лойолы, как и само слово "иезуиты", вызывало самую настоящую панику в каждой православной душе.

***

Ноэль подала ей книгу и листок. Острый профиль мадам склонился над каллиграфически записанным стихотворением. Это была "Юнкерская молитва" Лермонтова, совсем не известная институткам. В их библиотеке были только "цензурные" издания классиков, даже русских, – те, где слово "любовь" заменялось каким-нибудь другим, более подходящим для девичьей скромности, как шутил инспектор Малинин.

***

Те, чьи родные жили в самом Киеве или поблизости, могли надеяться, что их отпустят на пасхальную неделю домой. Обычно за институткой приезжал кто-нибудь из ее семьи, отстаивал сперва пасхальную службу и разговлялся у директрисы. Отпускать воспитанниц из школьных стен с младшими сестрами или прислугой устав запрещал, то есть приехать должны были мать, тетя, старшая замужняя сестра или бабушка. Из мужчин эту привилегию имел только сам отец. Начальство не доверяло – не говоря о "кузенах" или "братьях" – даже дедушкам . Видимо, призрак Мазепы все еще пугал тех, кто воспитывал молодых девиц в Украине.

***

Это очень заинтересовало Ноэль. Ведь она с таким увлечением дочитала недавно "Таис" Анатоля Франса, которую принесла ей в институт мачеха. Сама belle-maman не ознакомилась с книгой предварительно, но, пролистав ее, увидела, что речь в ней о пустынниках в Тебаиде, решила: "Такое чтение в самый раз для Ноэль", – и принесла ее в институт, где таким образом оказалось не только запрещенное для институток произведение, но и книга, которая есть "в индексе". Однако набожная девушка, не понимая многих мест в книге, не увидела ничего дурного в эротическом произведении великого художника слова и сразу начала пересказывать содержание своей новой знакомой.

О взаимоотношениях между воспитанницами и не только:

читать дальше

– Василевская! Ольга Василевская!

Однако та словно не слышит. Василевская почти не участвует в жизни класса, потому что она старше годами. В классе четыре таких девятнадцатилетних "бабушки", как их дразнят остальные воспитанницы, за что получают в ответ презрительное название "бэби". Приятельствовать с "бэби" или даже интересоваться их жизнью "бабушки" считают ниже своего достоинства, но отказать классу в какой-то товарищеской услуге им, как и всем прочим, нельзя. На это не отважилась бы ни одна.

***

– Мадмуазель Богданова... Кто еще?... Кажется, я слышала ваш голос, мадмуазель Витовская?

Катя сразу же встала рядом с ни в чем не повинной Ольгой. Кодекс институтского товарищества не позволял оправдываться. Протест после того, как кто-то уже был наказан, считали за непристойное малодушие. Следовало с достоинством и гордостью принять и отбыть пусть даже и незаслуженное – как это по большей части бывало – наказание.

Наказывать прежде всех Ольгу Богданову уже вошло в привычку у классных дам, знавших ее веселый, неугомонный, мальчишеский нрав. Невозможно было вообразить такое происшествие, в котором Богданова не приняла бы деятельного участия. Вообще же отношения между институтским начальством и воспитанницами метко описывало давно данное им название: это была постоянная и неизменная "битва русских с кабардинцами", или "турецкие зверства". Любые мучения воспитанницам надлежало сносить без нареканий, без слез, геройски твердо. Но зато и мстили мучительницам-наставницам от души, с бесконечной изобретательностью.

***

Украшением зал занялись учительницы живописи и рисования. Их было две: старая – Ольга Иннокентьевна, за глаза называемая “Охра”, всегда в гнедоватого цвета одежде и в таком же парике, и молодая – Юлия Викторовна, очевидно, только что окончившая курс в Академии искусств, красивая девушка с огненно-рыжими волосами и ослепительно белым лицом. Институтки обожали Юлию Викторовну и за то, что она была молода и красива, и за товарищеское поведение с воспитанницами, и за своеобразные мальчишеские манеры. Все это, однако, не помешало приклеить к ней насмешливое прозвище "клячка" – слово, которым Юлия Викторовна называла липкую резинку, употребляемую при рисовании.

***

Лара могла бы понять Ольгу, но о дружбе между ними не могло быть и речи: они учились в разных классах. Когда одна из девочек шла классом или двумя старше или младше, понимание еще было возможно, но бóльшая разница уже совсем уничтожала возможность теснейшего приятельства. Для всех старших младшие были "мелюзгой", "детишками" или "младенцами", с которыми держались в лучшем случае покровительственно. Тому же способствовал и устав, запрещавший всякие отношения между классами, словно это были не части одного целого, а разные школы. Поэтому "зверята", то есть воспитанницы младших классов, не смели гулять в саду теми же аллеями, что старшеклассницы, а часы рекреации проводили в отдельном зале, который старшие свысока называли "детской" (“nursery”).

Пренебрежение к малышам перекидывалось и на классных дам седьмого, самого младшего, класса, за которыми закрепилось прозвище "мамок". Это наименование считалось очень обидным, и его носительницы бывали "смертельно" оскорблены, услышав его от кого-нибудь.

***

За все время, пока Ноэль была в институте, никогда не случалось такой позорной измены и доносительства. Предательницу или доносчицу институтки наказывали весьма строго – могли, например, сильно побить ее мокрыми полотенцами. Говорили, что такие случаи случались очень редко, но иногда экзекуция продолжалась вплоть до обморока виновной.

Так ли уж любили Катю в классе? Нет! Та же Богданова, повздорив с ней, с видимым удовольствием злила ее до слез. Катя никогда не могла удержаться от остроты или насмешки в адрес той или иной подруги. Удивительно меткие, ее шутки навечно прилипали к жертве, веселя тех, кого не задели в этот раз. Большинство следовало за Катей как за вожаком не по дружбе, а из стадного чувства: что сделала одна, делали, как правило, и все остальные. Ноэль же почти никогда не плыла по течению. К подругам она относилась без враждебности, но не сделала и шага, чтобы сблизиться с ними и стать на них похожей. Немалой смелости стоило ей идти против класса и сохранять свои убеждения и свой характер. К тому же иное воспитание, иные жизненные устои, незнание господствующего русского языка, наконец, религиозное мировоззрение – все отчуждало ее от той среды, в которую она попала не по своей воле. Ну а чужак – по большей части неприятель…

***

– Василий Николаевич! Позвольте попросить у вас вашу фотографию на память.

– И мне… И мне!..

Такова была традиция. По окончании занятий, перед последними экзаменами институтки просили фотографии у тех учителей, о ком хотели сохранить добрую память. Это не была ни пустая учтивость, ни подхалимство – лишь проявление искренней симпатии. Малинин, улыбаясь, записывал в книжечку имена просительниц.

***

– Позволь помечтать вместе с тобой! Si tu veux, faisons un reve!

Это сказала "светлейшая" и села рядом с Ноэль. Никогда они не были приятельницами, скорее – наоборот. Но весна, дышавшая нежностью и сладкой тревогой, наполняла девичьи сердца потребностью близости, понимания, ласки, дружбы, часто и с оттенком своеобразной влюбленности. Потому порой тянулись друг к другу совсем безотчетно и такие души, которым даже нечего было сказать друг другу...

И о богослужениях в институтской церкви:

читать дальше

На бесконечно долгих православных службах должны были присутствовать все институтки независимо от вероисповедания. Этим, так сказать, дополнялись "крепкие устои религиозного воспитания". Также вместо обязательных получасовых упражнений в языках с классными дамами в эти дни читали Евангелие, по экземпляру которого раздали всем ученицам.

***

То, что Ноэль не перекрестилась, не удивило мадам Рапне: девушку никак нельзя было принудить к этому ни в церкви, ни за обязательной молитвой.

– Не могу креститься при словах и порядках, которых я не понимаю.

А так как в классе были мусульманка и несколько протестанток, которые уверяли, что и в их религиях нет предписания креститься, "протест" ее не вызвал репрессий. Тем более что "иноверки" послушно вычитывали православные молитвы, когда приходила их очередь быть дежурными.

***

Долгую праздничную службу пели очень медленно: чтобы ясно была слышна каждая фраза, чтобы можно было разобрать каждое слово. Но именно поэтому почти никто из православных не выдерживал до конца в молитвенном настроении. К усталости от длинного богослужения примешивалось еще и утомление от того, что следовало стоять ровно, смирно, не опираться всем весом на одну ногу, не горбиться, не опускать ни, головы, ни рук, которые должны были быть сложены "коробочкой" на поясе.

Креститься разрешалось только в некоторых местах службы, не быстро и не размашисто, без аффектации и "в полной простоте". На колени также позволяли становиться лишь в некоторые моменты и ненадолго. Классы стояли стройными каре, рядами, которые классные дамы в продолжение всей службы выравнивали вдоль и поперек, словно заправские командиры. Как "иноверки" (потому что классные дамы в большинстве своем были чужестранки) эти "недреманные очи" имели счастливую привилегию сидеть в церкви, и у каждой был свой стул. Институткам, даже неправославного вероисповедания, такого права не давалось.

Впрочем, была у классных дам и другая обязанность: следить, не начинала ли вдруг какая-то из воспитанниц понемногу бледнеть, рискуя упасть в обморок. Такую брали за руки и осторожно выводили за дверь церкви, где передавали в руки дежурных девушек-служанок. Те же в случаях более тяжелых отводили ослабевшую в лазарет, а в легких - в пустую "пепиньерскую" комнату, где на столе уже стояли приготовленные графины с водой, раствор аммиака и эфиро-валериановые капли. В обычные воскресенья и субботы "иноверки" могли не приходить в церковь, но в большие праздники и в пост это было обязательно.

***

Всю третью (средокрестную) неделю поста воспитанницы задавались вопросом: что будет с "трио"? Хотя пение будто бы касалось только исполнительниц, в действительности в нем принимал участие почти весь институт. Уже одно то, что "трио" выходило на середину церкви во время Преждеосвященной службы, было необычным развлечением для всех уставших от бесконечного стояния, пытки и для ног, и для мыслей. Но волновало и другое: удастся ли всем трем, не отстав ни на секунду, одновременно встать на колени и поклониться сначала алтарю, а потом – направо и налево? По этому поводу устраивался даже род тотализатора со "ставками" в виде пирожного или булки с раннего завтрака. Также пристально следили, не собьется ли какая-то певица, выдержит ли темп, возьмет ли верную ноту и т.д. В этом году трио было тем более необычно, что петь его должны были Витовская, Шах-Гирей и Медина-Чели. Из них только одна Катя была православная и понимала (или должна была понимать), что именно будет петь и зачем. Айша Шах-Гирей – татарка и мусульманка, как и Медина-Чели – католичка, были для православных институток "поганками" и, казалось, им нечего было здесь делать. Но Шах-Гирей имела лучшее на целый институт сопрано, а Ноэль должна была срочно заменить заболевшую Ольгу Риман, потому что в классе не нашлось другого меццо-сопрано.

Кое-где ассоциации с произведениями Чарской (как главного автора институтской прозы

) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).

) могут возникнуть даже на уровне образов. (Все это практически точно случайные совпадения, Наталена Королева была, по ее собственному признанию, очень выборочно знакома с русской литературой).Например, несмотря на то, что у каждой из одноклассниц Ноэль был реальный прототип (в издании 1968 года даже указаны настоящие имена), некоторые из них легко "укладываются" в любимые типажи Чарской. Катя Витовская с ее шалостями и талантом к сочинению стихов похожа на свою тезку из "Лесовички" и на Краснушку из "джаваховского" цикла, а у лентяйки и лакомки Вари есть что-то общее с комическими героинями, такими, как Додошка – одноклассница Лиды Воронской.

А главная героиня – знатная иностранка, поступающая в выпускной класс, талантливая и образованная, но плохо владеющая русским языком – сразу вызывает в памяти Нору Трахтенберг из "Люды Влассовской". Вероятно, именно так, с неприязненным удивлением и тоской, воспринимала все происходящее вокруг "скандинавская дева". Впрочем, печаль Ноэль по Пиренеям, их теплу, праздникам и танцам скорее роднит ее с княжной Джавахой, томящейся вдали от родного Кавказа. Обе героини даже сравнивают себя с цветком, вырванным из родной почвы и не способным прижиться на новом месте – отсюда, кстати, и название повести Королевой. Сходство довершает независимость и принципиальность обеих, а также любовь к правде, которой однажды приходится поступиться, чтобы выручить из беды другого человека. Но самая неожиданная параллель – с повестью "За что?", где Лиде Воронской время от времени является таинственная Серая дама. У Ноэль тоже есть "свое" привидение – Дама в шелковом платье, в которой она узнает собственную прабабушку.

И все же даже по цитатам, приведенным выше, очевидно главное отличие "Без корiння", от других институтских повестей: если большинство авторов рассказывают историю дружбы, которая заставляет забыть о суровом быте и даже полюбить его, то у Королевой в центре сюжета – противостояние главной героини душному, лицемерному, грубому миру института и ее одиночество. И тон здесь взят совсем другой – гораздо более беспощадный и, за исключением пары небольших отступлений, чуждый сентиментальности.

Вот, к примеру, объяснение двух подруг, одна из которых оскорбила другую и стала причиной объявленного той бойкота:

читать дальше

Дверь медленно отворилась. На пороге стояла Катя, взволнованная и смущенная. Ноэль отодвинула книгу. Певучие ритмы, полные солнца и голубых теней, улетели в далекие страны.

– Прости меня…

Ноэль пожала плечами.

– Пойди исповедуйся, мне нечего тебе сказать.

Возможно, что Катя не приняла бы этот совет, и дело дошло бы до новой ссоры или скандала, но в ту же минуту в комнату вошла новая гостья – "гардеробная дама" София Ивановна.

Можно представить себе, насколько более эмоциональным был бы подобный эпизод у Чарской, и была бы прощена Катя или нет

А вот происшествие во время визита императрицы. Решение девочки взять на себя чужую вину – очень распространенный сюжетный ход в институтских повестях. За самоотверженным поступком обычно следует раскаяние и восхищение всего класса, героиня становится общей любимицей. Но не в случае Ноэль, благородный жест которой, кажется, оставляет подруг равнодушными.

читать дальше

Наконец наступил "великий день" визита царицы.

– Уже тут! В Киеве… Завтра – у нас!.. — электрической искрой пробежало по институту.

Этому "завтра" мало кто верил: ждали и надеялись, что императрица может появиться в любую минуту. И всё же все будто окаменели, когда утром в большой зале, куда воспитанницы собрались на молитву, внезапно распахнулись двери и вошла незнакомая группа.