"Проза А. Вербицкой и Л.Чарской как явление массовой литературы"

Глава III.

Популярная проза для девочек Л. Чарской и женский роман как единое социокультурное явление.

В начале XX века в России формируется еще один новый гендерно ориентированный жанр массовой литературы, который по аналогии, но отчасти и в противовес женскому роману можно назвать «девичьей» повестью. Ее безусловная родоначальница на отечественной почве - литературный кумир мещанской России того времени, Лидия Чарская, чье творчество и окажется центром исследования в данной главе диссертации.

Популярная проза для девочек совсем не случайно активно развивается именно в России и переживает свой расцвет именно на рубеже веков. Для обществ с незаконченными модернизационными процессами (а наша страна к таковым тогда и относилась), характерен поиск новых социокультурных образцов, связанных с половыми определениями ролей. Эпоха кризиса - время пересмотра и обновления существующих гендерных идеальных моделей поведения.

читать дальше

Массовая культура, появившаяся, прежде всего, как оперативный ответ на запросы своих читателей, имеет столь высокую притягательность еще и потому, что умеет чутко реагировать на новые потребности общества и создавать современную символическую «одежду» для конкретного социального пола, состоящую из манер, особенностей речи, предпочтительного типа деятельности, сферы ответственности, власти и контроля, характера отношений с близкими и незнакомыми, правил поведения в определенных ситуациях. «Подобно настоящей одежде, социальный и культурный костюм меняется со временем, он обязательно должен соответствовать «моде», духу времени и требованиям нашего окружения» [98. С.4].

Сегодня, например, мы точно знаем, что и как должны делать «настоящий мужчина» и «настоящая женщина» благодаря голливудскому кино и рекламному ролику. Но не последнее место в процессе создания современных моделей для идентификации до сих пор принадлежит и такому виду массовой культуры, как паралитература. Понятно, что в начале прошлого века конкурентов у нее практически не существовало.

Как уже говорилось в первой главе нашего исследования, разделение жанров массовой культуры «по половому признаку» выглядит совершенно закономерным. Но при этом неоднородна и мужская, и женская аудитория, значим здесь, между прочими, возрастной критерий. Вот почему и «маленькие женщины» с развитием демократических процессов в обществе также начинали получать право на собственную литературу, в том числе и массовую.

Социальные предпосылки возникновения популярной литературы для девочек те же, что и для женского романа - это развитие феминизма. Как только общество начинает признавать за женщиной возможности на самоопределение и самореализацию, становится реальным и появление книг, специально адресованных конкретным возрастным группам женской аудитории. Интенсивно действуют к тому же и общие для массовой литературы в целом факторы. Это повышение уровня грамотности населения (по крайней мере, высокий коэффициент начальной грамотности); развитие массовой прессы и иного дешевого чтива; сосредоточение основной читательской аудитории в городах, отрыв большинства людей от привычной среды и потребность в создании единой объединяющей культуры, выполняющей, в частности, психотерапевтическую функцию «опрощения» новой сверхсложной реальности, в которой оказался читатель [См. об этом: 72] и т.д.

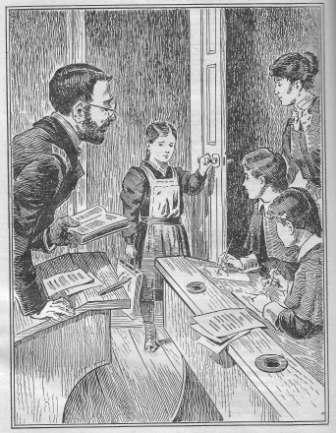

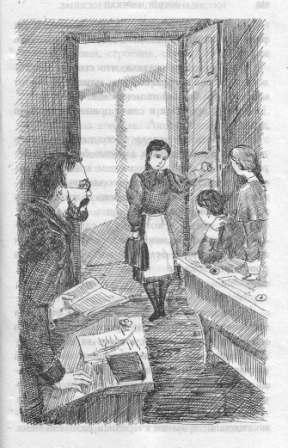

На последнем остановимся подробнее. Огромная популярность в среде девочек произведений Л. Чарской во многом объяснялась тем, что она вторгалась в заповедный край чувств, переживаний, мыслей, идеалов девочек, вырванных из домашней обстановки, обучающихся в женских учебных заведениях. Им приходилось постепенно свыкаться с мыслью, что институт «благородных девиц» или женская гимназия и есть их новый дом, который нужно обживать, а подруги - сверстницы и старшеклассницы, которых следует «обожать», - это их новая семья на долгие годы.

Л.Чарская предлагала свою модель «выживания» в таких условиях: быть терпеливой, быть не просто честной, а иметь обостренное чувство чести, уметь прощать и просить прощения, видеть в злом человеке обиженное существо, никогда не выдавать своих и т.д.

Институтская среда (исключая, правда, привилегированные учебные заведения, вроде Смольного института), как и весь городской социум начала XX века, была «разношерстной» и демократичной: здесь обучались девочки из разных по достатку и родовитости семей. И институткам, получившим неодинаковое воспитание и образование, привыкшим к различному уровню жизни, так же, как и новому городскому населению, подавшемуся в мегаполисы из своих деревень и небольших городков в поисках заработка, предстояло научиться жить со всеми вместе, выработать подходящие правила этого существования, создать свою «объединяющую» культуру. Не удивительно, что успех пришел к Чарской вскоре после выхода «Записок институтки» (повесть «Начало жизни» (1901)), первой «институтской» повести писательницы. Последующие произведения закрепили этот успех, особенно способствовал ему выход в свет повести «Княжна Джаваха» (1903) и несколько ее продолжений: «Люда Влассовская» (1904), «Вторая Нина» (1909), «Джаваховское гнездо» (1912).

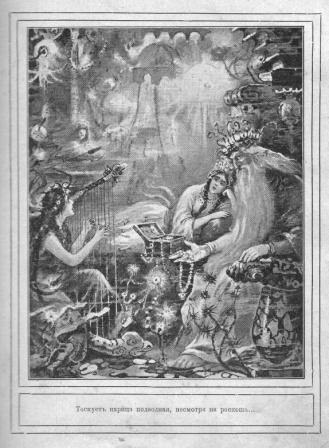

«Как мальчики в свое время увлекались до самозабвения Нат Пинкертоном, так девочки «обожали» и до сих пор «обожают» Чарскую. Все, кому приходится следить за детским чтением, и педагоги, и заведующие библиотеками, и родители, и анкеты, произведенные среди учащихся, единогласно утверждают, что книги Чарской берутся девочками нарасхват и всегда вызывают у детей восторженные отзывы и особое чувство умиления и благодарности к автору. Девочки нежно, восторженно любят Чарскую и создается интимная близость, ласковая дружба между ними и героями ее произведений. Под влиянием Чарской у огромного большинства девочек, складываются девические мечты, сладкие грезы о том неизвестном, жутком и манящем будущем, которое их ожидает в самостоятельной жизни. Такое видное место заняла писательница в кругу наших детей, так полонила она сердца девочек...» [132. С.1]. Статья В. Фриденберг, опубликованная в «Новостях детской литературы» за 1912 год, начинается с констатации факта огромной популярности Л. Чарской именно в среде девочек. Обратив внимание на год издания этой статьи, мы увидим, что литературный успех пришел к Л.Чарской и А. Вербицкой примерно в одно и то же время.

Создательницы популярной литературы для девочек и женщин стали востребованными женской аудиторией одновременно и, как нам кажется, не случайно. Возможно, это некая закономерность. Например, расцвет женского романа в Англии середины XIX века, связанный в первую очередь с именами Э. Гаскелл и сестер Бронте, вызвал чуть позднее приливную волну в области английской детской литературы для девочек. Сразу несколько преданных своему делу авторов написали адресованные им произведения, пользовавшиеся большим успехом. Мэри Луиза Стюарт Моулсворт выпустила умеренно нравоучительные и легко читавшиеся сказочные книги «Кукушкины часы» и «Комната с гобеленами». Джулиана Горация Юинг создавала рассказы и романы, связанные с военной службой (она была женой офицера), садоводством и домашними животными. Самое известное сочинение писательницы, «Нахал», сентиментальная повесть о ребенке, погибающем геройской смертью солдата.

К ведущим романисткам относилась Шарлотта Мэри Йонг, и именно ее известный роман «Наследник Редклиффа» читает героиня Луизы Мэй Олкотт в «Маленьких женщинах». Детям, однако, больше нравилась книга Ш. М. Йонг «Гирлянда из маргариток» - о многодетной семье, лишившейся матери, с очень привлекательной героиней, и некоторые исторические романы вроде «Голубки в орлином гнезде». Анна Сьюелл была автором «Черного красавца», трогательной истории, весьма популярной у девочек.

Да и в настоящее время, на рубеже XX-XXI веков, поражает спрос не только на женский роман, (Например, выборочный просмотр рубрики «Сигнальные экземпляры» «Книжного обозрения» за 1998 год (№43-46) показывает, что из 111 названий, учтенных в разделе «Зарубежная художественная литература», 69 (т.е. 62%!) составляли женские романы), но и на особую художественную литературу для девочек. В издательствах России выходят серии «Маленькие женщины», «Любимые книги девочек», «Книги маленьких принцесс» и т.п. В книжных магазинах под подобную литературу выделяются особые полки - так же, как и для женских романов. «Женский вопрос», с особой остротой встающий в обществе в переломные годы, очевидно, не имеет возрастных рамок.

Нашей задачей в настоящей главе является рассмотрение взаимосвязей между популярной литературой для девочек Л.Чарской и женским романом. И первый ряд вопросов, которые мы ставим перед собой таков: а имеют ли отношение произведения Чарской для девочек к массовой литературе? Строится ли художественный мир в ее текстах по тем же законам, что и в женском романе? Что сближает «девичью» повесть и женский роман и в чем их различия? Кроме того, нас будет интересовать еще и гендерный аспект произведений писательницы: почему они были популярны именно среди девочек?

Наследие Л.Чарской огромно и неоднородно, в том числе и в жанровом отношении. Всего она написала около 80 книг, среди них более 20 романов и повестей, много рассказов и стихов. В ее творчестве принято выделять приключенческие книги для малышей и сказки («Сибирочка», «Лесовичка», «Дом шалунов» и др.), автобиографические повести («За что?», «На всю жизнь» и «Цель достигнута»), историческая беллетристика («Смелая жизнь», «Газават», «Грозная дружина»). Но подлинная слава пришла к писательнице после создания произведений о воспитанницах закрытых учебных заведений и гимназистках. Это такие тексты, как «Записки институтки» (1901), «Княжна Джаваха» (1903), «Люда Влассовская» (1904); «Записки сиротки» (1907), «Приютки», «Генеральская дочка» и т.п. Их и можно отнести к разряду собственно «девичьи повести», хотя примыкают сюда и некоторые работы из названных выше - например, «Сибирочка».

Выделенную группу произведений объединяет следующее: образ главной героини девочки-девушки, нередко «кочующий» из одной книги Л. Чарской в другую (таковы, скажем, Люда Влассовская и Нина Джаваха); особые способы создания образов и тип сюжета (история о Золушке, с некоторыми оговорками); наличие общего адресата девочки-подростка, взрослой девушки.

«Все девочки того времени были без ума от ее книг (а читающие девочки составляли всегда значительный процент читающей публики)» - вспоминала впоследствии о воздействии Л. Чарской известная советская писательница Вера Панова [39. С. 151]. Одной из таких «читающих девочек» была, кстати, и Марина Цветаева, написавшая стихотворение «Памяти Нины Джаваха» [59. Т. I. С. 26], которое включила в «Вечерний альбом». Конечно, поклонники творчества Чарской были и среди мальчиков. Пожалуй, самый известный - один из будущих соавторов «Республики Шкид» Л. Пантелеев, с огромной теплотой говоривший позднее о своих детских впечатлениях от ее книг [см.: 40. Т.З. С. 169]. Однако более типичной для будущих мужчин кажется нам реакция Миши из повести Анатолия Рыбакова «Кортик»: « А это что? Гм! Чарская... «Княжна Джаваха»... Слезливая девчоночья книга. Только переплет красивый. Нужно выменять ее...» [46. С. 18]. Но даже такая реплика означала, в какой цене продолжали оставаться книги Л. Чарской.

Чем же сумела она так угодить основной части своей аудитории? Педагог и историк детской литературы Н.В. Чехов отмечал, что Чарская «обладает живою фантазией», что ее сочинения «всецело принадлежат к романтическому направлению в детской литературе», что их главный интерес в занимательности рассказа, необычайных приключениях и выдающихся характерах героев и героинь», что Чарская, по-видимому «хорошо знакома с Кавказом» [112. С. 141], а среда, описание которой ей наиболее удается, - жизнь закрытого учебного заведения: женского института.

Но ведь выделенные Н.В. Чеховым особенности произведений Чарской (романтизм, живая фантазия, занимательность, яркие герои, необычный антураж, авантюрность и преимущественный интерес к сугубо женской среде обитания) вполне можно рассматривать как проявление паралитературных тенденций в творчестве писательницы.

Мы помним, что массовая литература - это прежде всего определенная технология, которая включает в себя клишированные способы описания предметов и людей, а также универсальные повествовательные формы (типы сюжетов). Существует набор определенных приемов, присущих этому виду литературного творчества. Чаще всего используются три основных: напряжение (саспенс), идентификация и создание слегка видоизмененного, воображаемого мира. Коммерческая продукция отличается также установкой на развлекательность и высокой степенью стандартизации. Массовая литература - производство формул. Автор, обратившийся к тривиальным жанрам, не склонен вынашивать художественные решения так долго и мучительно, как это делает писатель, работающий вне канонов.

Но многое из того, что к ним относится, начали находить в произведениях Л. Чарской, написанных для девочек, уже первые ее критики. (Например, К. Чуковский сравнивал процесс творчества писательницы с работой заводного механизма: «И мне даже стало казаться, что никакой Чарской нет на свете, а просто в редакции «Задушевного слова» ( «Задушевное слово» - два еженедельных журнала издательства М.О. Вольф для младших школьников и подростков, соответственно, в которых были напечатаны большинство произведений Л. Чарской.) где-нибудь в потайном шкафу, имеется заводной аппаратик, с дюжиной маленьких кнопочек, и над каждой кнопочкой надпись: «Ужас», «Обморок», «Болезнь», «Истерика», «Злодейство», «Геройство», «Подвиг», - и что какой-нибудь сонный мужчина, хотя бы служитель редакции, по вторникам и по субботам засучит рукава, подойдет к аппаратику, защелкает кнопками, и через два или три часа готова новая вдохновенная повесть, азартная, вулканически-бурная, - и, рыдая над ее страницами, кто же из детей догадается, что здесь ни малейшего участия души, а все винтики, пружинки, колесики!.. Конечно, я рад приветствовать эту новую победу механики. Ведь сколько чувств, сколько вдохновений затрачивал прежде человек, чтоб создать «произведение искусства»! Теперь, наконец-то, он свободен от ненужных творческих мук!» [135. С.З].

И недаром авторы, создающие произведения массовой литературы, всегда так плодовиты. Лидия Чарская написала за свою жизнь столько, что вполне могла бы претендовать на место в «Книге рекордов Гиннеса», если бы таковая в ее времена существовала. Что же касается обнаруженных Чуковским «кнопок», то и они представляли отнюдь не случайный набор: упор на сильные ощущения - базовый признак массовой литературы, средство поддержания читательского интереса к тексту. И ту же самую функцию выполняет здесь сюжет, наполненный большим количеством невероятных приключений.

Повышенная эмоциональность повестей, нескончаемые обмороки, слезы, поцелуи, бесчисленная череда интриг и перипетий - это конструкт, реализующий в конкретных текстах Чарской один из ведущих приемов «паралитературы»: создание напряжения или саспенса. Полуистерическая атмосфера оглушает читательниц, не позволяет им включить свой разум и критически отнестись к тексту, создает гипнотический эффект. Вспомним для сравнения: сходными средствами успешно пользовалась и Вербицкая, более того - они востребованы авторами женских любовных романов по сей день.

Наряду с напряжением формульные писатели делают ставку на идентификацию и романтическое преображение реальности. Есть все это и у Чарской. Особой виртуозности она достигла в первом, и это стало залогом успеха, ведь если читательница никаким образом не отождествляет себя с героиней, она просто отложит роман в сторону. Дж. Кавелти выделял особый вид идентификации, свойственный формульным историям, где «утверждается идеализированный образ себя» [71.С.26].

Как нам кажется, для этого необходимо, во-первых, чтобы образец был узнаваем; во-вторых, чтобы его обычные побуждения и поступки были переосмыслены в сторону «облагораживания», и, в-третьих, чтобы он нес в себе воспитательный заряд идеала. Любую из подобных схем можно было найти в женском романе. Там также героиня должна была стать «одной из нас», но, одновременно, и представлять собой идеал «настоящей женщины» и «настоящей девушки».

И в женском романе, и в популярной литературе для девочек используется как бы двойная идентификация. С одной стороны, благодаря большому количеству литературных штампов, не несущих конкретной информации о героине («глаза, как звезды, губы, как цветок») читательница подключает собственную фантазию и «досоздает» образ героини в нужном направлении (т.е. подставляет себя на ее место). С другой стороны, писательница приписывает героине свои качества, черты внешности, особенности своей биографии, иногда даже наделяет своих героинь «прозрачными» фамилиями. Например, девичья фамилия Лидии Чарской - Воронова, а одна из ее поздних повестей называется «Юность Лиды Воронской». Однако, реальные факты, безусловно, переосмысливаются. Автор приукрашивает и облагораживает их. Если сравнить параллель «Воронова - Воронская», мы уже наблюдаем этот процесс: фамилии, оканчивающиеся на -ской и -ская, издавна считаются в русском обывательском сознании более благородными. Да и в русском литературном обиходе подобным образом именуются, как правило, герои-аристократы. Например, Чичиков, пытающийся произвести впечатлении на губернаторскую дочку, действует так:

«Герой наш... уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины... как остановился вдруг, будто оглушенный ударом» [23. Т.П. С.294].

Так реализуется формула, которую можно было бы назвать так: «реальный образ плюс немного фантазии и статуса». Рассмотрим с этой точки зрения культовую для гимназисток и институток начала XX века повесть Л. Чарской «Княжна Джаваха». Ее сюжетная линия стандартна. Героиня, генеральская дочь, в детском возрасте лишается матери и всю свою детскую любовь переносит на отца. Девочка импульсивна, эмоциональна, она отважная дикарка, не признающая запретов. Отец решает жениться вторично, девочка сбегает из дома, переживает опасные приключения. Ее находят, но будущую мачеху она так и не признает. Далее героиню отправляют в институт в Петербург. Княжна переживает свои первые трудности в качестве новенькой, успешно проходит «обряд инициации», становится первой ученицей и завоевывает любовь учителей и одноклассниц.

А теперь сравним художественную модель с фактами биографии самой писательницы. Детство Л.А. Чарской прошло в состоятельной семье. «Она рано лишилась матери и всю свою привязанность перенесла на отца, который, вместе с тремя тетками, потакал всем ее желаниям: девочка ни в чем не знала отказа. Она росла маленькой дикаркой <...> плавала как рыба, умела лазать по деревьям, гребла и правила лодкой не хуже рыбака, отлично управлялась с лошадью...

Детство казалось источником одной лишь радости, пока отец не привел в дом мачеху. Фанатично, болезненно привязанная к отцу Лида не могла справиться с этим испытанием. Между экзальтированной, с необузданным и чрезмерно впечатлительным характером девочкой и холодной, выдержанной светской молодой женщиной началась непримиримая вражда, которая привела к побегу Лиды из дома. Беглянку поймали... Лиду отвезли в Петербург... и определили... в Павловский институт» [165.С.6].

Перед нами практически два варианта одной и той же истории: вариант биографический и выдуманный. Все изменения, внесенные Чарской, работают на создание таких образов и ситуаций, которые наиболее полно отвечают канонам паралитературной эстетики: в повести сравнительно обыкновенная девочка превращается в родовитую генеральскую дочь; приключения княжны Джавахи после побега из дома гораздо более романтичны, чем те, которые пережила реальная Лида. Да и действия происходят не в Шлиссельбурге, где служил отец Чарской, а на романтическом Кавказе, который для массовой литературы начала XX века был примерно тем же, чем является Италия и итальянский антураж для современного женского любовного романа.

Знаменитую фразу Буратино из «Золотого Ключика» А. Толстого о том, что в театре он будет играть самого себя, можно отнести и к А. Вербицкой, и к Л. Чарской. Как бы ни был свойствен подобный эгоцентризм творческой личности вообще независимо от ее пола, женское творчество (а творчество «массовых» писательниц, в особенности) тяготеет к чрезмерно приукрашенному биографизму, что, впрочем, не отменяет способностей Чарской правдиво передавать быт и атмосферу института «для благородных девиц» конца XIX - начала XX века. Кстати, авторский эгоцентризм поэтесс подчеркивал В. Ходасевич, писавший о том, что «как человеческий документ женская поэзия содержательнее и ценнее, чем как собственно поэзия» [56. Т. I. С.473], но, думается, его слова можно отнести и к некоторым разновидностям женской прозы.

Повышенный автобиографизм подобных сочинений тоже, очевидно, заставлял неискушенную в литературе часть аудитории дополнительно убедиться, что описываемые события и сами герои - реальны. Читательницы Чарской так истово поверили в существование Нины Джавахи, что в Новодевичий монастырь, где, согласно тексту, она была похоронена, началось настоящее паломничество гимназисток: все искали могилу героини и «крест из белого мрамора с надписью «Здесь покоится княжна Нина Джаваха-алы-Джамата» наверху которого значилось: Спи с миром, милая девочка» [6. С. 136].

А особый интерес к судьбе Нины Джавахи читательницы проявили во многом потому, что автор помещает свою героиню в так хорошо знакомую для них среду - женское учебное заведение. Мир института, женской гимназии был, одновременно, и узнаваем и, стараниями Чарской, приспособлен к детской психике. По сравнению с реальным он для ребенка явно добрее, в нем почти нет злых людей, хотя есть персонажи, озлобленные на жизнь и на своих обидчиков. Но даже их, по мысли автора, способно быстро изменить ласковое обращение. Причем, им совсем не надо перерождаться: просто нужно помочь человеку снять наносное и стать таким, каков он в основе своей - добрым.

Логика существования художественного мира повестей Чарской, однако, заметно сопротивлялась установкам писательницы: слишком уж часто она сама вводила на страницы своих произведений людей с явными садистскими наклонностями (вспомним, к слову, и об упоминавшихся садо-мазохистских тенденциях женского романа). Это Пугач-Арно в «Записках институтки», «Люде Влассовской» и «Княжне Джавахе», Павла Артемьевна в «Приютках», Матильда Францевна в «Записках маленькой гимназистки» и другие. Поведение воспитателей бывает неоправданно жестоким, когда преступление явно уступает наказанию. Например, героиню повести «Приютки», уже взрослую девушку, остригли наголо (причем эту идею поддержала «добрая», якобы, начальница) только за то, что она недостаточно вежливо ответила изводившему ее педагогу. И, тем не менее, Чарская всегда удивительно прекраснодушным образом находит оправдание для жестокого персонажа, утверждая, что, оказывается, перед нами неплохой, в принципе, человек.

Зачем? Видимо для того, чтобы дать ребенку какой-то выход из положения, когда он не может изменить сложившихся обстоятельств, зависимости от всевластных педагогов и школьного начальства, как бы последние себя ни вели. Поэтому своими повестями Чарская помогала изменить отношение к ситуации тем, кто был не в силах изменить саму ситуацию. В собственном детстве подобный путь она проделала, видимо, самостоятельно: «Чарская пишет об этом как бы изнутри, не отделяя себя от других, как равноправная со всеми, кто сознавал: для того, чтобы здесь выжить, надо было своими усилиями, каким угодно образом сделать эту жизнь более привлекательной, более приемлемой, чем она была на самом деле» [166.С.84].

А «более приемлемой» жизнь в книгах Чарской делают положительные персонажи взрослых (причем не просто положительные, а ангелы доброты): таковы горбунья тетя Леля в «Приютках», кондуктор и его дочь в «Записках маленькой гимназистки», старый Михайлыч в «Сибирочке» и т.д., а так же детская дружба, возникающая между девочками.

Подобную лакировку действительности приняли, разумеется, далеко не все. К примеру, Чуковский называл институт в изображении Чарской «гнездилищем мерзости, застенком для калеченья детской души» и упрекал писательницу в том, что «подробно рисуя все ужасы этого мрачного места, она ни на миг не усомнилась, что рисует умилительно-трогательное» [136. С.З].

Но и такие обвинения были не во всем справедливыми: прозрения иногда тоже посещали писательницу. В уже упоминавшейся нами повести «Юность Лиды Воронской» она с горечью писала: «Все это «обожанье», беготня за учителем - все это чушь, безделье, глупость одна... Заперты мы здесь в четырех стенах, ни света божьего, ни звука до нас не доходит» [10. С. 201]. Скорее всего, поэтому следует выделить свойственную Л. Чарской двойственность восприятия жизни. Она-то и помогала автору создавать в узнаваемых интерьерах и коллизиях мир грез и надежд, столь характерный для массовой литературы в целом.

Да, Чарская была, очевидно, талантливым бытописателем, недаром говорилось, что быт у нее «изображен недурно, по-хорошему очерково» [Цит. по: 15. С. 81]. Но, давая реальную картину действительности, писательница активно искала противовесы, романтически смещала оценки, унося своих героинь в область неземных пространств и экзальтированных отношений. Педагогический нажим, сентиментальный пафос и выводил автора, к тому, что называется

« - Дай мне поцеловать тебя, душка за то, что ты всегда видишь такие поэтические сны!

- Ах, какая я глупая, Люда. Ну, поцелуй же меня.

- За то, что ты глупая?

- Хотя бы и за это» [6. С. 93].

К. Чуковский писал об институтках, что «всю свою юную жажду слез, порываний и жертв они утоляют эротикой, тем пресловутым институтским обожанием, которым так восхищается Чарская. А кого обожать безразлично. Можно даже повара Кузьму» [ 136. С. 3].

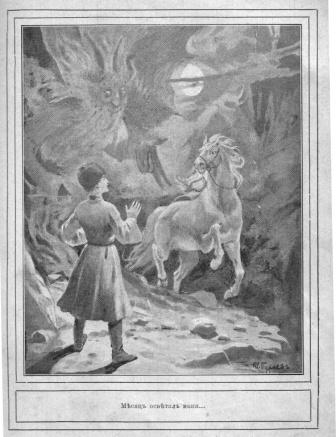

Нельзя сказать, что фантазии и мечты о нерушимой дружбе, жертвенной любви и несбыточных приключениях, совершенно не находили выхода в реальной жизни институток. Возвратимся еще раз к мемуарам Е.Н. Водовозовой «На заре жизни». Здесь подробно описывается жизнь в стенах другого, Смольного, института для благородных девиц, гораздо более респектабельного, чем Павловский. Там так же обожали и падали в обморок, причем механику падения в обморок сами же и разрабатывали. А ночами «болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилищах, а при малейшем скрипе двери... с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору» [20. С. 113].

Итак, все это было институтской реальностью, но критики обвиняли не уродливую систему образования девочек, а самого автора: «Чарская воспитывает грубый эпикуреизм, обнаженное половое кокетство перед мужчинами, лживость и показную сторону жизни и тем самым притягивает детские сердца...

Произведения Чарской особенно действуют развращающе на юных девушек. Они находят в них отзвук проснувшимся половым томлениям, организм, почувствовав присутствие в себе присутствие новых сил, новых потребностей расшириться, выйти из своих собственных границ, сразу вступает на опасный путь смакования тех любовных, переживаний, о которых с такой легкостью и таким бахвальством и особой развязностью повествуют герои Чарской» [132. С. 5]. Оговоримся сразу, мы не обнаружили у Чарской «смакования <...> любовных переживаний», да еще и таких, о которых говорят «с <...> легкостью и <...> бахвальством». Это, очевидно, уже фантазии не институток, а автора статьи. Но вот что было им отмечено верно: «Самоуслаждение, вот то психологическое состояние читательниц, на котором построен успех Чарской» [132. С. 5]. Так совершенно справедливо обнаруживалась ориентация писательницы на развлечение читателя и отвлечение его от действительности.

Другая особенность формульных структур - это воплощение конкретных культурных тем и стереотипов в более универсальных повествовательных архетипах. Но, чтобы образцы заработали, «они должны быть воплощены в персонажах, среде действия и ситуациях, которые имеют соответствующее значение для культуры, в недрах которой созданы» [71. С. 35].

Рассматривая романы Вербицкой, мы пришли к выводу, что в них многое отсылает нас к сказке о Золушке. А к какому архетипическому образцу восходят «девичьи» повести Л. Чарской? Для ответа на этот вопрос мы попытались выявить их архисюжет. Под этим понятием мы, вслед за А.К. Жолковским и Ю.К. Щегловым, понимаем инвариантную структуру, общую, например, для одного писателя («общетолстовский архисюжет») или ту, которая является общей для некоторых его произведений [см.:69. С. 128].

Для описания архисюжета исследуемых повестей Л. Чарской мы воспользуемся методом В. Я. Проппа, применившего его для анализа волшебной сказки. Вопрос о границах применимости системы Проппа обсуждается в литературоведении уже давно. Например, Ю.М. Лотман считает, что все опыты расширительного толкования пропповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам дали, в общем, негативные результаты. Ведь сказка отличается простотой и устойчивостью и имеет «закрытый» характер. Если в саму сказку вторгается, например, современность («тут Иван стал в змея из нагана палить»), то структуру сюжета такое изменение не задевает. Эпизод все равно будет включаться в набор устойчивых вариантов функции «бой». Функция «победа» может выполняться в сказке синонимическими ситуациями: «антагонист побеждается в открытом бою», «побеждается при состязании», «изгоняется» и т.д. С точки зрения сказки это варианты одного сюжета [см. об этом: 81. С. 326]. В романе же, например, сказочные сюжеты не могут не преобразовываться.

По существу, Ю.М. Лотману вторит Ю.К. Щеглов, который в работе «К описанию структуры детективной новеллы» полагает, что «не следует считать перенос пропповского принципа на полноценную литературу легким и механическим делом», поскольку в литературных произведениях инвариантные мотивы не располагаются на одном уровне, не образуют одной линии, «а комбинируются между собою какими-то иными способами» [69. С.95].

Однако с ними не соглашается В.Б. Смиренский, считающий, что «такой взгляд отражает определенную недооценку объяснительной или порождающей системы Проппа. Несмотря на то, что многие, в том числе и сам Пропп, ограничивали ее применение только жанром волшебной сказки, на самом деле можно наблюдать постепенное распространение этой модели <...> Важная особенность жанра героической волшебной сказки - продуктивность сюжетной модели, выходящая за рамки фольклора» [89. С. 226].

Представив несколько мнений, мы склонны поддержать в своем исследовании, посвященном изучению формульных структур, последнего автора - тем более, что Щеглов ссылается как раз на принципиально иную, «полноценную литературу» [69. С.95]. Зато формы «канонические» (житие, женский роман, детектив и т.п.), на наш взгляд, вполне могут быть сведены к единой нарративной схеме, состоящей из ряда конструктивных элементов, так называемых функций, и поэтому использование по отношению к литературе массовой метода Проппа может оказаться не только достаточно корректным, но и продуктивным.

Естественно, с известными оговорками. Например, если у Вербицкой в качестве архетипического образца берется не вся сказка о Золушке (в «Ключах счастья» отсутствуют, скажем, мачеха-злодейка и исходящее от нее вредительство - Маню как раз все любят и все ею восхищаются), а лишь отдельные мотивы; то у Чарской в качестве архетипического образца, наоборот, использовались сюжетные ходы сразу из нескольких сказок.

Исследовательница Е. Путилова выделяет два основных типа сюжета повестей Л.Чарской: «институтский» и сюжет, в основе которого лежит путь скитаний и странствий героя [165. С. 15]. Проанализировав произведения, мы пришли к следующему выводу: «институтский» сюжет восходит к русским сказкам о мачехе и падчерице, а «приключенческий» сюжет, пользуясь терминологией А.И. Никифорова [85. С. 15], к «мужской героической волшебной сказке» и к сказкам о детях в лесу и разбойниках. Это, например, такие тексты из сборника Афанасьева, как «Разбойники» и «Мудрая девица и семь разбойников».

Интересна и то, что одна и та же героиня может фигурировать в повестях, относящихся и к первой, и ко второй группе, что у Чарской есть повести, в которых встречаются оба типа сюжета (например, повесть «Княжна Джаваха»). Получается: с точки зрения сказочной логики ее героиня - некий андрогин, совмещающий в себе и женственное, и мужественное начала. Кстати, на практике это выглядит так: героини совершают решительные поступки, но затем падают в обморок. И подобные неосознанные «раннефеминистские» установки (женщина равна мужчине, для нее возможно и полезно то же, что и для «первого пола») иногда интересно пересоздают сказочную ситуацию. Например, в «Люде Влассовской» героиня избавляет героя от насильственного супружества.

Эту часть повести можно записать в виде следующей нарративной схемы:

(Здесь и далее обозначения взяты из работы В. Я. Проппа «Морфология сказки». См.: Пропп В.Я. Морфология сказки, М., 1969. С127-132.)

Два типа сюжета, свойственные «девичьим» повестям Л. Чарской, «институтский» и «приключенческий», имеют много общего и поддаются определенному обобщению. В их основе лежит один и тот же «архисюжет». Выглядит он следующим образом. Начальная ситуация - рассказ о девочке и ее семье. Далее происходит отлучка старших в форме смерти. В результате недостачи средств для существования и получения образования или вредительства девочку хотят отослать. Ей сообщают, что дома она остаться не может. Ее отправляют в чужой мир. Далее происходит схватка с враждебным дарителем, которая завершается победой. В качестве волшебного средства часто выступает образок, медальон с портретом и образком, золотой крестик. Они помогают героине проявлять такие качества как честность, кротость, умение прощать, то есть христианские добродетели, воспитанные в дочери, как правило, матерью. Кстати, волшебное средство часто и передается самой матерью или подругой-покровительницей. В финале обычно возникает такая парная функция как состязание и победа в нем. Недостача ликвидируется, девочка обретает новую семью. Нередко этому сопутствует и такая функция, как обогащение при развязке.

«Архисюжет» девичьих повестей Чарской может быть зафиксирован в виде следующий нарративной схемы:

«Архисюжет» Л. Чарской, таким образом, синтетичен. Отдельные сюжетные линии отсылают нас к разным архетипическим образцам. Например, одна из сюжетных линий (пользуясь терминологией В.Я. Проппа - один из «ходов») в той же «Люде Влассовской» восходит к формуле «простой сказки», выведенной исследователем и включающей в себя 12 символов:

Рассмотрим его, сравнивая с фольклорным аналогом:

Двенадцатая функция О (обличение ложного героя) также характерна для обеих структур, просто у Чарской она сработает после того, как будет завершен последний ход.

Очевидно, что все 12 функций, составляющих сюжет «простой сказки» о похищении царевен змеем, несмотря на некоторые отличия, повторяются в этой сюжетной линии повести Л. Чарской.

Сравнивая сказку «Морозко» и повесть «Княжна Джаваха», мы получаем следующие нарративные схемы:

Продолжение главы дальше

Список использованной литературы

@темы: статьи, Агафонова, Н.С., Вербицкая, Проза А. Вербицкой и Л.Чарской как явление массовой литературы, Чарская

.

.