текст мне не понравился, а вот фотографии интересные.

текст мне не понравился, а вот фотографии интересные.

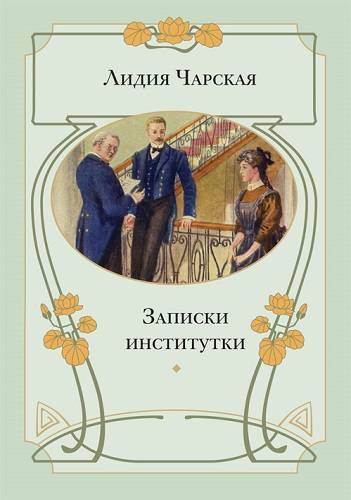

Как я ждала новое красивое издание моей любимой повести Чарской - "Записки институтки"! Кстати, если не ошибаюсь, на обложке иллюстрация Самокиш-Судковской к трилогии о Мусе)) еще одна любимица)

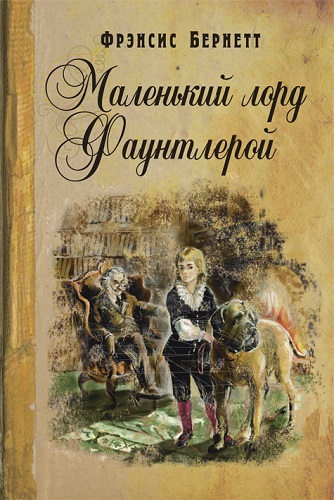

И это еще не все - переиздали "Маленького лорда Фаунтлероя" со старинными гравюрами и переводом 1907 года.

Энасу и всем причастным к выпуску прекрасных книг - огромное спасибо!

От издательства: "Книга доктора исторических наук, профессора Виктора Бердинских целиком основана на дневниках за 1909–1924 годы Нины А-овой, вятской гимназистки, затем петроградской курсистки, затем поэтессы и скромной сотрудницы областной библиотеки. Ее цельная душа наполнена искусством, круг ее интересов — стихи, живопись, музыка. Дневники показывают невероятное богатство сложившейся к 1917 году русской жизни со всеми ее мироощущениями, восприятиями, образом мыслей, отточенной культурой чувств. На их страницах, сохранивших многие детали быта первой четверти XX века, гибким и страстным языком описаны события трагической эпохи. Во время краха родной страны юная девушка сохранила твердость ума и убеждений, искренность и чистоту. Она сумела — с поразительным самоанализом — запечатлеть поток времени, проходящий через ее душу, хотя, конечно же, не думала об этом, не помышляла о постороннем читателе и нимало не ценила свои закрытые для чужих глаз дарования".

lomonosov-books.ru/511

Автор: Дочь капитана Татаринова

Канон: оридж, местами - "Далекие шатры" М.М.Кей

Пейринг/Персонажи: Степка Засекина, и многие-многие другие

Категория: джен, гет

Жанр: приключения, романс

Рейтинг: G

Краткое содержание: 1870-е годы. Это - история правнучки Николая и Антонины Потемкиных. А началась она с того, как и почему одна воспитанница института благородных девиц сбежала из дома.

1872 год. Конец мая. Уездный город Заботинск

читать дальше

Автор: Snowqueen1996 (ficbook.net/authors/191488)

Фэндом: Лидия ЧарскаяРейтинг: G

Жанры: Статьи

Размер: Мини, 3 страницы

Кол-во частей: 1

Статус: закончен

Описание:

К сожалению, насчет творчества этой замечательной писательницы начала прошлого столетия по-прежнему проходит множество споров, в ее адрес очень часто можно услышать лишь негативные отзывы. Причиной тому - большое количество стереотипных представлений (мифов) о Чарской и ее творчестве. Давайте же попробуем разобраться в том, что из них правда, а что - ложь, придуманная завистниками ее небывалого успеха в тогдашние годы.

Посвящение:

Всем, кто любит книги Чарской и не считает ее "гением пошлости и розовых сопель"

Публикация на других ресурсах:

Разрешаю (даже была бы рада этому) опубликовать мою статью вот здесь: www.diary.ru/~charskaya/

А также можно здесь vk.com/club2186860

но во всем случаях указать ссылку на оригинал: ficbook.net/readfic/3529805

Примечания автора:

Решила наконец сказать свое слово в адрес писательницы, которая в свое время стала для меня учительницей, помогшей создавать свои работы. Говорю сразу: я не намерена ее Абсолютно идеализировать и т.д., просто донесу до некоторых то, чего о ней, похоже, забыли.

Миф первый. Книги Чарской могут быть интересны только наивным девочкам 7-12 лет, поскольку все они написаны об их ровесницах-институтках и сиротках.

Действительно, Чарская не просто так официально признана именно детской писательницей, и большая часть ее книг была написана для детей, в особенности для девочек младшего и среднего возраста. Однако помимо этого у Чарской есть и несколько любовных романов и циклов рассказов для взрослых ("Ее величество Любовь", "Солнце встанет!", "Вакханка", "Рассказы о женском сердце" и пр), а также исторические (пускай и с неточностями) повести ("Смелая жизнь", "Газават", "Грозная дружина", "Паж цесаревны"

. Все они написаны уже не про школьниц-институток и не про потерявшихся детей, благодаря чему вполне могут быть интересны более взрослой аудитории, людям, которые относятся с уважением к царской династии и искренним, открытым чувствам.

. Все они написаны уже не про школьниц-институток и не про потерявшихся детей, благодаря чему вполне могут быть интересны более взрослой аудитории, людям, которые относятся с уважением к царской династии и искренним, открытым чувствам.читать дальше

PS Прошу прощения, но, как новичок, пока не знаю, какие именно ставить теги.

В связи с этими прекрасными новостями у меня вопрос - можно ли надеяться на переиздания других книг из "Маленьких женщин"? Очень нужны издания на балетную тему: "Дневник Дельфины" и "Балетные туфельки"

Интермедия 5. История одной жизни

Институтка

В статье «Как я стал детским писателем» Л. Пантелеев признается: «…Среди многих умолчаний, которые лежат на моей совести, должен назвать Лидию Чарскую, мое горячее детское увлечение этой писательницей… несколько раньше познакомился я с Андерсеном и был околдован его сказками. А год-два спустя ворвалась в мою жизнь Чарская. Сладкое упоение, с каким я читал и перечитывал ее книги, отголосок этого упоения до сих пор живет во мне — где-то там, где таятся у нас самые сокровенные воспоминания детства, самые дурманящие запахи, самые жуткие шорохи, самые счастливые сны.

Прошло не так уж много лет, меньше десяти, пожалуй, и вдруг я узнаю, что Чарская — это очень плохо, что это нечто непристойное, эталон пошлости, безвкусицы, дурного тона. Поверить всему этому было нелегко, но вокруг так настойчиво и беспощадно бранили автора „Княжны Джавахи“, так часто слышались грозные слова о борьбе с традициями Чарской — и произносил эти слова не кто-нибудь, а мои уважаемые учителя и наставники Маршак и Чуковский, что в один несчастный день я, будучи уже автором двух или трех книг для детей, раздобыл через знакомых школьниц какой-то роман Л. Чарской и сел его перечитывать.читать дальше

* * *

Третья книга называется «Миньона». Ее написала в 1884 году Софья Дмитриевна Макарова — учительница Санкт-Петербургских городских школ, жена генерала Николая Ивановича Макарова, преподававшего курс начертательной геометрии в Санкт-Петербургском технологическом институте, в Институте путей сообщения, институте гражданских инженеров, на высшем курсе при реальном училище им. В. В. Муханова.

Софья Дмитриевна, по ее собственному признанию, пересказала рассказ госпожи Роден «Das Musikantenkind» (т. е. «Дитя музыканта»), «находя… его вполне подходящим для детского чтения». Она перенесла действие рассказа в Петербург.

Это история сироты весьма популярный сюжет в детской литературе XIX века (вспомним мальчика Реми из романа Георгия Мало). Главная героиня рассказа — талантливая скрипачка, восьмилетняя Миньона, дочь музыканта-итальянца, переехавшего в Россию. Оставшись одна-одинешенька после смерти отца, она терпит побои и унижения от злой жены булочника Амалии Карловны, в доме которой живет. Единственное, что поддерживает ее, — это дружба с доброй кухаркой Прасковьей и младшим сыном булочницы Фрицем. Но когда Амалия Карловна в сердцах растоптала скрипку — единственное сокровище Миньоны, девочка, не выдержав издевательств, убежала из дома и попала в труппу странствующего скрипача Рудольфа Кеберле. Вместе они приезжают в Лесное, бывшее в то время популярным дачным местом.

«Вскоре Кеберле со своей странной семьей прибыл в дачную местность под Петербургом, известную под названием „Лесного Института“. Это очень оживленное место, с массой дач, с театром, клубом и садом, где часто играет музыка.читать дальше

* * *

Детские журналы конца XIX века также заслуживают того, чтобы о них сказали несколько добрых слов.

Родоначальником журнальных изданий в России принято считать приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости» «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», выходившее в период с 1728 по 1742 год. Первые журналы носили научно-популярный характер, и лишь во второй половине XVIII века появляется журнал, выбравший своей целевой аудиторией не ученых мужей, а матерей семейства. Им стал московский ежемесячник «Детское чтение для сердца и разума», издаваемый Н. И. Новиковым с 1785 по 1789 год.

Приветствуя бурное развитие отечественной журналистики, критик Н. В. Добролюбов писал:читать дальше

* * *

Вторая книга относится к любимому детьми и взрослыми жанру робинзонады. Когда-то давным-давно, еще в XVIII веке, Жан-Жак Руссо писал, что единственная книга, которую он даст своему ученику Эмилю до того, как ему исполнится 12 лет, — это «Робинзон Крузо» Дефо. Он писал: «Нет ли средства сблизить всю массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить и которая могла бы служить стимулом даже для этого возраста? Если можно изобрести положение, при котором все естественные потребности человека обнаруживались бы ощутительным для детского ума способом, и средства удовлетворить эти самые потребности развивались бы постепенно с одной и тою же легкостью, то живая и простодушная картина этого положения должна служить первым предметом упражнения для воображения ребенка.

Пылкий философ, я уже вижу, как зажигается твое собственное воображение. Не трудись понапрасну: положение это найдено, оно описано и — не в обиду будь сказано — гораздо лучше, чем описал бы ты сам, по крайней мере с большим правдоподобием и простотой. Если уж нам непременно нужны книги, то существует книга, которая содержит, по моему мнению, самый удачный трактат о естественном воспитании. Эта книга будет первою, которую прочтет Эмиль; она одна будет долго составлять всю его библиотеку и навсегда займет в ней почетное место. Она будет текстом, для которого все наши беседы по естественным наукам будут служить лишь комментарием. При нашем движении вперед она будет мерилом нашего суждения; и пока не испортится наш вкус, чтение этой книги всегда нам будет нравиться. Что же это за чудесная книга? Не Аристотель ли, не Плиний ли, не Бюффон ли? — Нет: это „Робинзон Крузо“.

Робинзон Крузо на своем острове — один, лишенный помощи себе подобных и всякого рода орудий, обеспечивающий, однако, себе пропитание и самосохранение и достигающий даже некоторого благосостояния — вот предмет, интересный для всякого возраста, предмет, который тысячью способов можно сделать занимательным для детей. Вот каким путем мы осуществляем необитаемый остров, который служил мне сначала для сравнения. Конечно, человек в этом положении не есть член общества; вероятно, не таково будет и положение Эмиля; но все-таки по этому именно положению он должен оценивать и все другие. Самый верный способ возвыситься над предрассудками и сообразоваться в своих суждениях с истинными отношениями вещей — это поставить себя на место человека изолированного и судить о всем так, как должен судить этот человек, — сам о своей собственной пользе.

Роман этот, освобожденный от всяких пустяков, начинающийся с кораблекрушения Робинзона возле его острова и оканчивающийся прибытием корабля, который возьмет его оттуда, будет для Эмиля одновременно и развлечением, и наставлением в ту пору, о которой идет здесь речь. Я хочу, чтобы у него голова пошла кругом от этого, чтоб он беспрестанно занимался своим замком, козами, плантациями; чтоб он изучил в подробности — не по книгам, а на самих вещах — все то, что нужно знать в подобном случае; чтоб он сам считал себя Робинзоном, чтобы представил себя одетым в шкуры, с большим колпаком на голове, с большою саблей, во всем его странном наряде, исключая зонтика, в котором он не будет нуждаться. Я хочу, чтоб он задавался вопросами, какие принимать меры в случае недостатка того или иного предмета, чтоб он внимательно проследил поведение своего героя, поискал, не опустил ли тот чего, нельзя ли было сделать что-нибудь лучше, чтоб он старательно отметил его ошибки и воспользовался ими, чтобы при случае самому не делать подобных промахов; ибо будьте уверены, что он и сам захочет осуществить подобного рода поселок; это настоящий воздушный замок для того счастливого возраста, когда не знают иного счастья, кроме обладания необходимым и свободы.

Каким обильным источником является это увлечение для человека ловкого, который для того только и зарождает это увлечение в ребенке, чтобы извлечь из него пользу! Ребенок, торопясь устроить склад вещей на своем острове, проявит больше страсти к учению, чем учитель к преподаванию. Он захочет знать все, что полезно для этого, и притом — только полезно: вам не нужно будет руководить им, придется лишь сдерживать его. Впрочем, поспешим поселить его на этот остров, пока он ограничивает этим свои мечты о счастье; ибо близок день, когда если он захочет на нем жить, то жить не один, когда его ненадолго удовлетворит и Пятница, на которого он теперь не обращает внимания».

В 1896 году Э. Гранстрем решил, что детям будет еще интереснее, если на необитаемом острове окажется их сверстник, и написал книгу «Елена Робинзон».

Ее героиня — четырнадцатилетняя девочка Елена, читать дальше

Однако есть книги, почти неизвестные современному читателю, при том что они были любимы нашими бабушками и прабабушками. Героинями всех трех книг, о которых пойдет речь, были девочки.

* * *

Первая из них — «Проделки Софи», написана петербургской уроженкой Софьей Ростопчиной, в замужестве графиней де Сегюр, для ее внуков и внучек. Она писала ее во Франции, в поместье мужа, окруженная выросшими любящими детьми (их у Софьи и французского дипломата Евгения де Сегюра было восемь, двое умерли рано, но остальные создали свои семьи). Рождение последней дочери Ольги в 1835 году было очень тяжелым — долгое время графиню преследовали тяжелые мигрени с временным параличом конечностей. Однако, по воспоминаниям ее детей, графиня неизменно оставалась любящей матерью, радовавшейся любой возможности провести время с детьми. По утрам они любили смотреть, как их мать причесывается и завивает волосы, старшие подавали ей щетки и туалетную воду, младшие скакали и кувыркались на ее кровати, «твердой, как мешок с орехами», по выражению ее сына.

читать дальше

С одной стороны, интересно найти «совсем последнюю» повесть или роман Чарской, с другой… ну вы понимаете: грустно. Поэтому и делишь на: последний детский рассказ. Последнюю взрослую повесть…

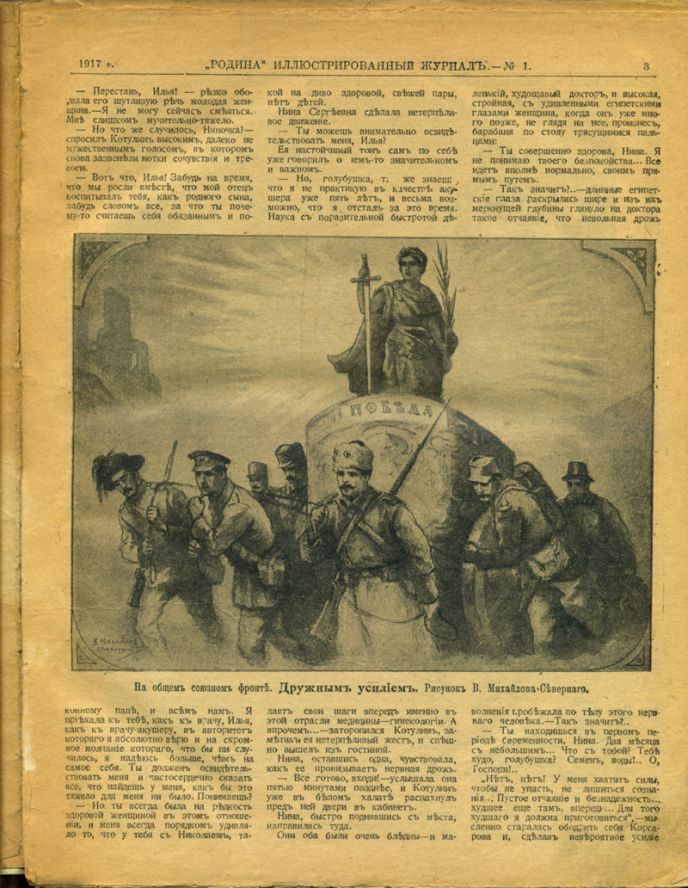

В иллюстрированном журнале «Родина», в котором Чарская печатала свои рассказы и романы для взрослой публики, в революционном 1917 году вышел Последний «взрослый» роман Лидии Алексеевны. Он назывался «Кошмар» (его нашла telwen) и появлялся на протяжении девяти номеров. Пока печатался роман, в стране уже происходили великие исторические преобразования. И на страницах журнала тоже были видны их отражения: стихи о свободе, фотографии с мест революционных столкновений…

А роман был, как всегда, о любви. О трагической судьбе Нины Сергеевны Корсаровой, в жизнь которой, как и во многие жизни людей того времени, ворвалась Первая мировая война. Частая тема у Л.Чарской (роман «Ее величество Любовь», «Чужой грех», сборник рассказов «Свои – не бойтесь» и другие).

Институт располагался в величественном дворцовом здании, выстроенном на месте другого дворца, подаренного Петром Великим его сестре Наталье. Колоннады его возвышались на набережной Фонтанки рядом с Шереметевским дворцом. Теперь это одно из помещений публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, и однажды зимой 1957 года мне удалось подпольно туда проникнуть.

Фасад института. Здесь и дальше фотографии 1908 года, взятые у ЖЖ-юзера humus

Во времена, когда мода, став гуманнее, разрешила женщинам и детям носить более практичную и легкую одежду, мне пришлось облачиться в допотопное форменное одеяние, сшитое по образцу платьев с кринолинами XVII века. Форма состояла из платья длиной до щиколотки (зеленого в младших классах, красного — в средних и сиреневого — для учениц первого класса) и белого передника. Платья были с глубоким декольте, но шею и грудь стыдливо прикрывала белая пелеринка, а короткий рукав удлинялся съемным белым рукавчиком. Надевалось платье на корсет, а на спине зашнуровывалось предельно туго — по велению кокетства: если в чем-то и могло оно проявиться, так разве что в совершенстве шнуровки и красоте бантов пелерины и фартука, ибо устав предписывал носить гладкую прическу, отчего все мы выглядели в точности как прилизанные морские львы.

читать дальше

У меня два вопроса, буду рада любой информации.

1. Друзья, может быть вы вспомните, какие "милые штучки" (письменные или швейные принадлежности, украшения, аксессуары) упоминаются в книгах Лидии Чарской?

В «записках маленькой гимназистки» например, на Рождество, Леночке подарили «хорошенький бювар с массою карточек и конвертов». Не обязательно точно описание, достаточно просто названий.

2. Есть ли где-нибудь полный список всех книг Лидии Чарской? Рассказы, повести, стихи. Все, что она когда-либо написала.

Ответившим заранее большое спасибо.

читать дальше

Манасеина Наталья Ивановна (1869-?) – детская писательница, общественный деятель, издатель детского журнала “Тропинка” в 1906-1912. Воспитывалась в Киевском институте благородных девиц, позже обучалась на педагогических курсах в Санкт-Петербурге, работала учительницей в школе для девочек.

В 1910-1912 годах на страницах журнала “Тропинка” публиковалась повесть, написанная Манасеиной - “Цербстская принцесса” – рассказ о детстве и юности Екатерины Второй, своего рода девичья повесть, роман воспитания. Писательница изучала дневники принцессы, воспоминания и письма родителей, воспитателей, учителей.

После 1912 года “Цербстская принцесса” вновь вышла в свет только в 1994 году, благодаря издательству “Детская Литература”.