В сообщество неоднократно выкладывались мемуары о жизни в институте. Хочу поделиться еще одним рассказом от первого лица.

Его автор - Валерия Ивановна Цветаева (1883-1966), хореограф и преподаватель, дочь ученого И.В.Цветаева (основателя Пушкинского музея). Поэтесса Марина Цветаева и писательница Анастасия Цветаева, по-домашнему Муся и Ася, были ее единокровными младшими сёстрами.

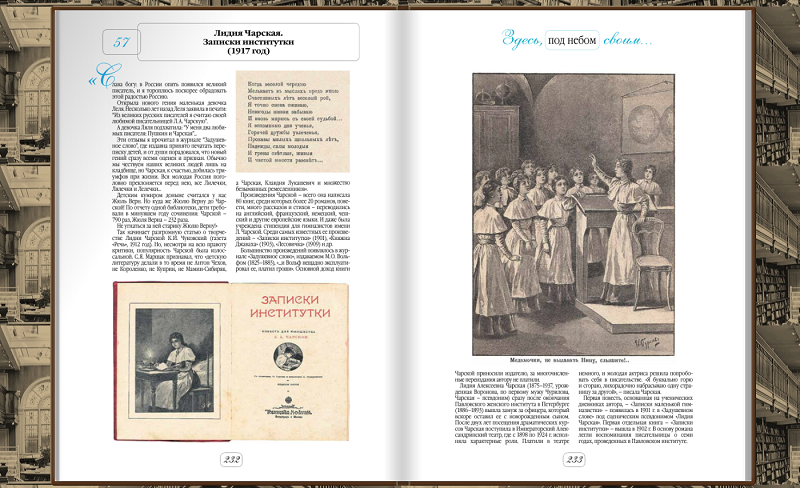

Время действия - 1895-1900 годы, место - Московский Екатерининский институт благородных девиц, куда Лёра, как ее называли близкие, поступила после трех лет обучения в гимназии. Вот что она вспоминает об этом периоде в своих "Записках" (полностью книгу можно прочитать здесь, кликнув на картинку):

читать дальше

ИНСТИТУТ

Для меня институт – это целых 5 лет жизни: от возраста еще ребячливого, смутного, тринадцатилетнего до первой «взрослости», до поступления на историко-филологический факультет (Высшие Женские курсы), до первых душевных бурь («Штурм унд Дранг»), мировых вопросов...

А в России тех лет назревал 1905 год.

* * *

Быть в институте живущей – это не значит жить в школьных стенах безвыходно: на рождественские и пасхальные каникулы нас распускали по домам на 2 недели, а летом на целых 3 месяца, с 1-го июня до 1-го сентября.

Бывали, правда редко, сироты, которых домой совсем не брали.

В Москве было несколько институтов. Я попала в Старый Екатерининский (здание которого впоследствии стало Центральным Домом Красной Армии). Здание старинное (будто бы принадлежавшее когда-то «Салтычихе»), построено, кажется, архитектором Жилярди в начале 19-го века, красивое, с редкой прелести большим белым с колоннами залом, просторными помещениями, со своим липовым парком и прудом.

Учащиеся младших классов и старших помещались в разных этажах. Широкий коридор нижнего этажа во время перемен между уроками младших классов полон бывал шума, сутолоки, беготни, тогда как у старших, в верхнем коридоре, было совсем иное: там не сшибали с ног, как у «малявок», давали дорогу, не «окунались» впопыхах, а спокойно приседали в поклоне при встрече с педагогами.

Учащимся младших классов коридор этот был недоступен, но старшие в свободное время заходили иногда в нижний коридор погулять с «обожающими» их поклонницами, осчастливливая их таким вниманием.

«Обожание» вносило оживление в однообразную институтскую жизнь. За первый же год пребывания в институте в младшем еще классе успела я узнать и слезы и восторги «обожания». На всех клочках рисовала я профиль своей избранницы, была счастлива весь день, если встретишь ее где-нибудь невзначай, тоскуешь и плачешь, если не придет в обещанный срок погулять в коридоре. Как интересно, как важно было к случаю, в день именин, например, в праздничную ее парту, полную поздравлений, лакомств, картинок, записок, шоколадок, прислать и свой подарок – какую-нибудь безделушку с поздравлением на собственноручном рисунке. Помню, как волновалась я, стараясь добыть к тому дню уже заранее облюбованную мною фарфоровую корзиночку с белой фарфоровой розой внутри. И ждешь – понравится ли, придет ли к нам в нижний коридор погулять?..

В свою очередь, уже в старшем классе, вдруг узнаю, что кто-то меня «обожает»: прислана в подарок головка кошки, сделанная из куска мела, чем пишут в классе на доске; а на руке «малявки» нацарапан мой вензель.

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

Каждый день с утра, разделившись на старшие классы и младшие, в порядке и попарно, весь институт шел на молитву – старшие в большой зал, младшие в столовую. Молитв читалось много, разнообразных и пространных, с возгласами и повторениями, с поминанием "за здравие" царской семьи и каких-то принцев Ольденбургских и Кобургских, и заупокойных. Все кончалось чтением псалмов и Евангелия. Многочисленные молитвы эти читались наизусть стоящей впереди всех классов дежурной ученицей.

Очереди своей ждала я с ужасом, уверив себя, что непременно перепутаю порядок. Но случилось хуже: подошла моя очередь, а судьба-насмешница в тот день наслала начальство к утренней молитве. Чувствую, что я не читаю, а лепечу: "Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный...", "Богородица, дева, радуйся". И вдруг все слова из головы вон... Остановилась. Еще раз начала – и опять остановилась... Слышу голос инспектрисы: "Цветаева, стань в ряды! Следующая дежурная, выйди читать молитву!"

После благополучного конца – меня к ответу:

– В чем дело? – Молчу. – За поведение 9 (вместо 12), в воскресенье лишаешься приема и целый месяц будешь за дежурную читать утреннюю молитву.

Поклон – и ухожу. Девятка за поведение? Пускай себе! Без приема родных завтра в воскресенье? Ну что поделаешь! Но целый месяц дежурить – это уж не-е-ет!!!

В тот же день записываюсь к врачу.

– На что жалуетесь?

– Ужасно болит голова!

– Часто?

– Каждый день...

Посмотрел – малокровие.

– Будете принимать железо в пилюлях.

– Я уже принимаю.

– Выпишу дополнительную порцию мяса.

– Я получаю!

– Дополнительная прогулка с 4-х до 5-ти?

– Хожу.

– Ну что с Вами делать?

– Если можно, назначьте обливание по утрам.

– Пожалуй, можно и обливание. Начнете с завтрашнего дня.

Вот так удача! Вот это номер! Те, кому назначено обливание, с утра идут в лазарет и законно отсутствуют на утренней молитве. На другой же день бегу в лазарет, занимаю очередь. А дальше – сущий ужас! В ванне, стоя на четвереньках, получаешь на спину целое ведро холодной воды. Процедура эта ощущалась мной как тяжелое потрясение. До сих пор вспоминаю с содроганием.

Но я терпела и до самого выпуска из института ежедневно ходила на утреннее обливание. Зато никогда больше не была дежурной – читать утренние молитвы перед половиной института. Необходимость публичного выступления, особенно в торжествах, параде, всегда действовала на меня угнетающе, парализующе. Что поделаешь. Это что-то врожденное.

Дорогой ценой была куплена свобода.

СПАРТАНЦЫ

В первый год пребывания в институте попала я в компанию какой-то сумасбродной вольницы. В нашем классе было человек 25 учащихся, а нас, самых отчаянных, человек 6. На уроках истории слышали мы о Спарте, о мужественных, суровых спартанцах; и вот мы уже пробуем свои силы в стойкости, бесстрашии. Мы изобретаем какую-то ужасную «спартанскую похлебку»: под фартуком уносим из столовой графин с квасом, банку горчицы, соль, и жгучую смесь эту мы заставляем себя единым духом пить большой кружкой...

Для испытания храбрости решено было проникнуть в «мертвецкую». В институтской церкви, на хорах, в самом их конце была какая-то всегда запертая таинственная дверь (никакой «мертвецкой» там, возможно, никогда и не было, но институтские легенды говорили иное).

Жребий пал на меня с правом идти вдвоем. Украдкой от дежурных и всякого дозора, ночью, в одних чулках и ночном белье, прячась, прислушиваясь, скользим мы мимо спящих дортуаров, спускаемся в другой этаж, коридорами, через весь институт, то вниз, то вверх по чугунным лестницам добираемся мы до парадного зала. Здесь по углам, на постаментах, стоят огромные, выше человеческого роста, великолепные расписные золоченые вазы (в них, говорят, хранятся кости Гриши, сына «Салтычихи», ею замученного...). Нам уже давно не по себе... Но надо еще хорами добраться до последней двери, а там уже церковь, и мы почти у цели. Вдруг звякнула металлическая обшивка на двери... Обезумев от страха, не чуя духа, легче пуха, летим мы обратно по хорам, лестницам, залам, коридорам к себе, скорее в свой дортуар, на койку, свою, свою койку, с головой под одеяло... И ведь надо же было, чтобы начальство наше (да и никто) о походе том никогда ничего так и не узнало.

Было у нас еще одно большое увлечение – занятия спиритизмом. В те годы везде, среди взрослых, в обществе спиритизм был в моде: стучащие столики, беседы с загробным миром и т.п. Рассказы обо всем этом таинственном с воли попадали и к нам в институт. И у нас были листы, по кругу исписанные буквами алфавита, были и говорящие блюдечки. Мы вызывали Пушкина, Лермонтова, старца Кузьмича, «Гришу» – сына «Салтычихи» (да существовал ли он когда-нибудь?)... Занимались мы этими вызовами каждую свободную минуту в углах, за партами, прячась от классной дамы, и доводили себя до настоящих галлюцинаций. С неприятным чувством вспоминаю об этом сейчас.

Но бывали затеи и просто веселые. Вдруг меня зовут идти в класс: сейчас у нас будет свадьба. «Вприсядку плясать будешь?» – «Буду». – «Одевайся, ты жених». Скорее бегу, влезаю в теплые клетчатые шаровары (в мороз велят нам надевать их на прогулку) и бегу скорее в класс.

Катя Б. уже в венке, волосы распущены, а вместо фаты – тонкие бумажные ленты по всей спине. Нас знакомят, беру «невесту» за руку и веду вокруг учительской кафедры, хор поет «Исайя, ликуй» (больше кричит, чем поет), но вот уже и плясовая... Невеста кланяется: мне идти плясать вприсядку. Была я на это дело вынослива, пляшу, пляшу, чешу-чешу, пока не запоют: «Федя пляшет, ума нет, перестанет али нет», и зрители, хор, все срываются с места, начинается «бал»: общая пляска, танцы до пота лица – счастливый час безудержного веселья (пока мы одни, у классной дамы свободный час отдыха).

* * *

Каждый класс имел двух «классных дам» – немку и француженку, дежурили они по очереди, и мы один день говорили по-немецки, следующий день по-французски, и так весь учебный год.

Состав преподавателей был очень хорош, многие были авторами наших учебников, люди с известными в своей специальности именами: историк М. Н. Покровский, известный впоследствии коммунист, сподвижник А. Луначарского, историк Р. Ю. Виппер, физик Чаплыгин, словесники Каллат, Алферов, художник Касаткин, пианист-композитор Скрябин, хормейстер Большого театра Авранек (часы занятий с ним были настоящим художественным наслаждением; между прочим, разучил он с нами и поставил на сцене все начало оперы «Евгений Онегин» (до появления Онегина) и многое другое, оставшееся в памяти на всю жизнь). Помню еще историка В. Н. Беркут, человека живого, остроумного; его уроки были особенно увлекательны. Он умел будить в нас инициативу: по собственному почину подгоняла я одну из отстающих одноклассниц, учила с нею уроки истории. За блестящий дар слова пол-института «обожало» Беркута.

Попутно расскажу: весной 1896 года заболела я скарлатиной и попала в лазарет. Время распускать институт на летние каникулы, а я, не выходя из скарлатинной палаты, схватила еще и корь. Домой не берут: там дети.

Скука, лежу одна в темной комнате. Книг не дают, чтобы глаза не портить. Но на то и голова на плечах, чтобы удачный выход найти: на каких-то клочках газеты начинаю от скуки считать, высчитывать, сколько в строке букв р, сколько н и т.д. Глаза-таки испортила.

XОДЫНКА

В те дни в Москве была коронация, и была злосчастная Ходынка. Лазаретные няни рассказывают шепотом о телегах и полках, заваленных трупами... Интересно обо всем узнать, и страшно, и ничего понять невозможно.

Лежать мне еще долго.

И вдруг вижу: в белом халате входит ко мне Ел. В. Ремезова. (И тут разыскала меня, добрая душа!) И какой принесла мне подарок! Мыслимо ли догадаться? Кабинетный портрет нашего учителя В. Н. Беркута! Но как, где получила она его? Оказывается, выставлен был в витрине. Ел. Вис. зашла в фотографию, сказала, что для девочки хотела бы получить портрет любимого учителя, и за 1 рубль получила желаемое.

Вот это был подарок! Как бы мне все завидовали! Но кругом ни души, я одна во всем лазарете, а может быть, даже во всем институте...

* * *

Начальницей института была О. С. Краевская, женщина умная, тактичная. Не раз пришлось удивляться ее уменью найти верный путь среди очень трудных для нее как педагога обстоятельств: так, сумела она сердечно подчинить своему влиянию трудного Скрябина; так, пошла она однажды навстречу нашему ученическому бунту, вызванному суровым педантизмом одной из классных дам.

За ум и справедливость Краевская пользовалась большим уважением.

Самыми счастливыми днями нашей институтской жизни были дни приема, приезда родных – четверг, воскресенье. Сидишь в классе и ждешь, вот прибежит дежурная, вызовет по фамилии: «К тебе приехали», – скажет. Опрометью бежишь в большой зал, ищешь своих... И случилось для меня радостное чудо: по четвергам стала ездить ко мне милая Е. В. Ремезова. Какой же это был верный друг матери моей, если в течение пяти лет каждый четверг ездила старуха ко мне, девчонке! Сама бывшая институтка, понимала она наши желания и дела, умела заставить рассказать – выложить все горя, радости, тайны, мечты. Не только гостинцы, ноты даже привезет и так беззвучно тебе их тут же растолкует, что слышишь и с наслаждением потом выучишь. Спасибо ей великое за стойкую доброту ее и ласку.

БАЛ

Самым торжественным днем в году был день Екатерины, 24 ноября. В этот день в Екатерининском институте бывал бал. С утра не было уроков, всем учащимся выдавалась парадная форма без длинных рукавов и пелерин, белые тонкие фартуки с большими бантами, обшитые кругом широкой белой гладью, и новые туфли. Разрешалось иметь свои белые лайковые перчатки.

Раньше всего приезжал военный оркестр и усаживался на хорах. Мы тайком бегали смотреть, как расставляются пюпитры с нотами и инструменты. Везде парадное освещение. К 8-ми часам за колоннами зала уже полно гостей. На эстраде торжественно размещаются почетные опекуны и самые почетные гости.

Подан знак, и с первыми звуками музыки, стройно, по 4 человека в ряд, плавным шагом полонеза идет институт с Краевской во главе, обходит весь зал.

Перерыв. Музыка играет вальс, гости, выйдя из-за колонн, вмешиваются в ряды, и зал заполняется танцующими парами. Танец за танцем, лихая мазурка, за нею для отдыха тихий па де катр, опять всеми любимый вальс... В искреннем веселье вместе с институтками среди гостей танцуют и молоденькие классные дамы, сумевшие казенную синюю форму ради бала превратить в изящный голубой туалет.

К 12-ти часам для гостей и старших классов в столовой подан ужин. Младшим угощенье разложено по партам в классах: бутерброды, фрукты, кусок торта, карамель.

На другой день сколько рассказов, воспоминаний, счастливой чепухи...

* * *

Дома, бывая на каникулах, вижу: подрастает «молодое поколение». Время идет: брату уже 8 лет, Марине 5, Асе 3. Отец поглощен работой по организации Музея. Шаг за шагом все реальнее становится задуманное дело. Прошел конкурс на здание Музея. Утвержден план архитектора Р. И. Клейн. Я видела несколько макетов в нашем зале в Трехпрудном. Слышу разговоры об уральском мраморе, тарусском известняке.

У отца по-прежнему работа идет без отдыха: все отпуска поглощаются разъездами, поездками за границу, непрерывной работой по делам Музея.

Организация Музея не дает средств к существованию, наоборот, службой заработанные деньги (университет, Румянцевский музей) покрывают расходы на неизбежные поездки для Музея, да еще с расчетом на собственную нетребовательность, выносливость.

Дома порядки все те же.

Мое учение идет к концу. Расскажу мимоходом небольшое приключение, происшедшее как раз в это время.

ИНСТИТУТСКОЕ

Верстах в 11/2 от Тарусы на берегу Оки была небольшая заброшенная усадьба с зимним домом, старым садом, службами. Усадьба эта принадлежала городу и сдавалась как дача.

Наша семья по долгосрочной аренде лет 20 жила по летам в этой усадьбе.

Тогда Таруса не была еще в моде. Это был маленький уездный городок, в стороне от железной дороги, в исключительной по красоте местности, никому не известный.

Весной, по окончании экзаменов, опережая общий переезд на дачу, вдвоем с подругой едем, бывало, в милую Тарусу.

Кружным путем 17 верст на лошадях: по дороге голубые поляны незабудок, сады в цвету.

Дома нас встречает старушка Александра, каждое лето обслуживавшая нашу семью. Дом проветрен, все прибрано, вымыто, напечены ватрушки. В окна сквозь ветви плакучих берез знакомые просветы на реку. На балконе в углу скамейки глупый воробей свил гнездо... А вот и милый пес Сугонка.

После дороги ломит счастливая усталость, и, как скошенные, засыпаем мы на траве под цветущей яблоней задичавшего сада.

ОСЕНЬ

Но вот совсем другое: после счастливо прожитого лета, когда уже скоро возвращаться в город к началу учебного года, когда уже длинные осенние вечера и ненастье, – все мы собираемся в столовой, горит лампа, дождь хлещет в окна, барабанит по лопухам, ветер треплет старую сирень возле дома и стучит ветвями в стены, – мы или за книгой, или у рояля, или играем в «рамс» на орехи. Отец у себя за столом занимается.

* * *

Так вот на эту самую дачу как-то осенью приезжает студент-репетитор для брата. То, се, и по-дачному очень скоро:

Действие I: «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Но дачная осень недолга, вот уж и начало учебного года... Мне ехать в институт... Лошади на станцию, бубенцы-колокольчики, подорожная корзина яблок и банка варенья.

Действие II: Потекли обычные институтские будни. По воскресеньям и четвергам приемный день. Как-то приезжает ко мне наша остзейская бонна младших сестер, и мне... письмо. О, это замечательно. Но куда его девать? В конверт и в башмак. Ответ устный.

С течением времени 2-е, 3-е письмо. Забава чуть ли не целому классу. Но где их держать? В мыльницу!

Но письма письмами – все одно и то же. Надо что- нибудь поновее. Свиданье.

От 4 до 5 часов бывает дополнительная прогулка в палисаднике вдоль улицы. Решетка сквозная. И вот в назначенный день мы втроем с двумя подружками, увязав голову башлыком, так что не голова, а кувалда, и ничего не разберешь, сцепившись под руки, выходим на прогулку.

Видим: по ту сторону решетки – ждет. Вот пошел. Чего-то ищет. На жуткие кувалды и не глядит...

Мы еле живы от удушья смехом.

2-й, 3-й рейс вдоль решетки. Звонок. Прогулка окончена.

Действие III: Как-то утром прибегают за мной на бассейн (умывальная комната с огромными кранами). «Цветаева, иди скорее, был обход, у тебя в мыльнице нашли письма. “Она” их взяла». Точка. Иду. Мне ни слова, становимся в пары, и день пошел своим чередом. Дня через 2, в свободный час, приходит в класс нянюшка начальницы. «Цветаева, к начальнице в кабинет». Ох, начинается... Выхожу. Видно, пронеслось что-то предсмертное: весь класс стал на колени, кроме одной, с которой мы были в ссоре. Опрометью бросаюсь в дортуар к своей койке, кладу земные поклоны перед образом с красивым малиновым бантом. И, наконец, вдоволь настоявшись за дверью, вхожу в кабинет. 2-3 спокойных вопроса: «Твои письма? И сама писала? Отец знает? Так вот, на Святки поедешь домой, расскажи отцу, а вернешься, я тебя спрошу».

Действие IV. Пришли Святки. Я дома. Сочельник. У нас в зале елка. Вечер, но мы с отцом все еще чего-то спешим по Тверской, заходим в магазины, что-то покупаем. Падает снег, и сквозь него такие веселые, такие нарядные светятся витрины.

Ну, была не была. «Папа, я должна тебе что-то сказать». – «??» – «Я получала письма, каких не полагается получать». – «А сама писала?» – «Нет». – «И какой дурак тебе пишет?» – «Этого я не могу сказать». – «Тогда вообще нечего было говорить». – «А мне начальница велела». –

«Никогда не отвечай на такие письма». (Принято к сведению на всю жизнь...)

Инцидент исчерпан (отец был довольно беспомощен перед такими дилеммами).

Гора с плеч; и, нагруженные приятными пакетами, идем домой. Дома елка уже зажжена, пахнет хвоей и мандаринами. Толчея, рояль, – и все идет своим чередом.

Эпилог: Институт. Неизбежный вопрос. С легким сердцем ответ. Но злоба дня уже не в этом: «Ты знаешь, к Коноваловой каждую ночь является мать». Смотрю – с каникул Коновалова приехала в траурном переднике.

В первую же ночь меня будят: «Лёра Цветаева, вставай, около тебя стоит мать Коноваловой...»

«Давно уж это было

И с вешним льдом уплыло

Тому уж много лет,

Тому уж много лет...»

(Из старинного романса).

* * *

Весной 1900 года выпускные экзамены. По Закону Божьему я очень плохо знаю тексты, боюсь алгебры, боюсь физики...

По Закону Божьему мой ответ был прерван появлением архиерея, все встали, и меня отпустили, не домогаясь текстов; по физике выручил удачно на доске исполненный рисунок; что помогло мне получить 12 по алгебре? – верно, счастливый билет. Словом, годовой балл и экзамены сданы были на круглое 12.

В день выпуска мы все в большом зале, в белых платьях (уже не в казенных, а в своих). Посреди зала длинный стол, покрытый красным сукном. Впереди его ряд кресел, на них наше начальство и почетные гости (вижу, там и отец мой сидит).

Слушаем общий отчет. Вот и мое имя в числе окончивших с золотой медалью. Поодиночке вызывают нас к столу: священник дает по Евангелию, благословляет. Отступаем 3 шага и делаем последние поклоны.

Торжественная часть выпуска закончена. Наступают последние минуты. Мы еще в стенах института, еще здесь подруги, с которыми сжились за годы совместной жизни. Записаны адреса, даны обещания встречаться, не забывать. Но вот родные, приехавшие за нами, торопят. У парадного подъезда много карет. Мы с отцом едем в Эрмитаж, ему хочется побыть со мной наедине, угостить завтраком и, по случаю окончания института – шампанским.

Среди веселой беседы он говорит мне, что знает теперь, кто писал мне письма.

«По твоим словам, какой-то дурак пишет мне письма», – смеюсь я.

«А теперь он объясняется в чувствах Марии Александровне», – говорит отец.

«Ой, как интересно!» И опять: «Расскажите вы ей, цветы мои!..»

«Может, и интересно, но он у нас больше не живет, переехал куда-то». (Отец не знал, что переезд не много будет значить.)

Отец был рад видеть, что я не задета, что все это для меня не более, чем «ой, как интересно». Завтрак в Эрмитаже имел целью выяснить себе именно это, и отец хотел предупредить меня обо всем до встречи с Марией Александровной.

Приехали мы домой. Встреча состоялась, но почувствовала я ее, как встречу здорового с больным.

И пошло это между нами надолго.

«МНЕ МИНУЛО 16 ЛЕТ, И СЕРДЦЕ БЫЛО В ВОЛЕ»

Окончен институт. Я опять дома.

В день рождения получила я цветущее деревце белой азалии – подарок любезной Сусанны Давыдовны. Отец передал мне письмо, в котором говорил о значении этого дня для меня, о близости самостоятельной жизни и деятельности, о своем взгляде на жизнь: «труд condiсio sine qua non* разумного существования», – писал он; говорил, что доволен видеть меня такой, как есть, жалел, что матери моей не довелось дожить до радостного дня моего совершеннолетия.

Письмо это – замена душевной беседы – глубоко меня тронуло.

И надо же было письму этому очутиться в руках у М. Ал. Непрошенное вторжение, недобрая критика ничего по существу не изменила; все же и для отца и для меня теплым чувством приподнятое настроение было оскорбительно нарушено.

Вечером у Иловайских, при собравшихся гостях, дед со мною, шестнадцатилетней, танцевал вальс и мазурку, которой, в свое время, славился он неплохим исполнителем.

* condiсio sine qua non – необходимое условие

Теперь у меня дома своя, отдельная комната. Но с какой детской наивностью убрала я ее: всюду, где только возможно, расставлены были безделушки: у окна, в полчеловеческого роста высотою гипсовый мальчик с соколом на руке, стены сплошь увешаны картинками, фотографиями, рисунками – хорошим и плохим, вплоть до раскрытых вееров, казавшихся мне похожими на пестрые крылья бабочек.

В Институте у нас не было своих вещей, и теперь все это нагромождение, мишура воспринимались как изобилие роскоши. То же видела я и у своих институтских подруг. Во многом оставались мы еще совсем неискушенными детьми. Еще так недавно, рискуя большими неприятностями, из-под парты зачитывались мы запрещенным для нас Надсоном. Еще так недавно на институтском балу знакомому студенту, спросившему меня: «Читали ли Вы Тургенева?» с уверенностью отвечала: «Конечно, читала». – «Что же именно?» – «Муму». – «А еще что?» – «Еще... Герасим и Муму... Пока больше ничего».

Теперь решаюсь, не теряя времени, поступить на историко-филологический факультет Высших женских курсов, основанных проф. В. И. Герье, только что открытых. Отец советовал мне подождать с год, заняться языками, почитать, оглядеться. Но я боялась залениться, потерять привычку к обязательной учебе и настояла на поступлении без всякого перерыва.

* * *

Первую лекцию на нашем курсе читал проф. Лопатин – «Введение в историю древней философии». Начал он с общего обзора, что для неподготовленной аудитории было трудновато. Слушала я с неослабным вниманием. Каково же было мое изумление, когда по окончании лекции почувствовала я, что повторить, пересказать своими словами только что слышанное мне совсем не по силам. Потрясенная таким открытием, забралась я на подоконник и, не сдержавшись, горько, горько расплакалась.

«Что с Вами? Вам нехорошо?» – Нет, я просто не гожусь. Не гожусь я здесь учиться». – «Кто это? Что с ней?» Ах, институт, институт: от тебя эта наивная, излишняя, чистосердечная прямота. Многие ли, слушавшие первую лекцию, усвоили больше моего!

С какой тяжестью на душе, с какой безнадежностью возвращалась я домой… <…>

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Как-то возвращаясь из гостей, провожавший меня студент у самых ворот нашего дома вдруг поцеловал меня в щеку. Пораженная неожиданностью, бросилась я бегом по двору в дом, к себе наверх. «Первый поцелуй. Ведь это ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ! Как же выгляжу я теперь?» Вмиг: спичка, свечка, к зеркалу... Оттуда на меня: взволнованный жутким любопытством пристальный взгляд – и… больше ничего.

Институт! Мы все еще твое творенье...

Сестры оставили очень разные воспоминания о Лёре: Марина в нескольких рассказах насмешливо называет ее "институткой Валерией" с "бирюльками" и "барышнинскими пилюлями". Анастасия в своих мемуарах объясняет такое отношение их ссорой:

В какое время произошло молчаливое расхождение их — не помню (продлившееся в необщении — до конца Марининой жизни). Виноватой была Марина, усугубившая вину — гордостью, оскорбленной тем, что Лёра, ею обиженная, от Марины — молча отвернулась. Марина затаила обиду и, как гордый человек, с повинной не пришла. Позже она дурно писала о Лёре и в отношении детства. Что неверно, так как до ее шестнадцати лет Лёра ей была первый друг.

Сама же она говорит о сестре с нежностью, упоминая и ее институт:

Мне было лет пять, когда мама взяла меня на Лёрино институтское торжество (видимо, окончание). Я помню миг перехода с мамой Староекатерининской площади и приближения к желтому с белым зданию Екатерининского института. Затем помню высокий зал, что-то золотое и белое, чьи-то портреты в рост в золоченых рамах, море девушек в таких же платьях и пелеринах, как Лёра, вопросы о том, кто я, мамин ответ и себя, поднятую на руки и передаваемую из рук в руки над головами улыбающихся мне институток. «Лорина сестра, Лорина сестричка…» Я хочу поправить, что Лёра, не Лора, — но не слышно, и столько новых слов («акт», «шифр», «выпуск»...). Жадно впивая все незнакомое, я ищу глазами Лёру и радуюсь, что мы с мамой сейчас увезем ее с собой...

С Лёрой в нашем доме поселилось праздничное. Ее комната была — особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. <...> В те годы цвели в Лёриной комнате книги: «Лэди Джэн, или Голубая цапля» и «Маленький лорд Фаунтлерой». И от всего этого, где-то жившего, чужого, влекущего, безвозвратного, была тоска, как от маминых рассказов о ее детстве — о Ясенках, которых мы никогда не увидим, или от книги — любимой маминой книги, страстно полюбленной Мусей — «История маленькой девочки» Сысоевой: о ее детстве дома, о смерти матери, годах в дружеской чужой семье, брате — в кадетском корпусе, отъездах и встречах, чужих колокольчиках и поездах, от которых рвалось сердце.

Лёра была уже взрослой барышней, когда увидели свет первые книги Лидии Чарской, и, скорее всего, не читала их. Однако можно не сомневаться, что они понравились бы ей - той, которая рано потеряла мать, не желала принять мачеху (ту самую Марию Александровну), окончила институт, стремилась к самостоятельности и независимости, была трудолюбива, романтична и ценила сентиментальные истории с хорошим концом.

В завершение - еще несколько фото героини поста: маленькая Лёра перед поступлением в гимназию, выпускница института и взрослая Валерия.

Его автор - Валерия Ивановна Цветаева (1883-1966), хореограф и преподаватель, дочь ученого И.В.Цветаева (основателя Пушкинского музея). Поэтесса Марина Цветаева и писательница Анастасия Цветаева, по-домашнему Муся и Ася, были ее единокровными младшими сёстрами.

Время действия - 1895-1900 годы, место - Московский Екатерининский институт благородных девиц, куда Лёра, как ее называли близкие, поступила после трех лет обучения в гимназии. Вот что она вспоминает об этом периоде в своих "Записках" (полностью книгу можно прочитать здесь, кликнув на картинку):

читать дальше

ИНСТИТУТ

Для меня институт – это целых 5 лет жизни: от возраста еще ребячливого, смутного, тринадцатилетнего до первой «взрослости», до поступления на историко-филологический факультет (Высшие Женские курсы), до первых душевных бурь («Штурм унд Дранг»), мировых вопросов...

А в России тех лет назревал 1905 год.

* * *

Быть в институте живущей – это не значит жить в школьных стенах безвыходно: на рождественские и пасхальные каникулы нас распускали по домам на 2 недели, а летом на целых 3 месяца, с 1-го июня до 1-го сентября.

Бывали, правда редко, сироты, которых домой совсем не брали.

В Москве было несколько институтов. Я попала в Старый Екатерининский (здание которого впоследствии стало Центральным Домом Красной Армии). Здание старинное (будто бы принадлежавшее когда-то «Салтычихе»), построено, кажется, архитектором Жилярди в начале 19-го века, красивое, с редкой прелести большим белым с колоннами залом, просторными помещениями, со своим липовым парком и прудом.

Учащиеся младших классов и старших помещались в разных этажах. Широкий коридор нижнего этажа во время перемен между уроками младших классов полон бывал шума, сутолоки, беготни, тогда как у старших, в верхнем коридоре, было совсем иное: там не сшибали с ног, как у «малявок», давали дорогу, не «окунались» впопыхах, а спокойно приседали в поклоне при встрече с педагогами.

Учащимся младших классов коридор этот был недоступен, но старшие в свободное время заходили иногда в нижний коридор погулять с «обожающими» их поклонницами, осчастливливая их таким вниманием.

«Обожание» вносило оживление в однообразную институтскую жизнь. За первый же год пребывания в институте в младшем еще классе успела я узнать и слезы и восторги «обожания». На всех клочках рисовала я профиль своей избранницы, была счастлива весь день, если встретишь ее где-нибудь невзначай, тоскуешь и плачешь, если не придет в обещанный срок погулять в коридоре. Как интересно, как важно было к случаю, в день именин, например, в праздничную ее парту, полную поздравлений, лакомств, картинок, записок, шоколадок, прислать и свой подарок – какую-нибудь безделушку с поздравлением на собственноручном рисунке. Помню, как волновалась я, стараясь добыть к тому дню уже заранее облюбованную мною фарфоровую корзиночку с белой фарфоровой розой внутри. И ждешь – понравится ли, придет ли к нам в нижний коридор погулять?..

В свою очередь, уже в старшем классе, вдруг узнаю, что кто-то меня «обожает»: прислана в подарок головка кошки, сделанная из куска мела, чем пишут в классе на доске; а на руке «малявки» нацарапан мой вензель.

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

Каждый день с утра, разделившись на старшие классы и младшие, в порядке и попарно, весь институт шел на молитву – старшие в большой зал, младшие в столовую. Молитв читалось много, разнообразных и пространных, с возгласами и повторениями, с поминанием "за здравие" царской семьи и каких-то принцев Ольденбургских и Кобургских, и заупокойных. Все кончалось чтением псалмов и Евангелия. Многочисленные молитвы эти читались наизусть стоящей впереди всех классов дежурной ученицей.

Очереди своей ждала я с ужасом, уверив себя, что непременно перепутаю порядок. Но случилось хуже: подошла моя очередь, а судьба-насмешница в тот день наслала начальство к утренней молитве. Чувствую, что я не читаю, а лепечу: "Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный...", "Богородица, дева, радуйся". И вдруг все слова из головы вон... Остановилась. Еще раз начала – и опять остановилась... Слышу голос инспектрисы: "Цветаева, стань в ряды! Следующая дежурная, выйди читать молитву!"

После благополучного конца – меня к ответу:

– В чем дело? – Молчу. – За поведение 9 (вместо 12), в воскресенье лишаешься приема и целый месяц будешь за дежурную читать утреннюю молитву.

Поклон – и ухожу. Девятка за поведение? Пускай себе! Без приема родных завтра в воскресенье? Ну что поделаешь! Но целый месяц дежурить – это уж не-е-ет!!!

В тот же день записываюсь к врачу.

– На что жалуетесь?

– Ужасно болит голова!

– Часто?

– Каждый день...

Посмотрел – малокровие.

– Будете принимать железо в пилюлях.

– Я уже принимаю.

– Выпишу дополнительную порцию мяса.

– Я получаю!

– Дополнительная прогулка с 4-х до 5-ти?

– Хожу.

– Ну что с Вами делать?

– Если можно, назначьте обливание по утрам.

– Пожалуй, можно и обливание. Начнете с завтрашнего дня.

Вот так удача! Вот это номер! Те, кому назначено обливание, с утра идут в лазарет и законно отсутствуют на утренней молитве. На другой же день бегу в лазарет, занимаю очередь. А дальше – сущий ужас! В ванне, стоя на четвереньках, получаешь на спину целое ведро холодной воды. Процедура эта ощущалась мной как тяжелое потрясение. До сих пор вспоминаю с содроганием.

Но я терпела и до самого выпуска из института ежедневно ходила на утреннее обливание. Зато никогда больше не была дежурной – читать утренние молитвы перед половиной института. Необходимость публичного выступления, особенно в торжествах, параде, всегда действовала на меня угнетающе, парализующе. Что поделаешь. Это что-то врожденное.

Дорогой ценой была куплена свобода.

СПАРТАНЦЫ

В первый год пребывания в институте попала я в компанию какой-то сумасбродной вольницы. В нашем классе было человек 25 учащихся, а нас, самых отчаянных, человек 6. На уроках истории слышали мы о Спарте, о мужественных, суровых спартанцах; и вот мы уже пробуем свои силы в стойкости, бесстрашии. Мы изобретаем какую-то ужасную «спартанскую похлебку»: под фартуком уносим из столовой графин с квасом, банку горчицы, соль, и жгучую смесь эту мы заставляем себя единым духом пить большой кружкой...

Для испытания храбрости решено было проникнуть в «мертвецкую». В институтской церкви, на хорах, в самом их конце была какая-то всегда запертая таинственная дверь (никакой «мертвецкой» там, возможно, никогда и не было, но институтские легенды говорили иное).

Жребий пал на меня с правом идти вдвоем. Украдкой от дежурных и всякого дозора, ночью, в одних чулках и ночном белье, прячась, прислушиваясь, скользим мы мимо спящих дортуаров, спускаемся в другой этаж, коридорами, через весь институт, то вниз, то вверх по чугунным лестницам добираемся мы до парадного зала. Здесь по углам, на постаментах, стоят огромные, выше человеческого роста, великолепные расписные золоченые вазы (в них, говорят, хранятся кости Гриши, сына «Салтычихи», ею замученного...). Нам уже давно не по себе... Но надо еще хорами добраться до последней двери, а там уже церковь, и мы почти у цели. Вдруг звякнула металлическая обшивка на двери... Обезумев от страха, не чуя духа, легче пуха, летим мы обратно по хорам, лестницам, залам, коридорам к себе, скорее в свой дортуар, на койку, свою, свою койку, с головой под одеяло... И ведь надо же было, чтобы начальство наше (да и никто) о походе том никогда ничего так и не узнало.

Было у нас еще одно большое увлечение – занятия спиритизмом. В те годы везде, среди взрослых, в обществе спиритизм был в моде: стучащие столики, беседы с загробным миром и т.п. Рассказы обо всем этом таинственном с воли попадали и к нам в институт. И у нас были листы, по кругу исписанные буквами алфавита, были и говорящие блюдечки. Мы вызывали Пушкина, Лермонтова, старца Кузьмича, «Гришу» – сына «Салтычихи» (да существовал ли он когда-нибудь?)... Занимались мы этими вызовами каждую свободную минуту в углах, за партами, прячась от классной дамы, и доводили себя до настоящих галлюцинаций. С неприятным чувством вспоминаю об этом сейчас.

Но бывали затеи и просто веселые. Вдруг меня зовут идти в класс: сейчас у нас будет свадьба. «Вприсядку плясать будешь?» – «Буду». – «Одевайся, ты жених». Скорее бегу, влезаю в теплые клетчатые шаровары (в мороз велят нам надевать их на прогулку) и бегу скорее в класс.

Катя Б. уже в венке, волосы распущены, а вместо фаты – тонкие бумажные ленты по всей спине. Нас знакомят, беру «невесту» за руку и веду вокруг учительской кафедры, хор поет «Исайя, ликуй» (больше кричит, чем поет), но вот уже и плясовая... Невеста кланяется: мне идти плясать вприсядку. Была я на это дело вынослива, пляшу, пляшу, чешу-чешу, пока не запоют: «Федя пляшет, ума нет, перестанет али нет», и зрители, хор, все срываются с места, начинается «бал»: общая пляска, танцы до пота лица – счастливый час безудержного веселья (пока мы одни, у классной дамы свободный час отдыха).

* * *

Каждый класс имел двух «классных дам» – немку и француженку, дежурили они по очереди, и мы один день говорили по-немецки, следующий день по-французски, и так весь учебный год.

Состав преподавателей был очень хорош, многие были авторами наших учебников, люди с известными в своей специальности именами: историк М. Н. Покровский, известный впоследствии коммунист, сподвижник А. Луначарского, историк Р. Ю. Виппер, физик Чаплыгин, словесники Каллат, Алферов, художник Касаткин, пианист-композитор Скрябин, хормейстер Большого театра Авранек (часы занятий с ним были настоящим художественным наслаждением; между прочим, разучил он с нами и поставил на сцене все начало оперы «Евгений Онегин» (до появления Онегина) и многое другое, оставшееся в памяти на всю жизнь). Помню еще историка В. Н. Беркут, человека живого, остроумного; его уроки были особенно увлекательны. Он умел будить в нас инициативу: по собственному почину подгоняла я одну из отстающих одноклассниц, учила с нею уроки истории. За блестящий дар слова пол-института «обожало» Беркута.

Попутно расскажу: весной 1896 года заболела я скарлатиной и попала в лазарет. Время распускать институт на летние каникулы, а я, не выходя из скарлатинной палаты, схватила еще и корь. Домой не берут: там дети.

Скука, лежу одна в темной комнате. Книг не дают, чтобы глаза не портить. Но на то и голова на плечах, чтобы удачный выход найти: на каких-то клочках газеты начинаю от скуки считать, высчитывать, сколько в строке букв р, сколько н и т.д. Глаза-таки испортила.

XОДЫНКА

В те дни в Москве была коронация, и была злосчастная Ходынка. Лазаретные няни рассказывают шепотом о телегах и полках, заваленных трупами... Интересно обо всем узнать, и страшно, и ничего понять невозможно.

Лежать мне еще долго.

И вдруг вижу: в белом халате входит ко мне Ел. В. Ремезова. (И тут разыскала меня, добрая душа!) И какой принесла мне подарок! Мыслимо ли догадаться? Кабинетный портрет нашего учителя В. Н. Беркута! Но как, где получила она его? Оказывается, выставлен был в витрине. Ел. Вис. зашла в фотографию, сказала, что для девочки хотела бы получить портрет любимого учителя, и за 1 рубль получила желаемое.

Вот это был подарок! Как бы мне все завидовали! Но кругом ни души, я одна во всем лазарете, а может быть, даже во всем институте...

* * *

Начальницей института была О. С. Краевская, женщина умная, тактичная. Не раз пришлось удивляться ее уменью найти верный путь среди очень трудных для нее как педагога обстоятельств: так, сумела она сердечно подчинить своему влиянию трудного Скрябина; так, пошла она однажды навстречу нашему ученическому бунту, вызванному суровым педантизмом одной из классных дам.

За ум и справедливость Краевская пользовалась большим уважением.

Самыми счастливыми днями нашей институтской жизни были дни приема, приезда родных – четверг, воскресенье. Сидишь в классе и ждешь, вот прибежит дежурная, вызовет по фамилии: «К тебе приехали», – скажет. Опрометью бежишь в большой зал, ищешь своих... И случилось для меня радостное чудо: по четвергам стала ездить ко мне милая Е. В. Ремезова. Какой же это был верный друг матери моей, если в течение пяти лет каждый четверг ездила старуха ко мне, девчонке! Сама бывшая институтка, понимала она наши желания и дела, умела заставить рассказать – выложить все горя, радости, тайны, мечты. Не только гостинцы, ноты даже привезет и так беззвучно тебе их тут же растолкует, что слышишь и с наслаждением потом выучишь. Спасибо ей великое за стойкую доброту ее и ласку.

БАЛ

Самым торжественным днем в году был день Екатерины, 24 ноября. В этот день в Екатерининском институте бывал бал. С утра не было уроков, всем учащимся выдавалась парадная форма без длинных рукавов и пелерин, белые тонкие фартуки с большими бантами, обшитые кругом широкой белой гладью, и новые туфли. Разрешалось иметь свои белые лайковые перчатки.

Раньше всего приезжал военный оркестр и усаживался на хорах. Мы тайком бегали смотреть, как расставляются пюпитры с нотами и инструменты. Везде парадное освещение. К 8-ми часам за колоннами зала уже полно гостей. На эстраде торжественно размещаются почетные опекуны и самые почетные гости.

Подан знак, и с первыми звуками музыки, стройно, по 4 человека в ряд, плавным шагом полонеза идет институт с Краевской во главе, обходит весь зал.

Перерыв. Музыка играет вальс, гости, выйдя из-за колонн, вмешиваются в ряды, и зал заполняется танцующими парами. Танец за танцем, лихая мазурка, за нею для отдыха тихий па де катр, опять всеми любимый вальс... В искреннем веселье вместе с институтками среди гостей танцуют и молоденькие классные дамы, сумевшие казенную синюю форму ради бала превратить в изящный голубой туалет.

К 12-ти часам для гостей и старших классов в столовой подан ужин. Младшим угощенье разложено по партам в классах: бутерброды, фрукты, кусок торта, карамель.

На другой день сколько рассказов, воспоминаний, счастливой чепухи...

* * *

Дома, бывая на каникулах, вижу: подрастает «молодое поколение». Время идет: брату уже 8 лет, Марине 5, Асе 3. Отец поглощен работой по организации Музея. Шаг за шагом все реальнее становится задуманное дело. Прошел конкурс на здание Музея. Утвержден план архитектора Р. И. Клейн. Я видела несколько макетов в нашем зале в Трехпрудном. Слышу разговоры об уральском мраморе, тарусском известняке.

У отца по-прежнему работа идет без отдыха: все отпуска поглощаются разъездами, поездками за границу, непрерывной работой по делам Музея.

Организация Музея не дает средств к существованию, наоборот, службой заработанные деньги (университет, Румянцевский музей) покрывают расходы на неизбежные поездки для Музея, да еще с расчетом на собственную нетребовательность, выносливость.

Дома порядки все те же.

Мое учение идет к концу. Расскажу мимоходом небольшое приключение, происшедшее как раз в это время.

ИНСТИТУТСКОЕ

Верстах в 11/2 от Тарусы на берегу Оки была небольшая заброшенная усадьба с зимним домом, старым садом, службами. Усадьба эта принадлежала городу и сдавалась как дача.

Наша семья по долгосрочной аренде лет 20 жила по летам в этой усадьбе.

Тогда Таруса не была еще в моде. Это был маленький уездный городок, в стороне от железной дороги, в исключительной по красоте местности, никому не известный.

Весной, по окончании экзаменов, опережая общий переезд на дачу, вдвоем с подругой едем, бывало, в милую Тарусу.

Кружным путем 17 верст на лошадях: по дороге голубые поляны незабудок, сады в цвету.

Дома нас встречает старушка Александра, каждое лето обслуживавшая нашу семью. Дом проветрен, все прибрано, вымыто, напечены ватрушки. В окна сквозь ветви плакучих берез знакомые просветы на реку. На балконе в углу скамейки глупый воробей свил гнездо... А вот и милый пес Сугонка.

После дороги ломит счастливая усталость, и, как скошенные, засыпаем мы на траве под цветущей яблоней задичавшего сада.

ОСЕНЬ

Но вот совсем другое: после счастливо прожитого лета, когда уже скоро возвращаться в город к началу учебного года, когда уже длинные осенние вечера и ненастье, – все мы собираемся в столовой, горит лампа, дождь хлещет в окна, барабанит по лопухам, ветер треплет старую сирень возле дома и стучит ветвями в стены, – мы или за книгой, или у рояля, или играем в «рамс» на орехи. Отец у себя за столом занимается.

* * *

Так вот на эту самую дачу как-то осенью приезжает студент-репетитор для брата. То, се, и по-дачному очень скоро:

Действие I: «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Но дачная осень недолга, вот уж и начало учебного года... Мне ехать в институт... Лошади на станцию, бубенцы-колокольчики, подорожная корзина яблок и банка варенья.

Действие II: Потекли обычные институтские будни. По воскресеньям и четвергам приемный день. Как-то приезжает ко мне наша остзейская бонна младших сестер, и мне... письмо. О, это замечательно. Но куда его девать? В конверт и в башмак. Ответ устный.

С течением времени 2-е, 3-е письмо. Забава чуть ли не целому классу. Но где их держать? В мыльницу!

Но письма письмами – все одно и то же. Надо что- нибудь поновее. Свиданье.

От 4 до 5 часов бывает дополнительная прогулка в палисаднике вдоль улицы. Решетка сквозная. И вот в назначенный день мы втроем с двумя подружками, увязав голову башлыком, так что не голова, а кувалда, и ничего не разберешь, сцепившись под руки, выходим на прогулку.

Видим: по ту сторону решетки – ждет. Вот пошел. Чего-то ищет. На жуткие кувалды и не глядит...

Мы еле живы от удушья смехом.

2-й, 3-й рейс вдоль решетки. Звонок. Прогулка окончена.

Действие III: Как-то утром прибегают за мной на бассейн (умывальная комната с огромными кранами). «Цветаева, иди скорее, был обход, у тебя в мыльнице нашли письма. “Она” их взяла». Точка. Иду. Мне ни слова, становимся в пары, и день пошел своим чередом. Дня через 2, в свободный час, приходит в класс нянюшка начальницы. «Цветаева, к начальнице в кабинет». Ох, начинается... Выхожу. Видно, пронеслось что-то предсмертное: весь класс стал на колени, кроме одной, с которой мы были в ссоре. Опрометью бросаюсь в дортуар к своей койке, кладу земные поклоны перед образом с красивым малиновым бантом. И, наконец, вдоволь настоявшись за дверью, вхожу в кабинет. 2-3 спокойных вопроса: «Твои письма? И сама писала? Отец знает? Так вот, на Святки поедешь домой, расскажи отцу, а вернешься, я тебя спрошу».

Действие IV. Пришли Святки. Я дома. Сочельник. У нас в зале елка. Вечер, но мы с отцом все еще чего-то спешим по Тверской, заходим в магазины, что-то покупаем. Падает снег, и сквозь него такие веселые, такие нарядные светятся витрины.

Ну, была не была. «Папа, я должна тебе что-то сказать». – «??» – «Я получала письма, каких не полагается получать». – «А сама писала?» – «Нет». – «И какой дурак тебе пишет?» – «Этого я не могу сказать». – «Тогда вообще нечего было говорить». – «А мне начальница велела». –

«Никогда не отвечай на такие письма». (Принято к сведению на всю жизнь...)

Инцидент исчерпан (отец был довольно беспомощен перед такими дилеммами).

Гора с плеч; и, нагруженные приятными пакетами, идем домой. Дома елка уже зажжена, пахнет хвоей и мандаринами. Толчея, рояль, – и все идет своим чередом.

Эпилог: Институт. Неизбежный вопрос. С легким сердцем ответ. Но злоба дня уже не в этом: «Ты знаешь, к Коноваловой каждую ночь является мать». Смотрю – с каникул Коновалова приехала в траурном переднике.

В первую же ночь меня будят: «Лёра Цветаева, вставай, около тебя стоит мать Коноваловой...»

«Давно уж это было

И с вешним льдом уплыло

Тому уж много лет,

Тому уж много лет...»

(Из старинного романса).

* * *

Весной 1900 года выпускные экзамены. По Закону Божьему я очень плохо знаю тексты, боюсь алгебры, боюсь физики...

По Закону Божьему мой ответ был прерван появлением архиерея, все встали, и меня отпустили, не домогаясь текстов; по физике выручил удачно на доске исполненный рисунок; что помогло мне получить 12 по алгебре? – верно, счастливый билет. Словом, годовой балл и экзамены сданы были на круглое 12.

В день выпуска мы все в большом зале, в белых платьях (уже не в казенных, а в своих). Посреди зала длинный стол, покрытый красным сукном. Впереди его ряд кресел, на них наше начальство и почетные гости (вижу, там и отец мой сидит).

Слушаем общий отчет. Вот и мое имя в числе окончивших с золотой медалью. Поодиночке вызывают нас к столу: священник дает по Евангелию, благословляет. Отступаем 3 шага и делаем последние поклоны.

Торжественная часть выпуска закончена. Наступают последние минуты. Мы еще в стенах института, еще здесь подруги, с которыми сжились за годы совместной жизни. Записаны адреса, даны обещания встречаться, не забывать. Но вот родные, приехавшие за нами, торопят. У парадного подъезда много карет. Мы с отцом едем в Эрмитаж, ему хочется побыть со мной наедине, угостить завтраком и, по случаю окончания института – шампанским.

Среди веселой беседы он говорит мне, что знает теперь, кто писал мне письма.

«По твоим словам, какой-то дурак пишет мне письма», – смеюсь я.

«А теперь он объясняется в чувствах Марии Александровне», – говорит отец.

«Ой, как интересно!» И опять: «Расскажите вы ей, цветы мои!..»

«Может, и интересно, но он у нас больше не живет, переехал куда-то». (Отец не знал, что переезд не много будет значить.)

Отец был рад видеть, что я не задета, что все это для меня не более, чем «ой, как интересно». Завтрак в Эрмитаже имел целью выяснить себе именно это, и отец хотел предупредить меня обо всем до встречи с Марией Александровной.

Приехали мы домой. Встреча состоялась, но почувствовала я ее, как встречу здорового с больным.

И пошло это между нами надолго.

«МНЕ МИНУЛО 16 ЛЕТ, И СЕРДЦЕ БЫЛО В ВОЛЕ»

Окончен институт. Я опять дома.

В день рождения получила я цветущее деревце белой азалии – подарок любезной Сусанны Давыдовны. Отец передал мне письмо, в котором говорил о значении этого дня для меня, о близости самостоятельной жизни и деятельности, о своем взгляде на жизнь: «труд condiсio sine qua non* разумного существования», – писал он; говорил, что доволен видеть меня такой, как есть, жалел, что матери моей не довелось дожить до радостного дня моего совершеннолетия.

Письмо это – замена душевной беседы – глубоко меня тронуло.

И надо же было письму этому очутиться в руках у М. Ал. Непрошенное вторжение, недобрая критика ничего по существу не изменила; все же и для отца и для меня теплым чувством приподнятое настроение было оскорбительно нарушено.

Вечером у Иловайских, при собравшихся гостях, дед со мною, шестнадцатилетней, танцевал вальс и мазурку, которой, в свое время, славился он неплохим исполнителем.

* condiсio sine qua non – необходимое условие

Теперь у меня дома своя, отдельная комната. Но с какой детской наивностью убрала я ее: всюду, где только возможно, расставлены были безделушки: у окна, в полчеловеческого роста высотою гипсовый мальчик с соколом на руке, стены сплошь увешаны картинками, фотографиями, рисунками – хорошим и плохим, вплоть до раскрытых вееров, казавшихся мне похожими на пестрые крылья бабочек.

В Институте у нас не было своих вещей, и теперь все это нагромождение, мишура воспринимались как изобилие роскоши. То же видела я и у своих институтских подруг. Во многом оставались мы еще совсем неискушенными детьми. Еще так недавно, рискуя большими неприятностями, из-под парты зачитывались мы запрещенным для нас Надсоном. Еще так недавно на институтском балу знакомому студенту, спросившему меня: «Читали ли Вы Тургенева?» с уверенностью отвечала: «Конечно, читала». – «Что же именно?» – «Муму». – «А еще что?» – «Еще... Герасим и Муму... Пока больше ничего».

Теперь решаюсь, не теряя времени, поступить на историко-филологический факультет Высших женских курсов, основанных проф. В. И. Герье, только что открытых. Отец советовал мне подождать с год, заняться языками, почитать, оглядеться. Но я боялась залениться, потерять привычку к обязательной учебе и настояла на поступлении без всякого перерыва.

* * *

Первую лекцию на нашем курсе читал проф. Лопатин – «Введение в историю древней философии». Начал он с общего обзора, что для неподготовленной аудитории было трудновато. Слушала я с неослабным вниманием. Каково же было мое изумление, когда по окончании лекции почувствовала я, что повторить, пересказать своими словами только что слышанное мне совсем не по силам. Потрясенная таким открытием, забралась я на подоконник и, не сдержавшись, горько, горько расплакалась.

«Что с Вами? Вам нехорошо?» – Нет, я просто не гожусь. Не гожусь я здесь учиться». – «Кто это? Что с ней?» Ах, институт, институт: от тебя эта наивная, излишняя, чистосердечная прямота. Многие ли, слушавшие первую лекцию, усвоили больше моего!

С какой тяжестью на душе, с какой безнадежностью возвращалась я домой… <…>

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Как-то возвращаясь из гостей, провожавший меня студент у самых ворот нашего дома вдруг поцеловал меня в щеку. Пораженная неожиданностью, бросилась я бегом по двору в дом, к себе наверх. «Первый поцелуй. Ведь это ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ! Как же выгляжу я теперь?» Вмиг: спичка, свечка, к зеркалу... Оттуда на меня: взволнованный жутким любопытством пристальный взгляд – и… больше ничего.

Институт! Мы все еще твое творенье...

Сестры оставили очень разные воспоминания о Лёре: Марина в нескольких рассказах насмешливо называет ее "институткой Валерией" с "бирюльками" и "барышнинскими пилюлями". Анастасия в своих мемуарах объясняет такое отношение их ссорой:

В какое время произошло молчаливое расхождение их — не помню (продлившееся в необщении — до конца Марининой жизни). Виноватой была Марина, усугубившая вину — гордостью, оскорбленной тем, что Лёра, ею обиженная, от Марины — молча отвернулась. Марина затаила обиду и, как гордый человек, с повинной не пришла. Позже она дурно писала о Лёре и в отношении детства. Что неверно, так как до ее шестнадцати лет Лёра ей была первый друг.

Сама же она говорит о сестре с нежностью, упоминая и ее институт:

Мне было лет пять, когда мама взяла меня на Лёрино институтское торжество (видимо, окончание). Я помню миг перехода с мамой Староекатерининской площади и приближения к желтому с белым зданию Екатерининского института. Затем помню высокий зал, что-то золотое и белое, чьи-то портреты в рост в золоченых рамах, море девушек в таких же платьях и пелеринах, как Лёра, вопросы о том, кто я, мамин ответ и себя, поднятую на руки и передаваемую из рук в руки над головами улыбающихся мне институток. «Лорина сестра, Лорина сестричка…» Я хочу поправить, что Лёра, не Лора, — но не слышно, и столько новых слов («акт», «шифр», «выпуск»...). Жадно впивая все незнакомое, я ищу глазами Лёру и радуюсь, что мы с мамой сейчас увезем ее с собой...

С Лёрой в нашем доме поселилось праздничное. Ее комната была — особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. <...> В те годы цвели в Лёриной комнате книги: «Лэди Джэн, или Голубая цапля» и «Маленький лорд Фаунтлерой». И от всего этого, где-то жившего, чужого, влекущего, безвозвратного, была тоска, как от маминых рассказов о ее детстве — о Ясенках, которых мы никогда не увидим, или от книги — любимой маминой книги, страстно полюбленной Мусей — «История маленькой девочки» Сысоевой: о ее детстве дома, о смерти матери, годах в дружеской чужой семье, брате — в кадетском корпусе, отъездах и встречах, чужих колокольчиках и поездах, от которых рвалось сердце.

Лёра была уже взрослой барышней, когда увидели свет первые книги Лидии Чарской, и, скорее всего, не читала их. Однако можно не сомневаться, что они понравились бы ей - той, которая рано потеряла мать, не желала принять мачеху (ту самую Марию Александровну), окончила институт, стремилась к самостоятельности и независимости, была трудолюбива, романтична и ценила сентиментальные истории с хорошим концом.

В завершение - еще несколько фото героини поста: маленькая Лёра перед поступлением в гимназию, выпускница института и взрослая Валерия.

@темы: воспоминания

):

):

)

)