Здесь анализируется стихотворение Цветаевой. В том числе рассматривается влияние произведений Чарской.

читать дальшеwww.tsvetayeva.com/poems/elfochka_w_zale.php

Марина Цветаева. Вечерний альбом. Стихи.

Детство. — Любовь. — Только тени. МОСКВА, — 1910.

ДЕТСТВО.

XIII.

ЭЛЬФОЧКА В ЗАЛЕ.

Ане Калин.

Запела рояль неразгаданно-нежно

Под гибкими ручками маленькой Ани.

За окнами мчались неясные сани,

На улицах было пустынно и снежно.

Воздушная эльфочка в детском наряде

Внимала тому, что лишь эльфочкам слышно.

Овеяли тонкое личико пышно

Пушистых кудрей беспокойные пряди.

В ней были движенья таинственно-хрупки.

— Как будто старинный портрет перед вами! —

От дум, что вовеки не скажешь словами,

Печально дрожали капризные губки.

28

И пела рояль, вдохновеньем согрета,

О сладостных чарах безбрежной печали,

И души меж звуков друг друга встречали,

И кто-то светло улыбался с портрета.

Внушали напевы: «Нет радости в страсти!

Усталое сердце, усни же, усни ты!»

И в сумерках зимних нам верилось власти

Единственной, странной царевны Аниты.

«ЭЛЬФОЧКА В ЗАЛЕ» – тринадцатое стихотворение в разделе «Детство» «Вечернего альбома». Судя по воспоминаниям А. И. Цветаевой, оно было написано в начале 1908 года. Приведем цитату: «С маминой смерти прошло полтора года. <...> Часы шли, Гале надо было идти <...> От тоски ли вечного расставанья <...> чуть знобило? От холода ли нижних высоких комнат, когда <...> мы входили в полутемную залу с лунными полосками зеркал?...

А за Аней еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Неужели ей двенадцать [265] лет? <...> Марина ходит по зале медленным отсутствующим шагом, слушает “Танец Анитры”». См.: Цветаева А. И. Воспоминания. Изд. 5-е. М., 2002. С. 264–265. «Неужели зима прошла? <...> Марина посвятила Ане стихи». См.: Там же, стр. 271. Цветаева посвятила Ане Калин два стихотворения (комм. 2), возможно, имеется в виду «Эльфочка в зале».

«Танец Анитры» – одна из частей сюиты Э. Грига «Пер Гюнт», написанной для одноименной драмы Г. Ибсена. Анитра – дочь вождя бедуинов. Возможно, имя Ани (Аниты) ассоциировалось с именем Анитры. Возможно, поэтому Аня именуется царевной, то есть дочерью царя (вождя). Заметим, что в музыке Грига нет ничего ориентального, но есть загадочность, «странность». Возможно, отсюда эпитет Аниты – странная, но это может быть и просто дань символистской эстетике.

У Анитры, по ее собственному мнению, нет души, – этим она напоминает лесных духов Севера (у Ибсена в основном говорится о троллях, гномах, кобольдах и т.п.). Ибсен целенаправленно проводит параллели между демонологией севера и юга. Ср. также сочетание «слона» и «эльфа» в нем. слове Elfenbein («слоновая кость»), о котором Цветаева писала в эссе «Мать и музыка». Через белые клавиши рояли музыка для Цветаевой оказывается связана с эльфами (которые, к тому же музыкальны, основное их занятие – ночные танцы).

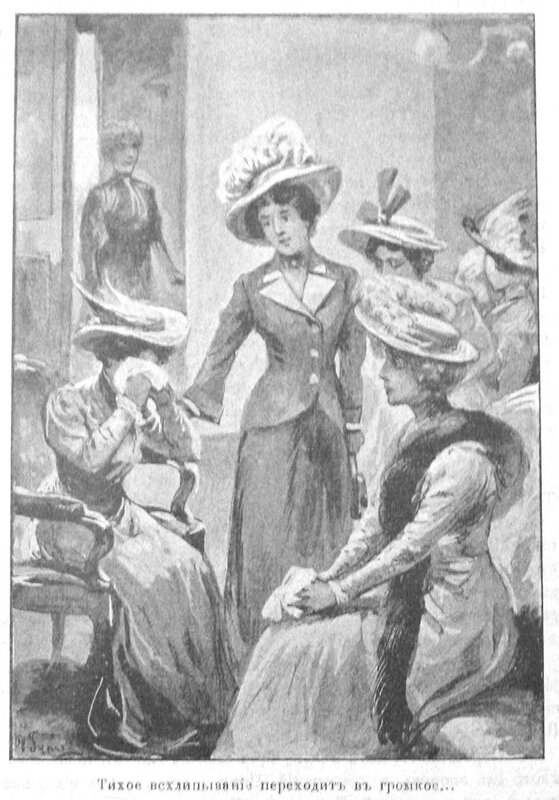

На выбор образа эльфочки, возможно, повлияла и косвенная отсылка через германско-скандинавскую мифологию к Андерсену. Северный зимний пейзаж и эльфы – приметы таких сказок, как «Снежная королева» и «Дюймовочка». Вероятно, важным подтекстом является и повесть Л. А. Чарской «Записки институтки» (1901), в которой описывается смерть Нины Джаваха (см. «На смерть Нины Джаваха»). Люде Влассовской, подруге Нины, в ночь перед Пасхой снится сон (Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!):

Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный, тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши «седьмушки», только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира - одним словом, все, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки.

— Люда! — слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. — Люда, подожди меня!

Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина, ее глаза, ее лицо, ее косы.

В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе...

Мы все легки и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками, и, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели ее тонувшей в голубой эмали неба.

— Нина, Нина! — звали маленькие эльфы, не переставая кружиться.

Но было уже поздно... Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга...

Я проснулась от мерных ударов колоколов соседних с институтом церквей.

(Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!)

Затем, незадолго до смерти, похожее видение является в бреду самой Нине Джаваха:

— Эльфы... светлые маленькие эльфы в голубом пространстве... Как хорошо... Люда... смотри! Вот горы... синие и белые наверху... Как эльфы кружатся быстро... быстро!.. Хорош твой сон, Люда... А вот орел... Он близко машет крыльями... большой кавказский орел... Он хватает эльфа... меня... Люда!.. Ах, страшно... страшно... больно!.. Когти... когти!.. Он впился мне в грудь... больно... больно...

(Глава XXII. Болезнь Нины)

Сон об эльфах оказался вещим... Душа Нины высоко поднялась над нами, и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия...

(Глава XXIII. Прости, родная)

Чарская Л. А. Записки институтки / Сост. и послесл. С. А. Коваленко М.: Республика, 1993. [az.lib.ru/c/charskaja_l_a/text_0010.shtml ]

С предыдущим стихотворением, «В сумерках», «Эльфочка в зале» связана многочисленными мотивными перекличками, начиная с мотива сумерок (цветаевское написание). Перед нами вновь образ нежной, хрупкой девочки, с тонким печальным личиком, овеянным пушистыми прядями и погруженным в свои думы, влюбленной в рояль. Ей дорог покой, бурная жизнь утомляет ее сердце: «Нет радости в страсти! Усталое сердце, усни же, усни ты!» Та была «наяда», эта – эльфочка (комм. 2), та сравнивалась с растением, эта как будто – с воздушными снежинками за окном. Та слышала зов луны, эта внимает тому, что лишь эльфочкам слышно, чарам печали. Ср. с мотивом доступного только детям «знания» в стихотворении «В зале», где также присутствует и рояль, и сумерки.

Скрыто присутствует и мама: И кто-то светло улыбался с портрета... Это мать не самой эльфочки, но через рояль между ними устанавливается связь душ. Параллель устанавливается и через мотив портрета, эльфочка напоминает старинный портрет. Впоследствии схожий образ девушки со старинного портрета попадет в эссе «Пленный дух» (образ Аси Тургеневой). Мотивы «безбрежности», «чар» и музыки отчасти напоминают Бальмонта (ср. «В безбрежности» – название книги Бальмонта).

Длинный 4-стопный амфибрахий с однородными женскими окончаниями читается с повышенной плавностью, не «обрываясь» на границах стихов, ритмически воплощая тему музыкальности и воздушности. Отметим, что и в предыдущем тексте был трехсложник (дактиль) с однородными (мужскими) окончаниями и кольцевой рифмовкой.

Орфографические допущения. Не воспроизводятся буквы, отсутствующие в современном алфавите (ѣ, ѳ, i, ъ в соответствующих позициях), устаревшие нормы написания приставок и окончаний (неясныя, безпокойныя, капризныя).

Р. Войтехович

читать дальшеwww.tsvetayeva.com/poems/elfochka_w_zale.php

Марина Цветаева. Вечерний альбом. Стихи.

Детство. — Любовь. — Только тени. МОСКВА, — 1910.

ДЕТСТВО.

XIII.

ЭЛЬФОЧКА В ЗАЛЕ.

Ане Калин.

Запела рояль неразгаданно-нежно

Под гибкими ручками маленькой Ани.

За окнами мчались неясные сани,

На улицах было пустынно и снежно.

Воздушная эльфочка в детском наряде

Внимала тому, что лишь эльфочкам слышно.

Овеяли тонкое личико пышно

Пушистых кудрей беспокойные пряди.

В ней были движенья таинственно-хрупки.

— Как будто старинный портрет перед вами! —

От дум, что вовеки не скажешь словами,

Печально дрожали капризные губки.

28

И пела рояль, вдохновеньем согрета,

О сладостных чарах безбрежной печали,

И души меж звуков друг друга встречали,

И кто-то светло улыбался с портрета.

Внушали напевы: «Нет радости в страсти!

Усталое сердце, усни же, усни ты!»

И в сумерках зимних нам верилось власти

Единственной, странной царевны Аниты.

«ЭЛЬФОЧКА В ЗАЛЕ» – тринадцатое стихотворение в разделе «Детство» «Вечернего альбома». Судя по воспоминаниям А. И. Цветаевой, оно было написано в начале 1908 года. Приведем цитату: «С маминой смерти прошло полтора года. <...> Часы шли, Гале надо было идти <...> От тоски ли вечного расставанья <...> чуть знобило? От холода ли нижних высоких комнат, когда <...> мы входили в полутемную залу с лунными полосками зеркал?...

А за Аней еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Неужели ей двенадцать [265] лет? <...> Марина ходит по зале медленным отсутствующим шагом, слушает “Танец Анитры”». См.: Цветаева А. И. Воспоминания. Изд. 5-е. М., 2002. С. 264–265. «Неужели зима прошла? <...> Марина посвятила Ане стихи». См.: Там же, стр. 271. Цветаева посвятила Ане Калин два стихотворения (комм. 2), возможно, имеется в виду «Эльфочка в зале».

«Танец Анитры» – одна из частей сюиты Э. Грига «Пер Гюнт», написанной для одноименной драмы Г. Ибсена. Анитра – дочь вождя бедуинов. Возможно, имя Ани (Аниты) ассоциировалось с именем Анитры. Возможно, поэтому Аня именуется царевной, то есть дочерью царя (вождя). Заметим, что в музыке Грига нет ничего ориентального, но есть загадочность, «странность». Возможно, отсюда эпитет Аниты – странная, но это может быть и просто дань символистской эстетике.

У Анитры, по ее собственному мнению, нет души, – этим она напоминает лесных духов Севера (у Ибсена в основном говорится о троллях, гномах, кобольдах и т.п.). Ибсен целенаправленно проводит параллели между демонологией севера и юга. Ср. также сочетание «слона» и «эльфа» в нем. слове Elfenbein («слоновая кость»), о котором Цветаева писала в эссе «Мать и музыка». Через белые клавиши рояли музыка для Цветаевой оказывается связана с эльфами (которые, к тому же музыкальны, основное их занятие – ночные танцы).

На выбор образа эльфочки, возможно, повлияла и косвенная отсылка через германско-скандинавскую мифологию к Андерсену. Северный зимний пейзаж и эльфы – приметы таких сказок, как «Снежная королева» и «Дюймовочка». Вероятно, важным подтекстом является и повесть Л. А. Чарской «Записки институтки» (1901), в которой описывается смерть Нины Джаваха (см. «На смерть Нины Джаваха»). Люде Влассовской, подруге Нины, в ночь перед Пасхой снится сон (Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!):

Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный, тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши «седьмушки», только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира - одним словом, все, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки.

— Люда! — слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. — Люда, подожди меня!

Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина, ее глаза, ее лицо, ее косы.

В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе...

Мы все легки и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками, и, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели ее тонувшей в голубой эмали неба.

— Нина, Нина! — звали маленькие эльфы, не переставая кружиться.

Но было уже поздно... Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга...

Я проснулась от мерных ударов колоколов соседних с институтом церквей.

(Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!)

Затем, незадолго до смерти, похожее видение является в бреду самой Нине Джаваха:

— Эльфы... светлые маленькие эльфы в голубом пространстве... Как хорошо... Люда... смотри! Вот горы... синие и белые наверху... Как эльфы кружатся быстро... быстро!.. Хорош твой сон, Люда... А вот орел... Он близко машет крыльями... большой кавказский орел... Он хватает эльфа... меня... Люда!.. Ах, страшно... страшно... больно!.. Когти... когти!.. Он впился мне в грудь... больно... больно...

(Глава XXII. Болезнь Нины)

Сон об эльфах оказался вещим... Душа Нины высоко поднялась над нами, и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия...

(Глава XXIII. Прости, родная)

Чарская Л. А. Записки институтки / Сост. и послесл. С. А. Коваленко М.: Республика, 1993. [az.lib.ru/c/charskaja_l_a/text_0010.shtml ]

С предыдущим стихотворением, «В сумерках», «Эльфочка в зале» связана многочисленными мотивными перекличками, начиная с мотива сумерок (цветаевское написание). Перед нами вновь образ нежной, хрупкой девочки, с тонким печальным личиком, овеянным пушистыми прядями и погруженным в свои думы, влюбленной в рояль. Ей дорог покой, бурная жизнь утомляет ее сердце: «Нет радости в страсти! Усталое сердце, усни же, усни ты!» Та была «наяда», эта – эльфочка (комм. 2), та сравнивалась с растением, эта как будто – с воздушными снежинками за окном. Та слышала зов луны, эта внимает тому, что лишь эльфочкам слышно, чарам печали. Ср. с мотивом доступного только детям «знания» в стихотворении «В зале», где также присутствует и рояль, и сумерки.

Скрыто присутствует и мама: И кто-то светло улыбался с портрета... Это мать не самой эльфочки, но через рояль между ними устанавливается связь душ. Параллель устанавливается и через мотив портрета, эльфочка напоминает старинный портрет. Впоследствии схожий образ девушки со старинного портрета попадет в эссе «Пленный дух» (образ Аси Тургеневой). Мотивы «безбрежности», «чар» и музыки отчасти напоминают Бальмонта (ср. «В безбрежности» – название книги Бальмонта).

Длинный 4-стопный амфибрахий с однородными женскими окончаниями читается с повышенной плавностью, не «обрываясь» на границах стихов, ритмически воплощая тему музыкальности и воздушности. Отметим, что и в предыдущем тексте был трехсложник (дактиль) с однородными (мужскими) окончаниями и кольцевой рифмовкой.

Орфографические допущения. Не воспроизводятся буквы, отсутствующие в современном алфавите (ѣ, ѳ, i, ъ в соответствующих позициях), устаревшие нормы написания приставок и окончаний (неясныя, безпокойныя, капризныя).

Р. Войтехович

Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС.

Ура! Защитила на "отлично с отличием с направлением в аспирантуру" ) Чему сама очень удивилась. Члены комиссии прониклись беззаконием "Русской миссии" и все прошло на "ура". В связи с чем хотела бы высказать огромное спасибо всему сообществу в целом, и, конечно, отдельное спасибо Наталье! Без вас я бы его не написала. Если будет интересно, потом смогу выложить текст диплома. Сразу оговорюсь, это не литературоведческое исследование, а редакторский обзор всех изданий Чарской и редакторский анализ ПСС. Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть

Ее не успели допечатать - но к счастью и текст оригинала существует и современные переводчики есть